- Дать понятие метода

- Решаемые задачи

- Как работает метод

- Схема измерения

- Оборудование

- Строение зонда

- Дополнительные характеристики

- Ограничения метода

1) Метод АК — это метод геофизических исследований скважин, основанный на измерении времени прохождения звуковых или ультразвуковых упругих волн через горные породы вдоль ствола скважины.

2) Задачи:

- Определение пористости и проницаемости горных пород.

- Оценка геомеханических свойств пород.

- Литологическое расчленение разреза.

- Определение характера насыщения пористой среды (жидкости, газы).

- Выявление трещиноватости и каверн (пустот) в породах.

- Определение положения муфт и дефектов в обсадной колонне.

- Расчет упругих свойств пород на основе скорости и затухания упругих волн.

- Помощь в корреляции данных акустического каротажа с сейсмическими и другими геофизическими данными.

3) Акустические методы исследований горных пород основаны на различии упругих свойств пород, составляющих разрез скважин. При естественном залегании и тех напряжениях, которые возникают при ультразвуковом исследовании разрезов скважин, горные породы практически ведут себя как упругие тела. Это значит, что, если на элементарный объем породы (условно принимаемый за точку) воздействует сила в течение некоторого времени, происходит деформация и перемещение частиц породы. В результате в окружающем объеме появляются напряжения и временные изменения деформаций. После того как частица среды совершит колебания вокруг своего первоначального положения, она возвращается в состояние покоя.

Процесс последовательного распространения таких деформаций называется упругой волной. В однородной среде упругие волны распространяются радиально от источника колебаний (точки возбуждения). Геометрическое место точек пространства, где колебания среды происходят синфазно (в одной фазе), называется фронтом волны. В неоднородной среде пути распространения волн и их фронты становятся более сложными. Линия, по которой распространяется волна, при каждом её участке образует прямой угол с фронтом волны и называется лучом.

Существуют два типа упругих волн: продольные (Р) и поперечные (S). Продольные волны вызывают деформацию объема, представляющую собой перемещение зон растяжения и сжатия. Частицы среды при этом колеблются вдоль направления распространения волны, совпадающего с лучом. Поперечные волны связаны с деформацией формы — скольжением слоев среды друг относительно друга, и частицы при колебаниях движутся перпендикулярно направлению распространения волны. Поперечные волны могут распространяться только в твёрдых телах.

Скорость распространения упругих волн вдоль луча зависит от упругих свойств среды и её плотности, а также от типа волны. Упругие свойства тел описываются двумя основными параметрами — модулем продольного растяжения (модулем Юнга) E и коэффициентом поперечного сокращения (коэффициентом Пуассона) σ.

Модуль Юнга определяется отношением приложенного напряжения p к возникшему относительному удлинению Δl:

E = p / Δl.

Коэффициент Пуассона равен отношению относительного поперечного сокращения Δlс к продольному удлинению Δl:

σ = Δlс / Δl.

Упругие свойства пород и скорость распространения волн в них зависят от минерального состава, пористости и формы порового пространства, тесно связаны с литологическими и физико-химическими характеристиками пород.

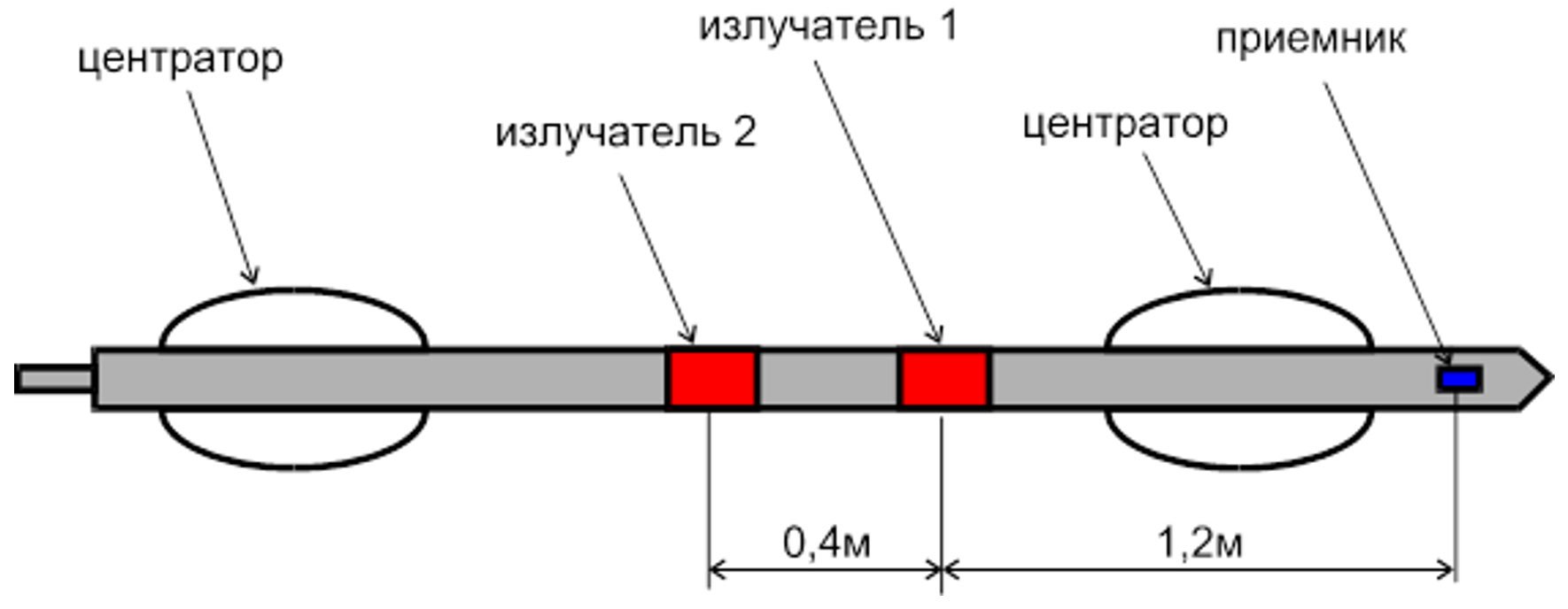

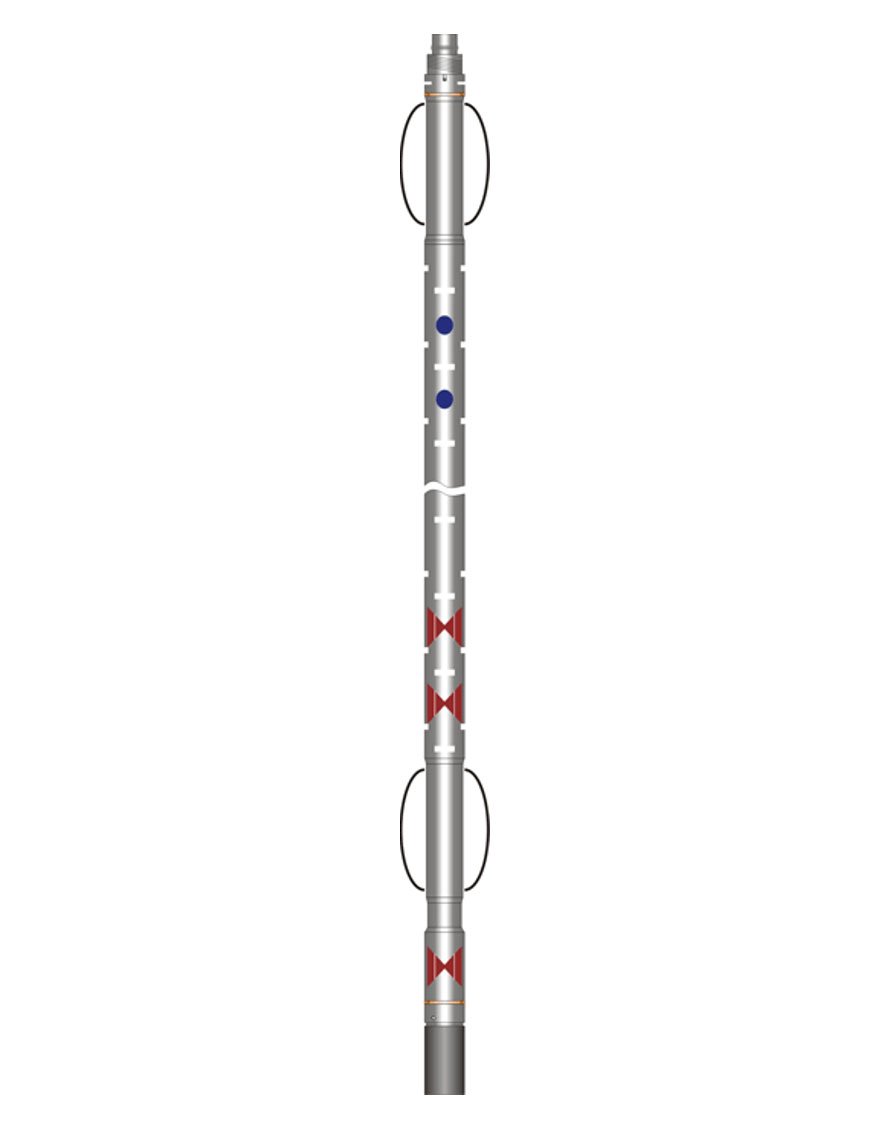

Для изучения акустических свойств горных пород ультразвуковым методом в скважине возбуждают упругие колебания с частотой 10—75 кГц и регистрируют их после прохождения через породы разреза. Простейший скважинный прибор состоит из излучателя и приемника, разделённых акустическим изолятором. Расстояние между ними называется базой измерения и соответствует длине двухэлементного зонда.

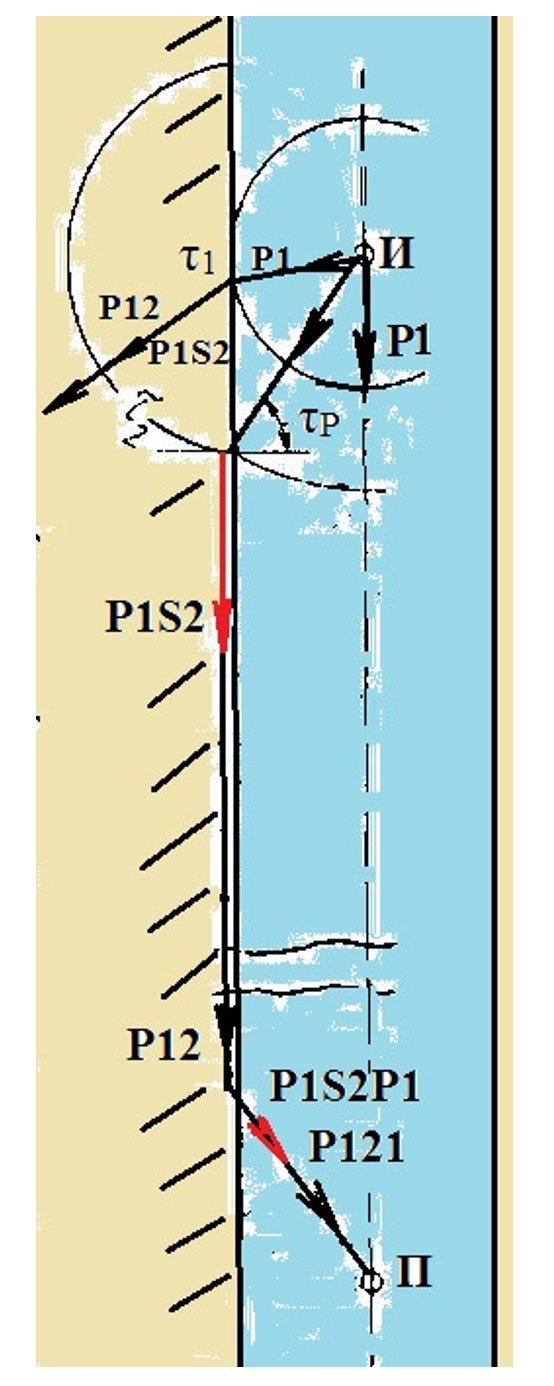

Рассмотрим распространение упругих волн в идеальных условиях: излучатель и приемник расположены на оси скважины с постоянным диаметром, проходящей через пласт неограниченной мощности, заполненный однородной промывочной жидкостью. При возбуждении в момент времени τ=0 излучатель создаёт импульс упругих колебаний. В промывочной жидкости распространяется прямая продольная волна Р1 с сферическим фронтом. По достижении стенки скважины волна Р1 порождает две проходящие волны: продольную Р12 и обменную поперечную P1S2, а также отражённую продольную волну Р11 вследствие различий волновых сопротивлений (произведение скорости распространения волны на плотность среды) между породой и промывочной жидкостью.

Волна Р12 распространяется в породе со скоростью VР12, превышающей скорость VР1 в жидкости. Обменная поперечная волна P1S2 движется с скоростью приблизительно в 1,73 раза меньшей, чем VР12, но выше, чем VР1. Когда фронт волны Р1 достигает угла полного внутреннего отражения (критический угол iP, где sine(iP) = VР1 / VР12), продольная волна Р12 начинает «скользить» вдоль границы раздела скважина — пласт, распространяясь параллельно оси скважины со скоростью VР1. Эта волна обгоняет прямую и отражённую волны, вызывая в промывочной жидкости новую волну Р121 — так называемую головную волну, распространяющуюся со скоростью VР12 и характеризующуюся коническим фронтом. Распространение волны от излучателя к приемнику проходит по пути «скважина — порода — скважина», изображённому ломаным лучом.

Аналогично происходит распространение обменной поперечной волны P1S2, которая порождает головную волну P1S2Р1 в промывочной жидкости. Поскольку поперечные волны не могут распространяться в жидкости, головая волна распространится как продольная.

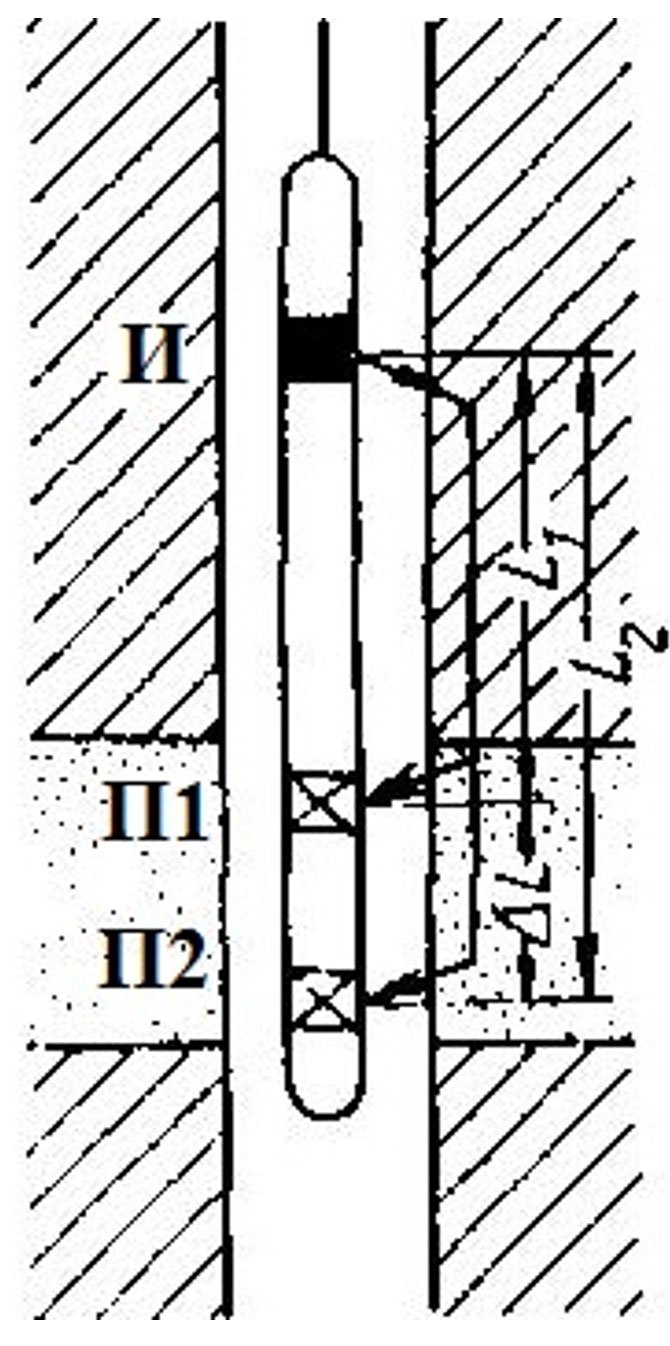

Кроме двухэлементных зондов, применяются многоэлементные зонды с одним излучателем и двумя или более приемниками (или наоборот), работающими синхронно. Чаще всего используются трёхэлементные зонды, у которых базой измерения (ΔL) считается расстояние между двумя приемниками или излучателями.

Аппаратура ультразвукового метода СПАК-6 включает скважинный прибор и наземный пульт управления. В её схеме частота питающей сети снижается, формируются разнополярные импульсы, которые через геофизический кабель и блока управляющей электроники поступают на излучатели и приемники. Полученные упругие сигналы усиливаются и обрабатываются для записи аналоговых кривых.

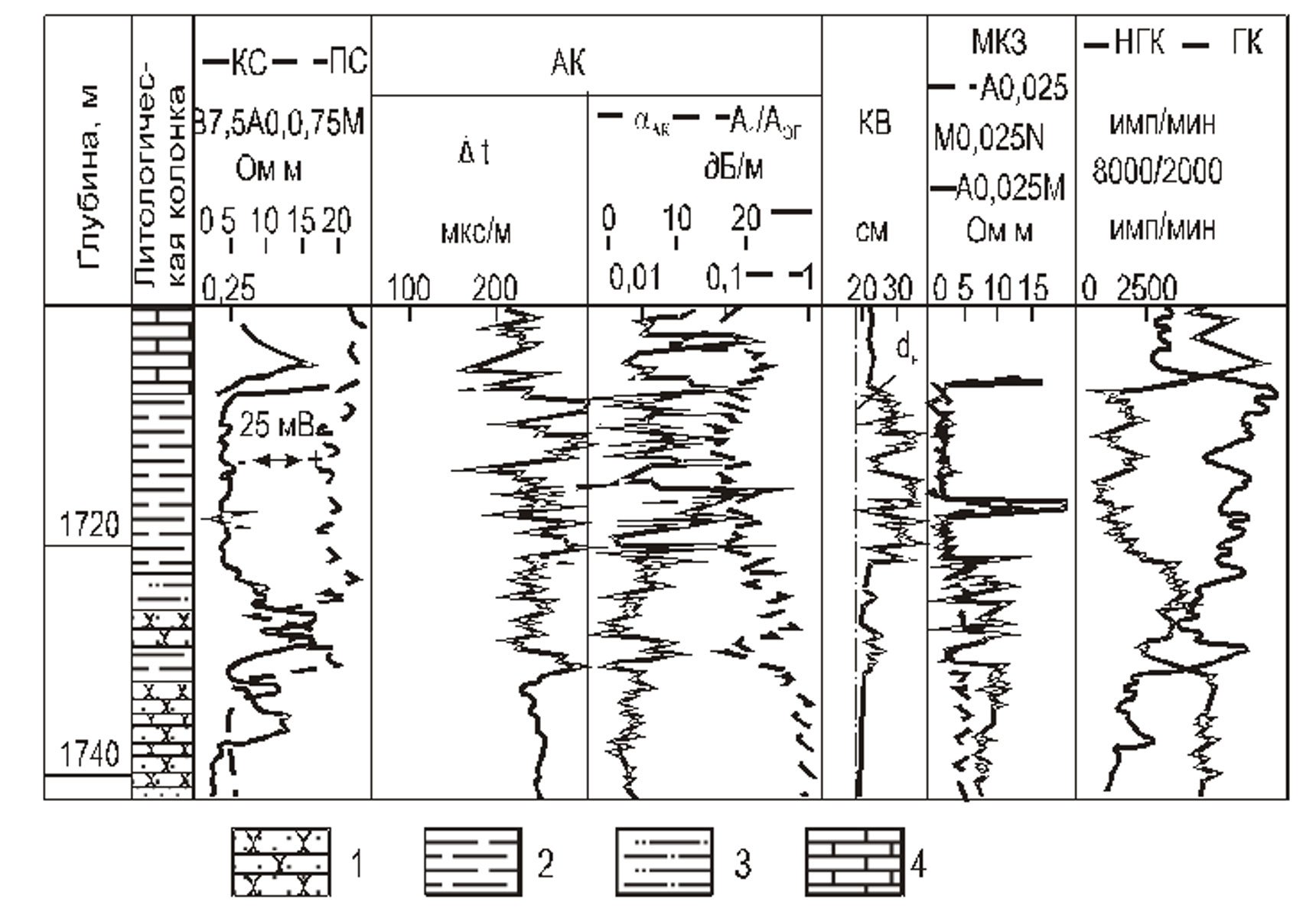

Акустический каротаж (АК) базируется на измерении характеристик упругих волн ультразвукового и звукового диапазонов в породах. В скважине возбуждаются волны, которые проходят через окружающие породы и регистрируются приемниками в той же скважине. Используются два основных типа акустического каротажа — по скорости и по затуханию.

Акустический каротаж по скорости изучает скорость распространения упругих волн в породах. Измеряется интервальное время Δt прохождения волны между двумя приемниками, отнесённое к базе зонда S:

Δt = (t₂ – t₁) / S [мкс/м],

где t₂ и t₁ — времена прихода сигнала на втором и первом приемнике соответственно. Измеренные времена очищаются от вклада прохождения волны через промывочную жидкость и глинистую корку, что позволяет получать пластовую (интервальную) скорость волн.

Акустический каротаж по затуханию базируется на оценке уменьшения амплитуды упругих волн по мере их распространения. Интенсивность и амплитуда волн зависят от мощности излучателя, расстояния до точки измерения и свойств горных пород. В однородной среде энергия волны падает пропорционально квадрату расстояния, амплитуда – обратно этому расстоянию. На величину затухания влияют глинистость, насыщение (жидкости, газы), трещиноватость и кавернозность пород.

Скорость упругих волн варьируется в зависимости от литологии: максимальные скорости наблюдаются в ангидритах (около 6000 м/с), кристаллических породах (4500—6300 м/с) и каменной соли (от 4500 до 15500 м/с); минимальные — в воздухе (330 м/с) и углеводородных газах (например, метан — 430 м/с). Нефть, вода и буровой раствор имеют средние скорости (1400—1760 м/с), глины, песчаники и известняки — промежуточные (1800-5500 м/с). Скорость растёт с увеличением цементации пород.

Интенсивность затухания продольных волн особенно чувствительна к наличию трещин, каверн и газоносности в породах — с их увеличением затухание возрастает. Способность пород поглощать упругие колебания оценивается коэффициентом затухания αак, который измеряется по амплитуде волн.

Затухание обусловлено несколькими причинами:

- поглощением энергии породой (неидеально упругая среда),

- расширением фронта волны (энергия расходится на большую площадь),

- рассеянием и дифракцией на неоднородностях среды,

- отражением и преломлением волн на границах сред с разными волновыми сопротивлениями.

Для точных замеров акустического затухания необходимо строго центрировать глубинный прибор в скважине или прижимать его к стенкам, чтобы минимизировать влияние акустического сопротивления на контактах прибор–среда и жидкость–порода, которые трудно учесть и которые являются основной помехой при измерениях.

Таким образом, акустический каротаж сводится к измерению времени прохождения продольных упругих волн или времени между двумя приемниками, а также оценке их амплитудного затухания.

Изменения параметров акустического каротажа, например увеличение интервала времени Δt и коэффициента затухания αак, а также ослабление амплитуд продольных головных волн часто связаны с повышением глинистости пород и изменением их структурных свойств.

Данные, получаемые при акустическом каротаже в сочетании с другими геофизическими методами, позволяют определить пористость горных пород, выявить зоны трещиноватости и кавернозности (особенно в карбонатных разрезах), уточнить литологию разреза и получить информацию о техническом состоянии скважины.

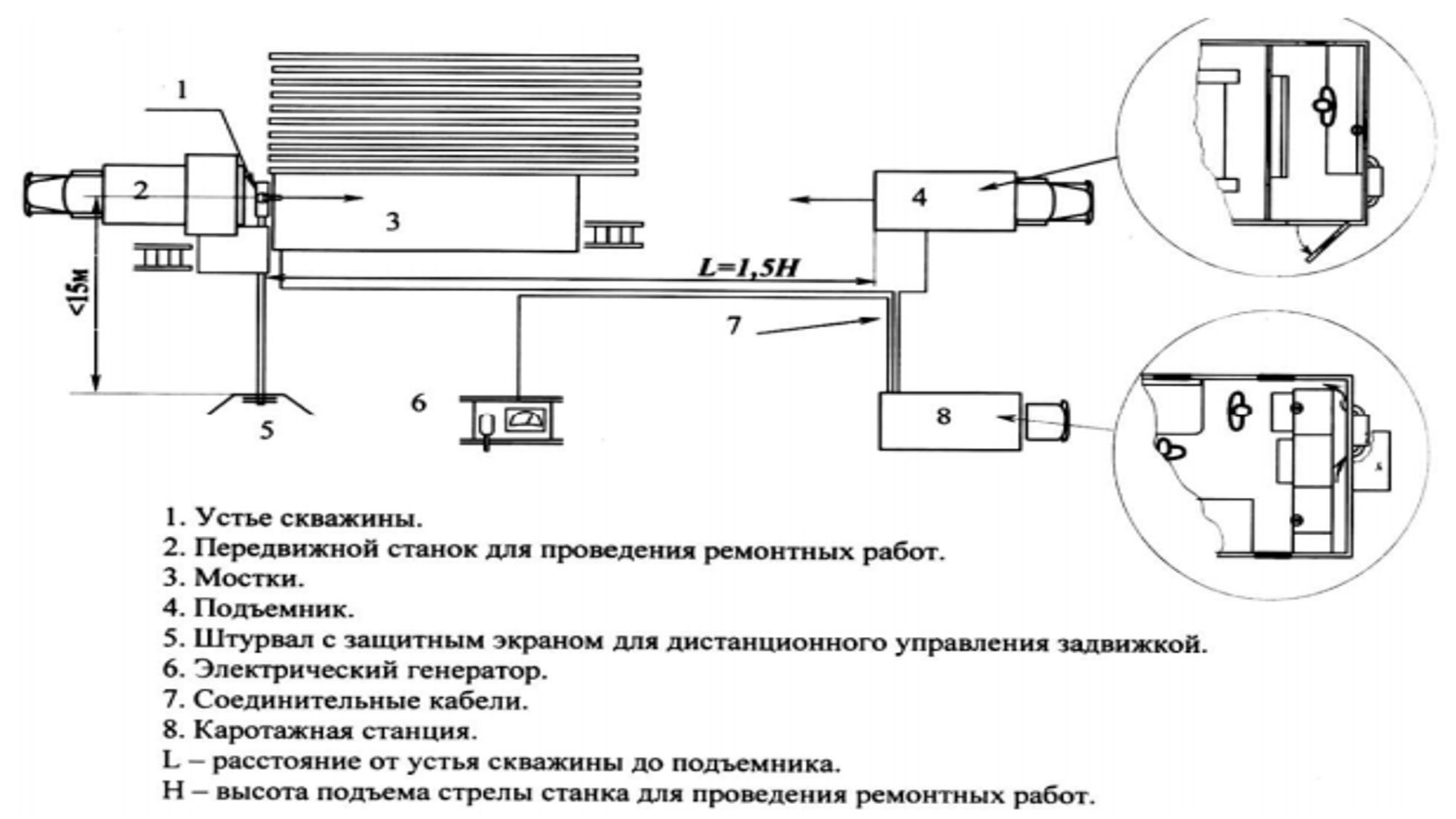

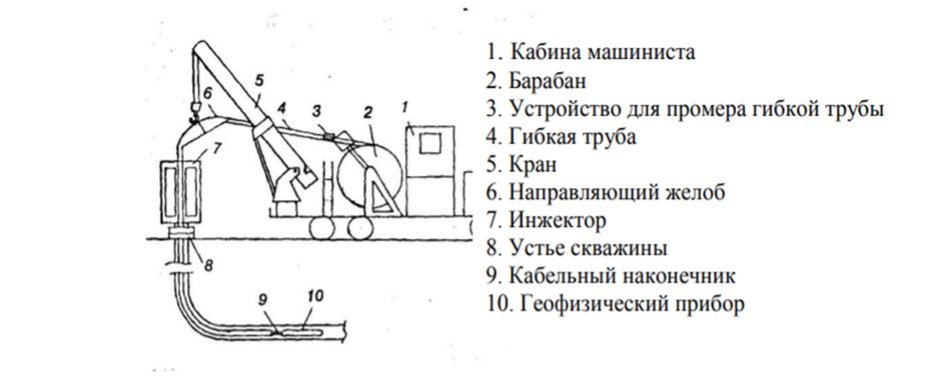

5) Схема расположения механизмов и узлов во время проведения каротажных работ

Схема сборки каротажной станции

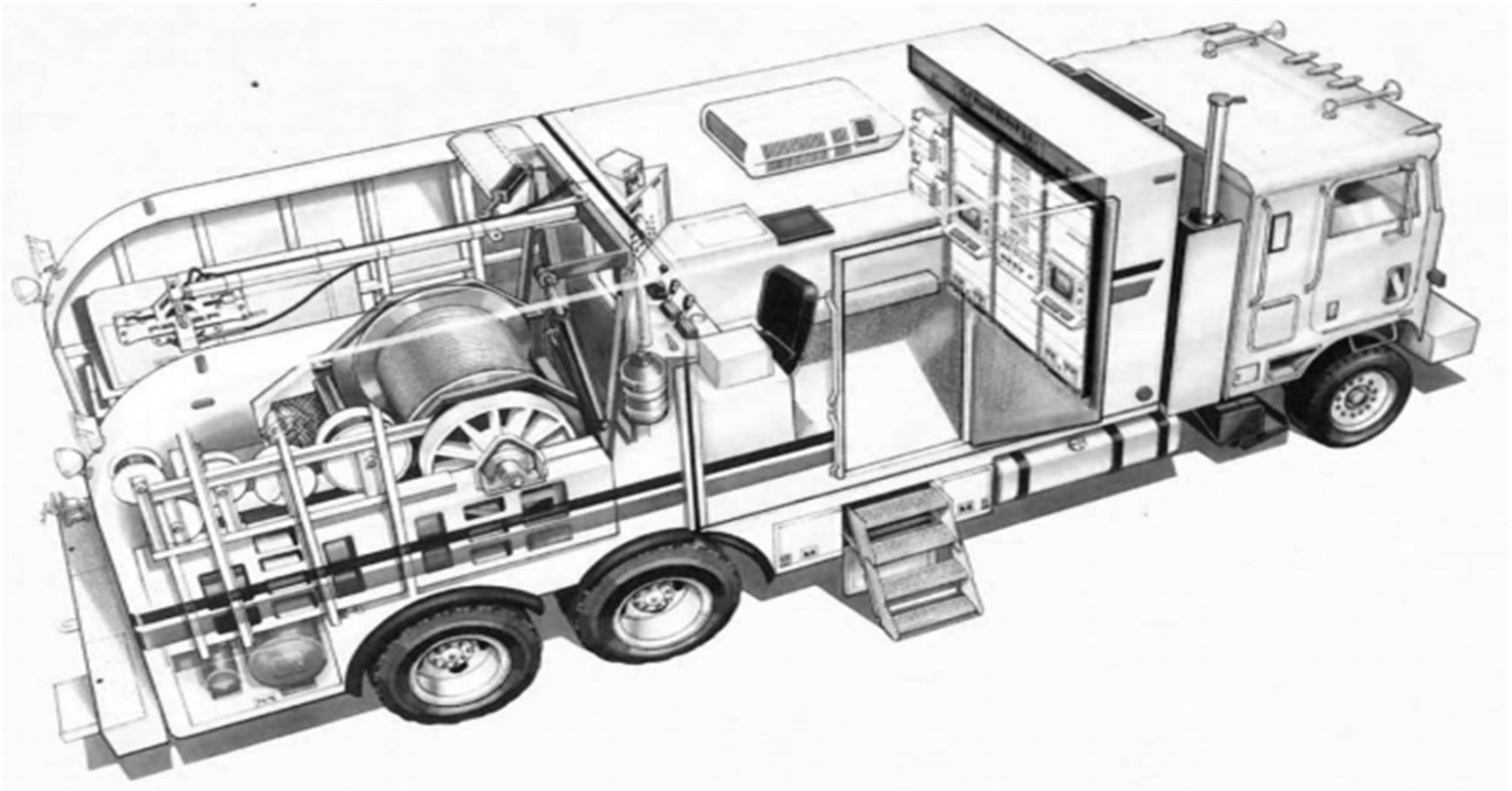

Типовое устройство каротажной станции:

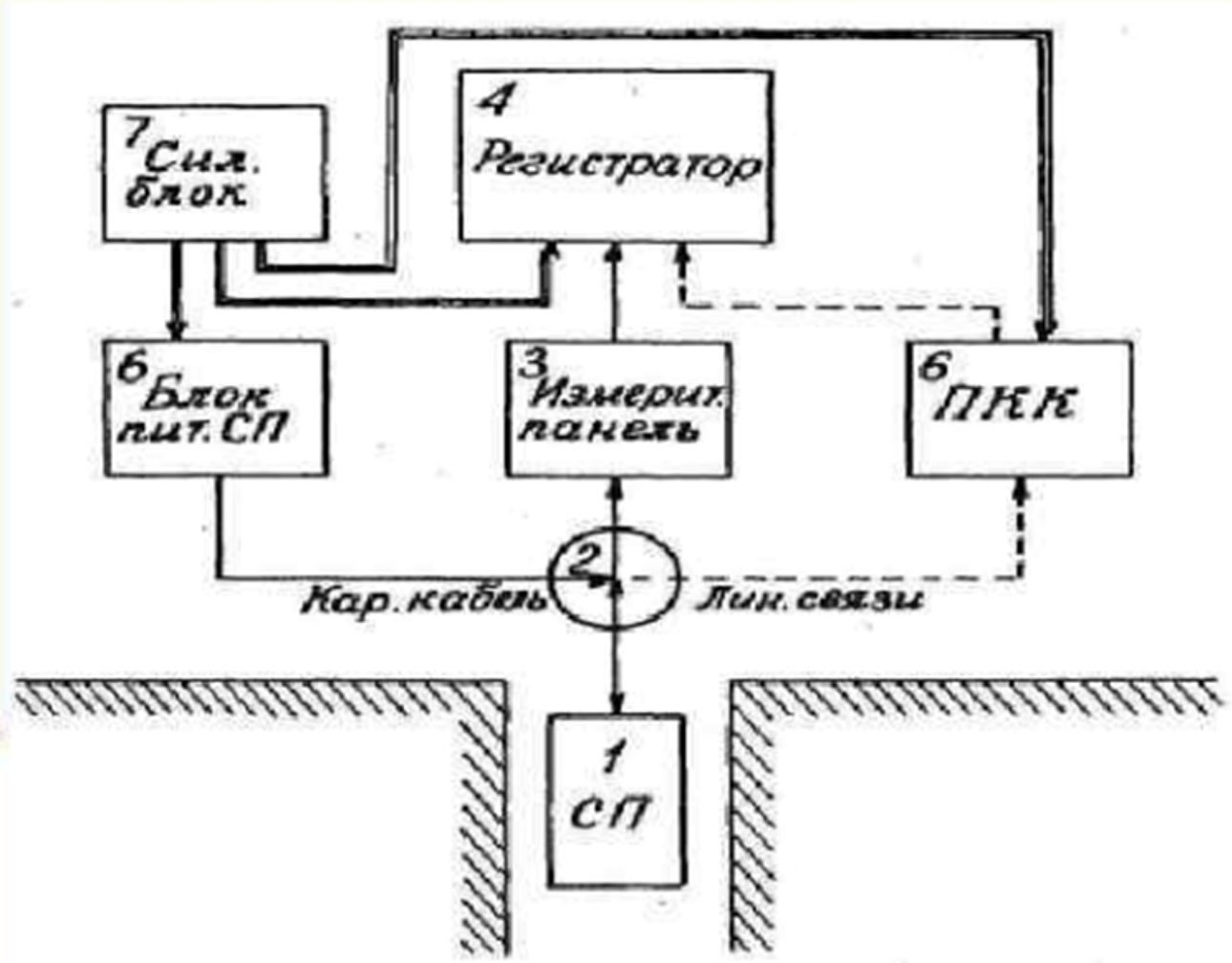

Скважинный прибор (СП) включает в себя первичный преобразователь и некоторые вспомогательные устройства в зависимости от типа и назначения исследований.

Каротажный кабель – линия связи между СП и наземной частью измерительной аппаратуры.

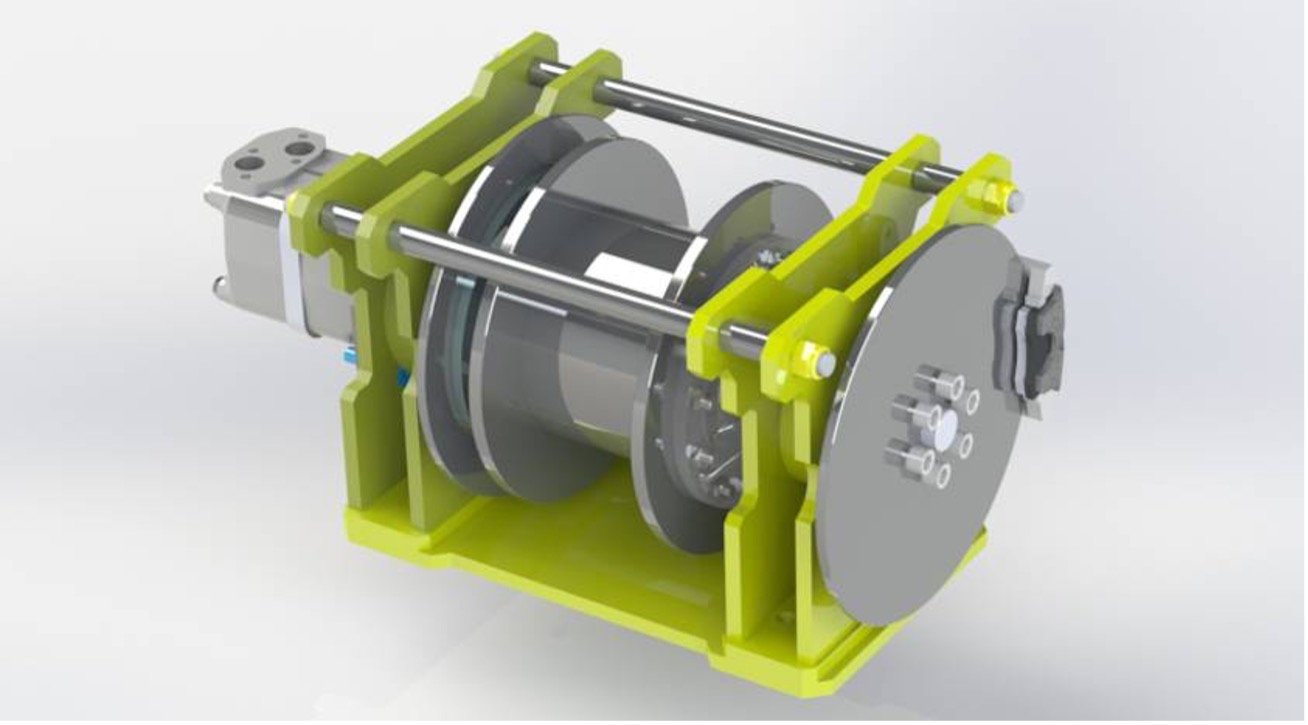

Спуско-подъемное оборудование: (лебедка, бензоэлектрический агрегат, комплект вспомогательных проводов).

Спулер (лапа). Роликовая система с датчиками параметров, служит для укладки кабеля, измеряет скорость, глубину и имеет датчик магнитных меток. бывает разных видов и модификаций. Всю информацию с датчиков выводит на панель машиниста, с пульта машиниста данные передаются на каротажный регистратор.

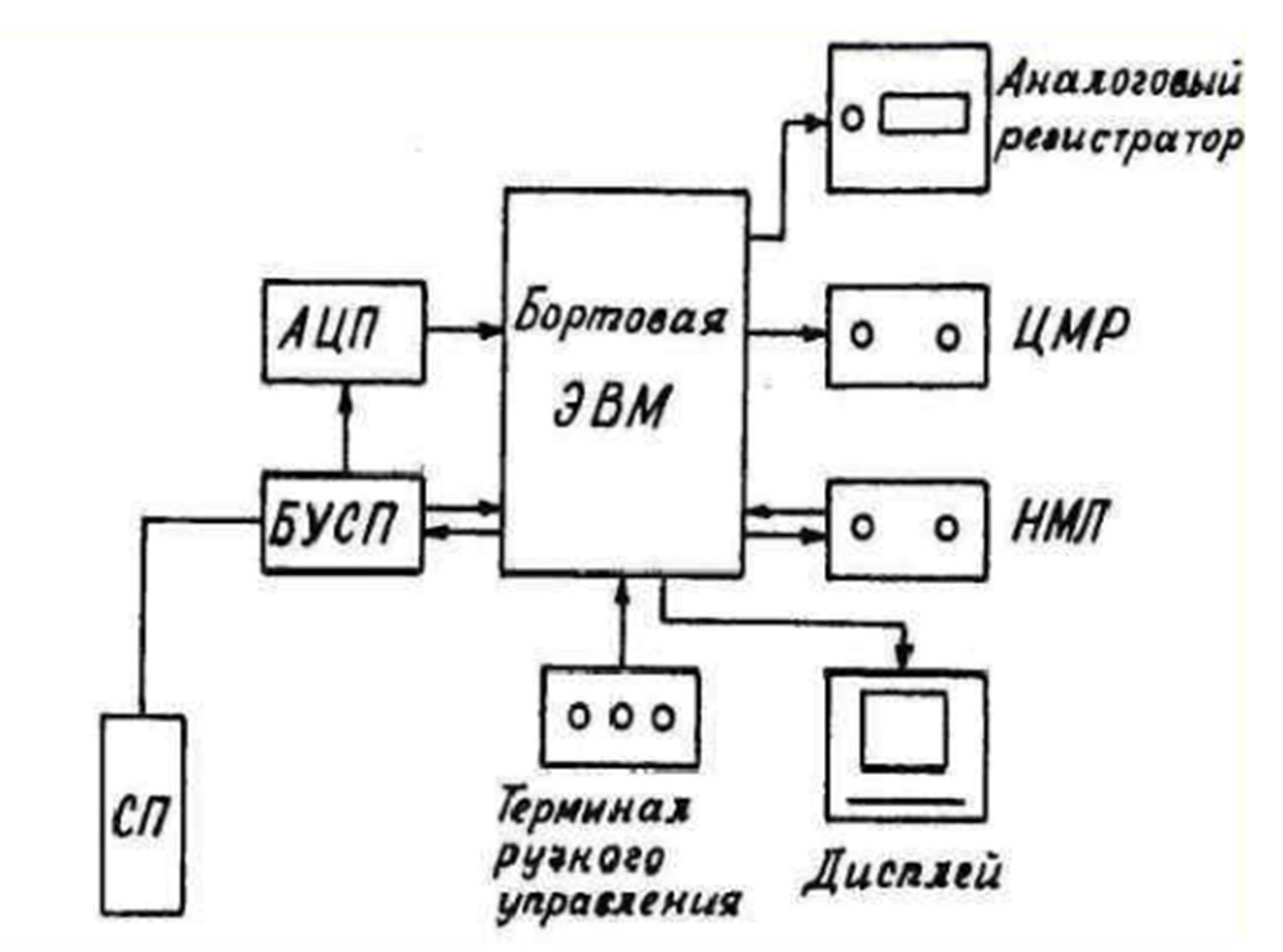

Схема компьютеризированной каротажной станции

Блок геофизический (БГФ-05). Обеспечивает непрерывное декодирование информации от скважинного прибора, работу системы измерения глубины и скорости прибора. Соединяется с внешним компьютером и с другими блоками. В БГФ находится источник управляющих напряжений (ИУН) с выходной мощностью 150Вт.

Блок коммутации (БК-05). Осуществляет необходимые коммутации между тремя жилами кабеля, двумя источниками питания и входами АЦП блока геофизического, а также формирует цифровые последовательности, необходимые для управления скважинными приборами.

Плоттер (ПЛ-05). Обеспечивает представление результатов измерений в виде каротажных диаграмм на термобумаге.

Регистратор обеспечивает запись измеряемых параметров в функции глубины скважины в аналоговой или цифровой форме. ПО каротажного регистратора позволяет редактировать данные для максимального точных проведений геофизических исследований.

Панель машиниста

Обычно унифицированы и без изменений входят в состав различных каротажных станций. Служит для: контроля спуско-подъемных операций, управления лебедкой и управления двигателем.

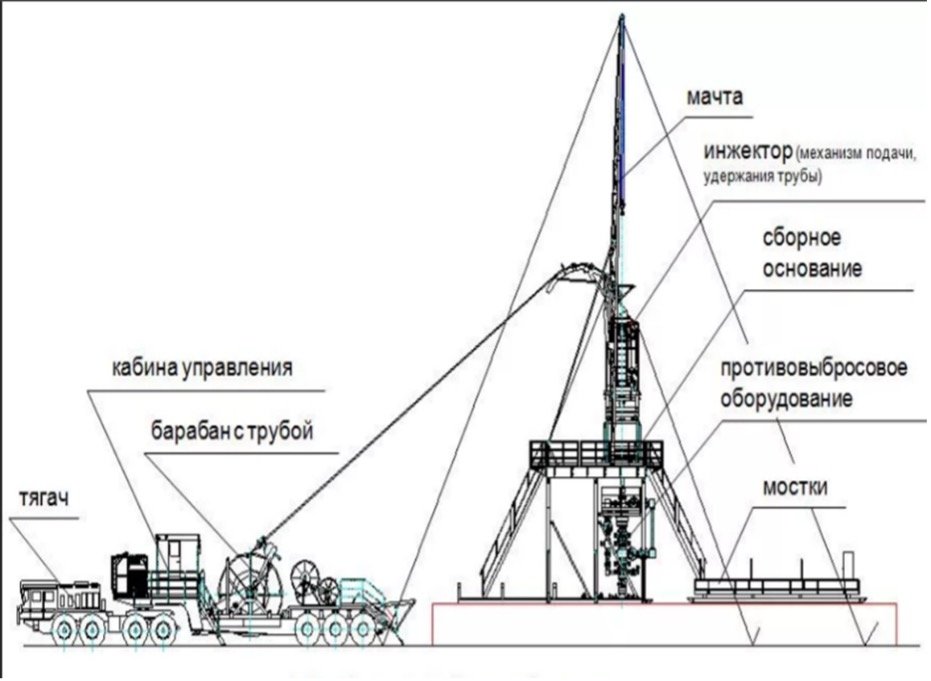

Колтюбинг:

Колтюбинг – самая эффективная технология доставки геофизических приборов с применением гибкой трубы, оборудованной трехжильным геофизическим кабелем, с целью проведения исследований в скважинах с горизонтальным окончанием, в том числе оборудованных компоновкой с изменяющимся внутренним диаметром (хвостовиком с многоступенчатой конструкцией для проведения поинтервального ГРП).

Суть технологии заключается в том, что спускаются гибкие, непрерывные трубы, которые могут изгибаться под землей, работать в боковых и горизонтальных стволах.

Оборудование для колтюбинга включает не только гибкие металлические трубы на установке, но и различное внутрискважинное и наземное оборудование:

- колтюбинговый агрегат (в т.ч. катушку с трубами, инжекторную головку);

- буровой насос;

- бустерную установку или специальные компрессоры для нагнетания инертного газа;

- технику для нагрева технологической жидкости, генератор инертного газа и разнообразное устьевое оборудование.

В состав дополнительного оборудования могут также входить и забойные двигатели, многочисленные насадки, режущие инструменты, породоразрушающие инструменты, отклонители, пакеры и др. приборы.

Достоинства колтюбинговой установки для проведения гис:

- Снижение временных затрат на проведение исследований и непроизводительных простоев скважины за счёт более высокой скорости доставки геофизических приборов.

- Возможность выполнения каротажа в горизонтальных скважинах, оборудованных компоновкой с изменяющимся внутренним диаметром (хвостовиком с многоступенчатой конструкцией для проведения поинтервального ГРП) за счет безмуфтовой гибкой трубы.

- Более низкая вероятность прихвата в скважине за счёт меньшего диаметра инструмента.

- Более высокая вероятность освобождения геофизического прибора и гибкой трубы за счёт жёсткости самой трубы и более высокой нагрузки на инструмент в случае возникновения осложнений в скважине.

К недостаткам этого способа относят его высокую стоимость. В настоящее время колтюбинговые технологии пользуются спросом при ремонте ГС

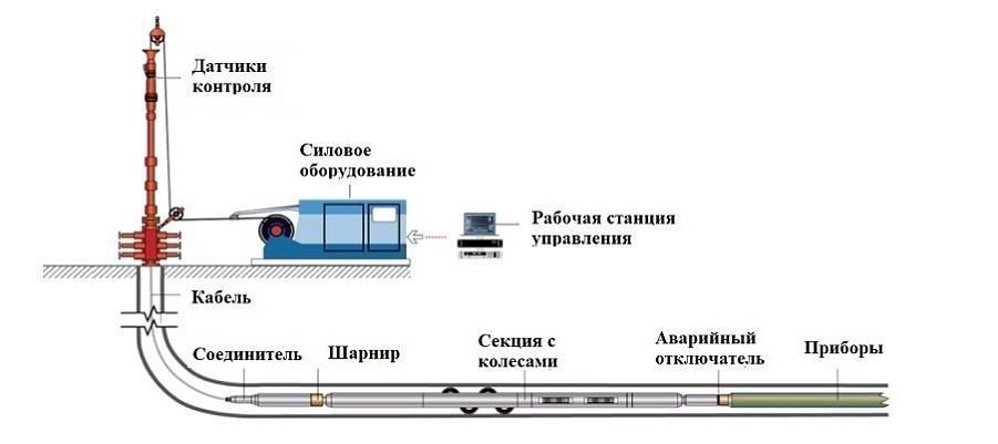

Трактор:

Технология доставки геофизических приборов с помощью скважинного трактора (иногда называют "геофизический трактор") предназначена для эффективного продвижения приборов на забой в сильно наклонных и горизонтальных скважинах, где при обычной доставке за счет тяжести приборы не доходят до нужной глубины.

Ключевые особенности и преимущества технологии доставки на тракторе:

- Скважинный трактор — это специальное силовое устройство (движитель), которое крепится к приборной сборке и обеспечивает её продвижение по наклонным и горизонтальным участкам скважины за счет собственного привода. Это позволяет достичь глубин и зон, недоступных при доставке обычным способом через тяжесть прибора или бурильные трубы.

- Трактор облегчает работу, сокращает время доставки приборов, снижает риски, связанные с проведением работ по подаче геофизического оборудования.

- В сравнении с колтюбинговой технологией (доставка на кабеле при помощи циркуляции), трактор не ограничен максимальной глубиной и позволяет доставлять приборы в сложных геометрических участках ствола, а также является более распространённым и бюджетным способом.

- Для расчёта массы и обеспечения стабильного движения к прибору сверху присоединяют "движитель" — иногда это несколько насосно-компрессорных труб (УБТ) либо гидравлические/механические устройства, которые проталкивают прибор на нужный участок.

- Использование трактора упрощает работу при исследовании боковых, горизонтальных и субгоризонтальных стволов длиной от 1000 до 7000 м и более.

- Технология внедрена и развивается в России и за рубежом, обладает промышленной практичностью и позволяет повысить качество исследований при сложных геофизических условиях.

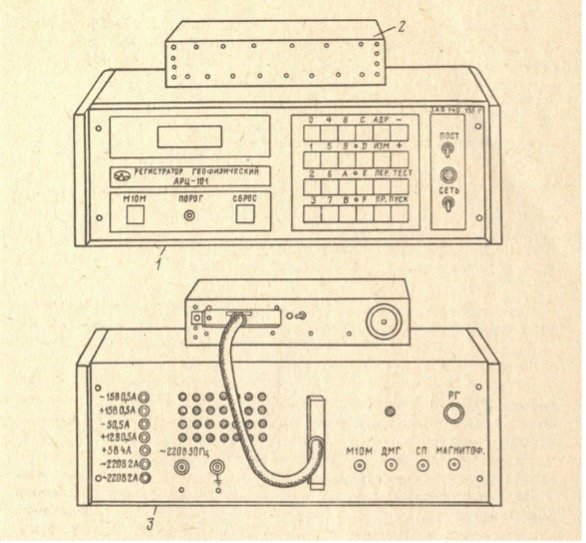

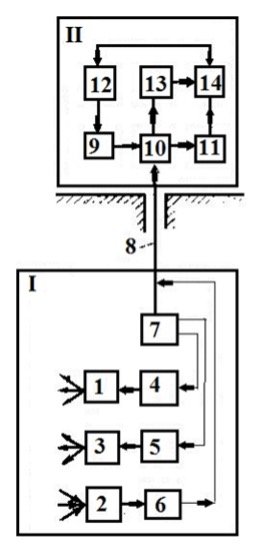

6) Аппаратура ультразвукового метода СПАК - 6 состоит из скважинного прибора 1 и наземного пульта II. При работе аппаратуры в блоке 12 уменьшается путем деления частота питающей сети 50 Гц до 12,5 Гц. Сформированные после деления в блоке 9 разнополярные импульсы через фильтр 10 и геофизический кабель 8 поступают в селектор скважинного прибора 7 и разделяются на два канала. В первом канале запускается генератор токовых импульсов 4 и возбуждается излучатель 1. Во втором канале со смещением по времени на 40 мс также запускается генератор токовых импульсов 5 и возбуждается излучатель 3. Упругие импульсы от излучателей, пройдя по породе, воспринимаются приемником 2 и после усилителя 6 поступают по кабелю 8 в фильтр блока управления 10. Сюда же поступают синхроимпульсы, снимаемые с излучателей 1 и 3. С фильтра 10 принятые сигналы поступают на усилитель 13 и далее на сигнальный вход панели 14. Синхроимпульсы поступают па селектор 11 и после разделения по двум сигналам подаются на вход синхронизации панели 14, которая обрабатывает сигналы и позволяет производить запись аналоговых кривых параметров сигналов с помощью серийных геофизических станций.

7) Радиус исследования ультразвукового акустического каротажа обычно в пределах 30–50 см вокруг скважины, вертикальное разрешение по толщине — около 0,4–0,6 м, а базой измерения (длиной зонда) служит расстояние между приемниками или излучателями порядка 0,5–2 м.

8)

| Ограничение | Описание | Способы борьбы |

|---|---|---|

| Состояние стенки скважины | Неровности, кавернозность, осыпи ухудшают прохождение волн и отражения | Точное центрирование прибора, прижатие к стенке, дополнительные методы коррекции |

| Свойства промывочной жидкости | Вязкость, плотность, взвешенные частицы и растворенный газ влияют на скорость и амплитуду волн | Выбор оптимальных жидкостей, корректировка данных, фильтрация сигналов |

| Акустическое сопротивление на границах | Отражения и потери энергии на переходах между прибором, жидкостью и породой | Строгое центрирование, улучшение аппаратуры, многоканальная регистрация |

| Частотные ограничения и глубина исследования | С повышением частоты уменьшается радиус исследования (до 30-50 см) | Использование разных частот, комплексная интерпретация с другими методами |

| Влияние трещиноватости и неоднородностей | Усиливают затухание волн, усложняя интерпретацию | Комбинирование АК с видеокаротажем и другими геофизическими методами |

| Технические ограничения | Максимальные температура, давление, диаметр скважины | Подбор прибора под условия, использование термостойких и давленостойких моделей |