- Дать понятие метода

- Решаемые задачи

- Как работает метод

- Схема измерения

- Оборудование

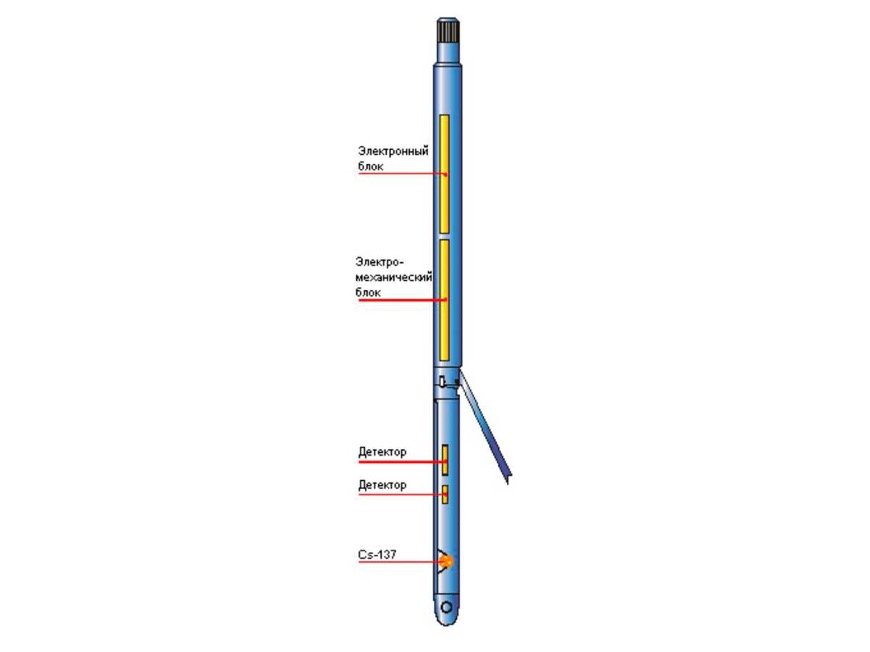

- Строение зонда

- Дополнительные характеристики

- Ограничения метода

1) Метод ГГК – это метод радиоактивного каротажа скважин, основанный на измерении интенсивности рассеянного гамма-излучения, возникающего при облучении горных пород гамма-квантами, исходящими от источника, установленного в приборе, опущенном в скважину.

2) Задачи:

- Определение плотности горных пород — ГГК позволяет измерять объемную плотность пород, что важно для литостратиграфического расчленения разреза и оценки физических свойств пластов.

- Литологическое расчленение разреза — выделение различных типов пород и их слоев по плотности и составу, что помогает в корреляции разрезов и выделении коллекторов

- Оценка глинистости пород — поскольку глина влияет на плотность и радиоактивность, ГГК помогает количественно оценить содержание глинистых минералов в породах.

- Выделение полезных ископаемых и руд — метод применяется для поиска и разведки рудных и угольных месторождений, а также для выявления радиогеохимических аномалий.

- Оценка технического состояния скважин — ГГК используется для контроля плотности цементного камня вокруг обсадной колонны и оценки целостности конструкции скважины.

- Увязка и корреляция данных геофизических исследований — обеспечивает согласование глубинных отметок и данных других методов каротажа в обсаженных и необсаженных скважинах.

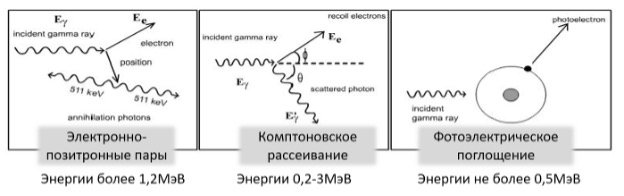

3) Метод гамма-гамма каротажа (ГГК) — это геофизический способ исследования горных пород в скважинах, основанный на измерении интенсивности рассеянного гамма-излучения, возникающего при облучении пород гамма-квантами средней энергии (до 1–2 МэВ). В основе метода лежит физический процесс комптон-эффекта: гамма-кванты высокой энергии, проникая в породу, рассеиваются на электронах атомов, передавая им часть своей энергии и меняя направление движения. Интенсивность рассеянного излучения пропорциональна числу электронов в единице объема, то есть зависит от электронной плотности вещества, которая, в свою очередь, связана с плотностью горных пород.

При облучении горных пород гамма - квантами энергией свыше 0.2-0.3 МэВ интенсивность рассеянного гамма - излучения определяется главным образом плотностью пород – (гамма - гамма плотностной каротаж ГГК-П), при энергии до 0.15 МэВ — атомным номером элементов горных пород (селективный гамма-гамма-каротаж).

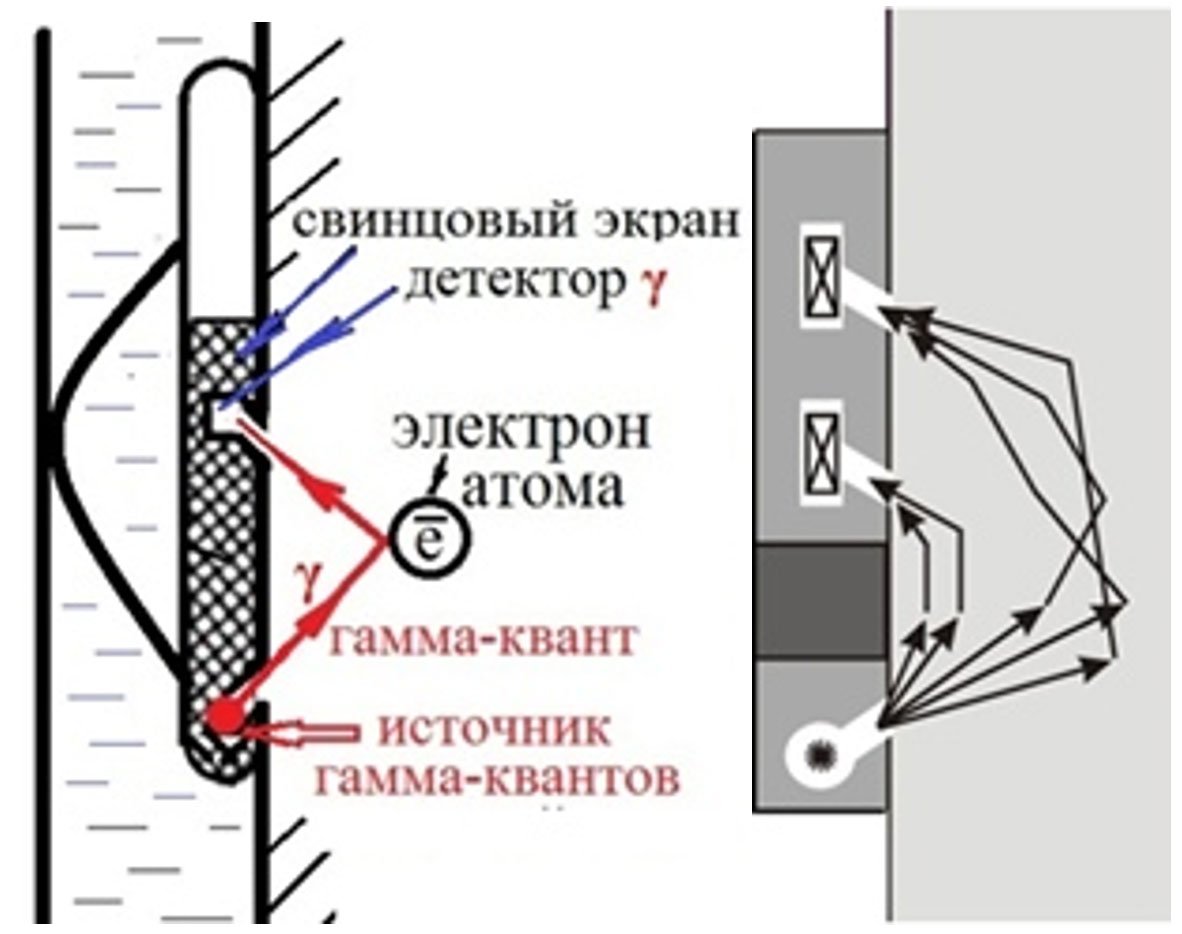

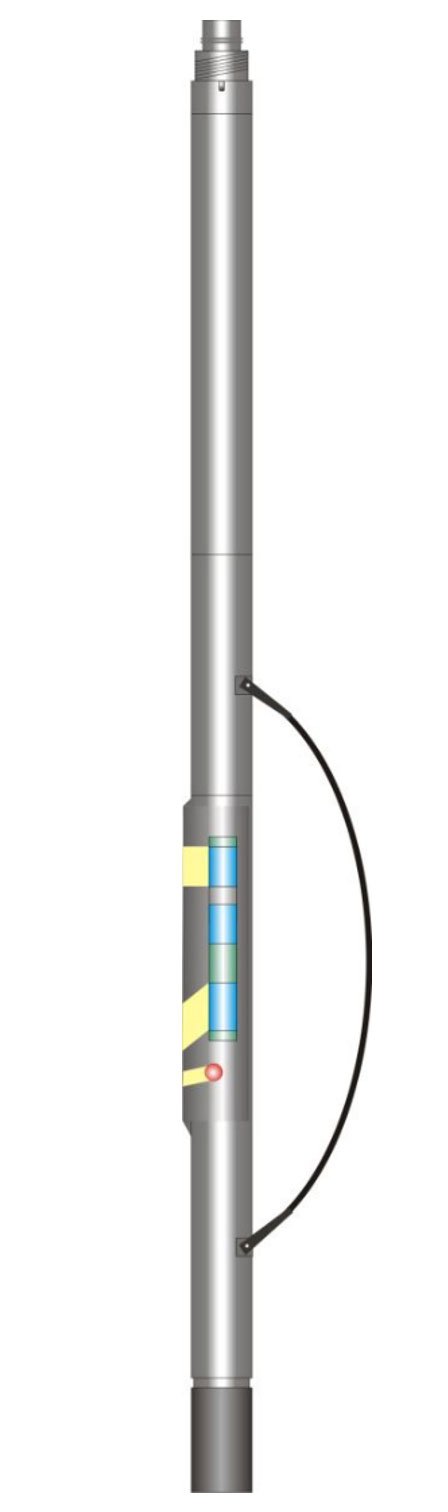

В практике ГГК используется радиоизотопный источник гамма-излучения и детектор, размещённые в скважинном приборе на определённом расстоянии друг от друга. Детектор экранируется свинцово-железным фильтром, чтобы регистрировать только рассеянное излучение. Расстояние между источником и детектором называется длиной зонда, а точка измерения — серединой между ними. Для уменьшения влияния воды в скважине и глинистой корки зонд плотно прижимается к стенке скважины, а излучение коллимируется (направляется под заданным углом) с помощью свинцовых экранов с окнами.

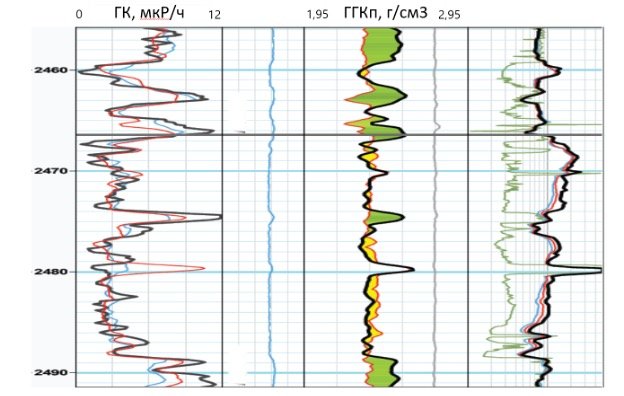

Интенсивность рассеянного гамма- излучения может быть записана в имп/мин, но обычно в единицах плотности (г/см3). Измеренная интенсивность рассеянного гамма-излучения позволяет определить объёмную плотность пород. Чем выше плотность, тем больше электронов на пути гамма-квантов и тем меньше их доходит до детектора. По значению плотности можно оценить пористость пород, выделить коллекторы и неколлекторы, а также проводить литологическую интерпретацию разреза скважины. Пористость пласта может быть посчитана на основании зарегистрированной объемной плотности и известных минералогической и флюидальных плотностей. Использование двух или трёх детекторов с разным расстоянием от источника позволяет компенсировать влияние глинистой корки и состояния ствола скважины.

Кроме комптон-эффекта в породах гамма-кванты взаимодействуют также через фотоэффект (полное поглощение гамма-кванта с выбросом связанного электрона) и образование электронно-позитронных пар при энергиях выше 1.02 МэВ. Вероятность взаимодействия зависит от вида атома и от энергии гамма-кванта. Однако в методе ГГК основное значение имеют комптон-эффект и фотоэффект, которые зависят от плотности и элементного состава пород.

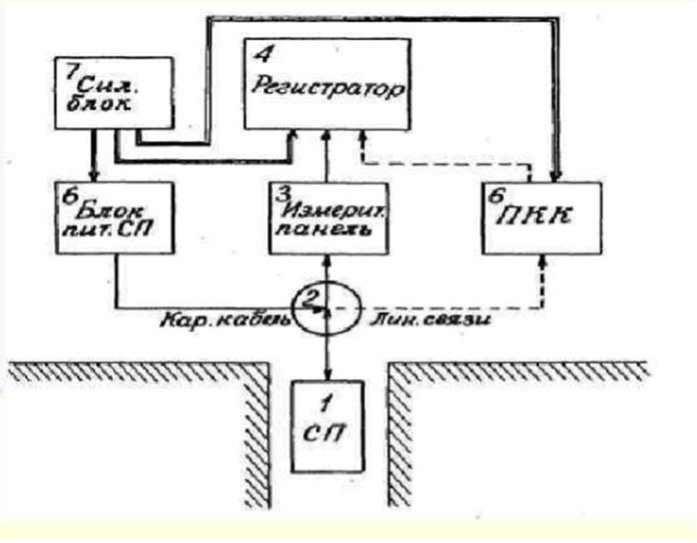

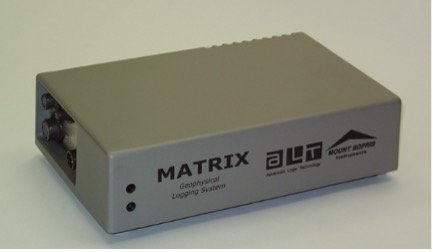

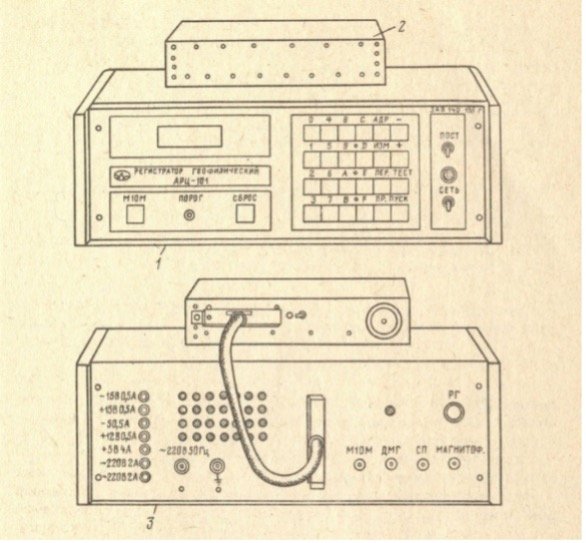

Для регистрации кривых гамма – гамма каротажа используется аппаратура СГП-2, ДРСТ и другая. Аппаратура типа ДРСТ состоит из двухканального скважинного прибора и наземной части, включающей панель управления и блок питания. Скважинный прибор представляет собой двухканальный сцинтилляционный радиометр, имеющий два измерительных канала. Один из них служит для регистрации кривых ГК, а второй (со сменными детекторами) — кривых ГГК и НК.

В канале ГК со счетчика импульсы поступают на усилитель и далее на амплитудный дискриминатор, который на фоне соответственных шумов ФЭУ и других помех выделяет полезные сигналы, формируя их по длительности, оптимальной для передачи по кабелю (40 мкс) через смеситель и выходной каскад.

В канале ГГК со счетчика импульсы поступают на усилитель и далее на амплитудный дискриминатор. С целью уменьшения времени и увеличения скорости счета в канале длительность импульсов, формируемых дискриминатором, выбрана равной 10 мкс. Далее импульсы поступают на триггер, осуществляющий пересчет на два, и нормализатор, формирующий их по длительности и амплитуде для передачи по кабелю. С выхода нормализатора импульсы отрицательной полярности поступают на смеситель и далее на кабель через выходной каскад.

В смесителе происходит смешивание сигналов, поступающих с обоих каналов. Кроме того, он выполняет роль блокирующего устройства, в котором импульсы с более ценной информацией имеют преимущественное прохождение. Так, при одновременном приходе импульсов от обоих каналов на выходной каскад проходит только импульс ГГ, а импульс канала ГГК полностью подавляется. Преимущественное прохождение импульсов канала ГК вызвано тем, что от канала ГК поступает, как правило, намного меньше информации, чем от канала ГГК, следовательно, влияние канала ГК на ГГК составляет доли процента.

Выходной каскад, представляющий собой катодный повторитель с трансформаторным выходом, служит для усиления выходных сигналов и согласования выходного сопротивления скважинного прибора с сопротивлением кабеля. Поступающие в кабель импульсы имеют одинаковую длительность, но разную полярность. Импульсы, проходящие от двух каналов прибора, во входном блоке измерительной наземной панели ИП разделяются и после соответствующей обработки в панели информации регистрируются.

При цифровой записи диаграммы ГГК-п границы пластов проходят в середине спуска — подъёма кривой. В качестве характерных показаний ГГК-п против пластов принимают экстремальные или средние показания.

Гамма-гамма каротаж используется для расчленения разреза скважины по плотности, выделения пористых пород как возможных коллекторов нефти и газа, детального расчленения угленосных толщ, количественной оценки зольности и теплотворной способности углей, выявления рудных тел (железных руд) и скоплений тяжёлых элементов.

4)

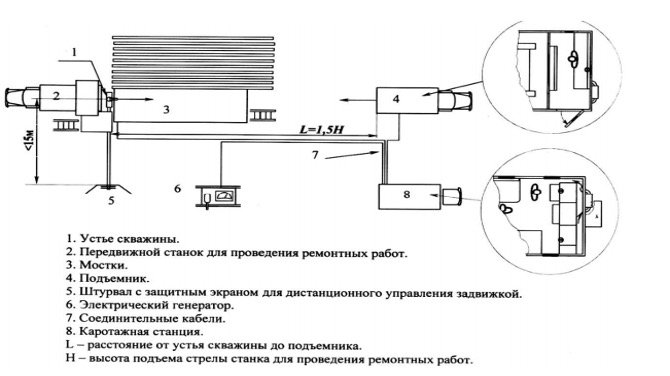

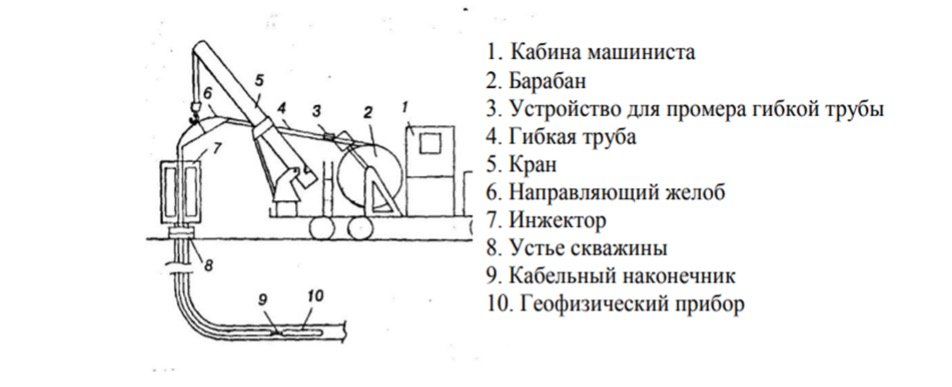

5) Схема расположения механизмов и узлов во время проведения каротажных работ

Схема сборки каротажной станции

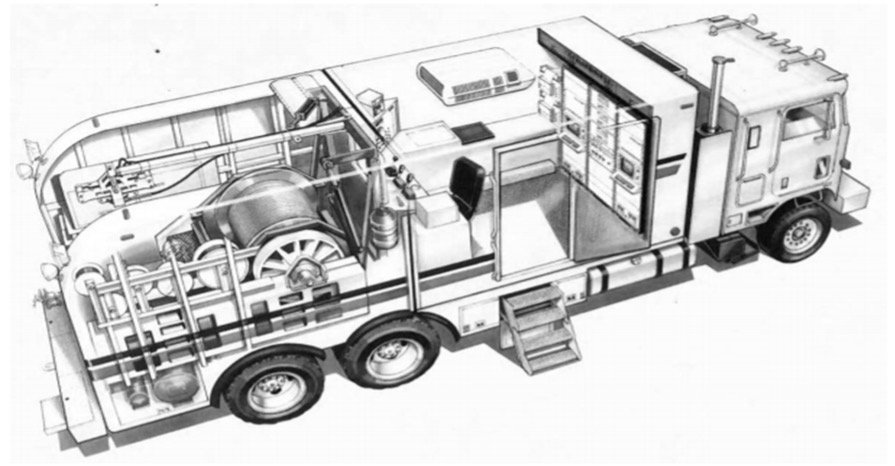

Типовое устройство каротажной станции:

Скважинный прибор (СП) включает в себя первичный преобразователь и некоторые вспомогательные устройства в зависимости от типа и назначения исследований.

Каротажный кабель – линия связи между СП и наземной частью измерительной аппаратуры.

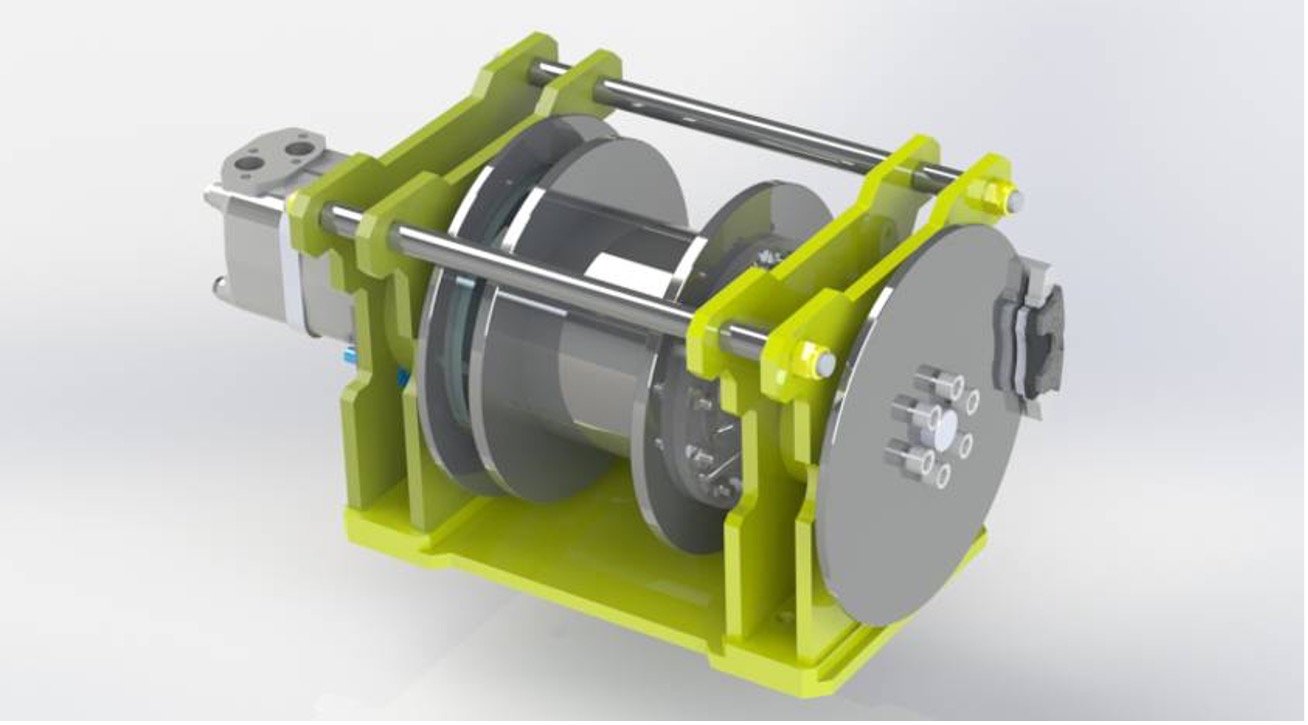

Спуско-подъемное оборудование: (лебедка, бензоэлектрический агрегат, комплект вспомогательных проводов).

Спулер (лапа). Роликовая система с датчиками параметров, служит для укладки кабеля, измеряет скорость, глубину и имеет датчик магнитных меток. бывает разных видов и модификаций. Всю информацию с датчиков выводит на панель машиниста, с пульта машиниста данные передаются на каротажный регистратор.

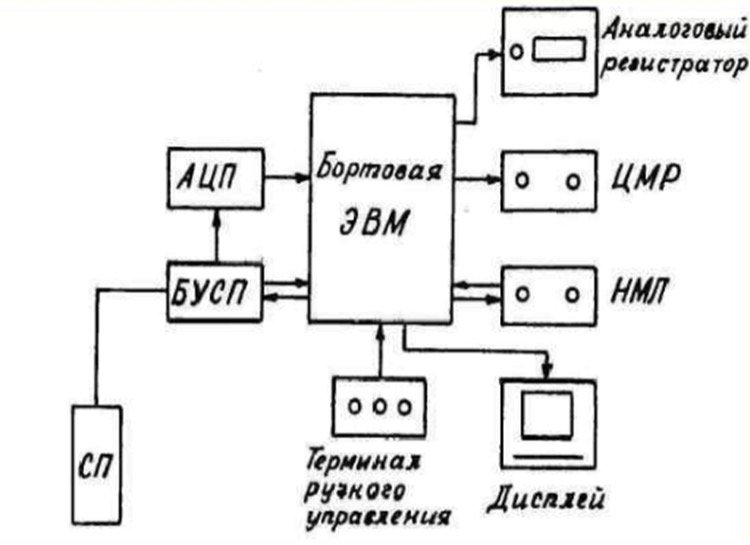

Схема компьютеризированной каротажной станции

Компьютеризированная лаборатория геофизического семейства Кедр-05

Блок геофизический (БГФ-05). Обеспечивает непрерывное декодирование информации от скважинного прибора, работу системы измерения глубины и скорости прибора. Соединяется с внешним компьютером и с другими блоками. В БГФ находится источник управляющих напряжений (ИУН) с выходной мощностью 150Вт.

Блок коммутации (БК-05). Осуществляет необходимые коммутации между тремя жилами кабеля, двумя источниками питания и входами АЦП блока геофизического, а также формирует цифровые последовательности, необходимые для управления скважинными приборами.

Плоттер (ПЛ-05). Обеспечивает представление результатов измерений в виде каротажных диаграмм на термобумаге.

Регистратор обеспечивает запись измеряемых параметров в функции глубины скважины в аналоговой или цифровой форме. ПО каротажного регистратора позволяет редактировать данные для максимального точных проведений геофизических исследований.

Панель машиниста

Обычно унифицированы и без изменений входят в состав различных каротажных станций. Служит для: контроля спуско-подъемных операций, управления лебедкой и управления двигателем.

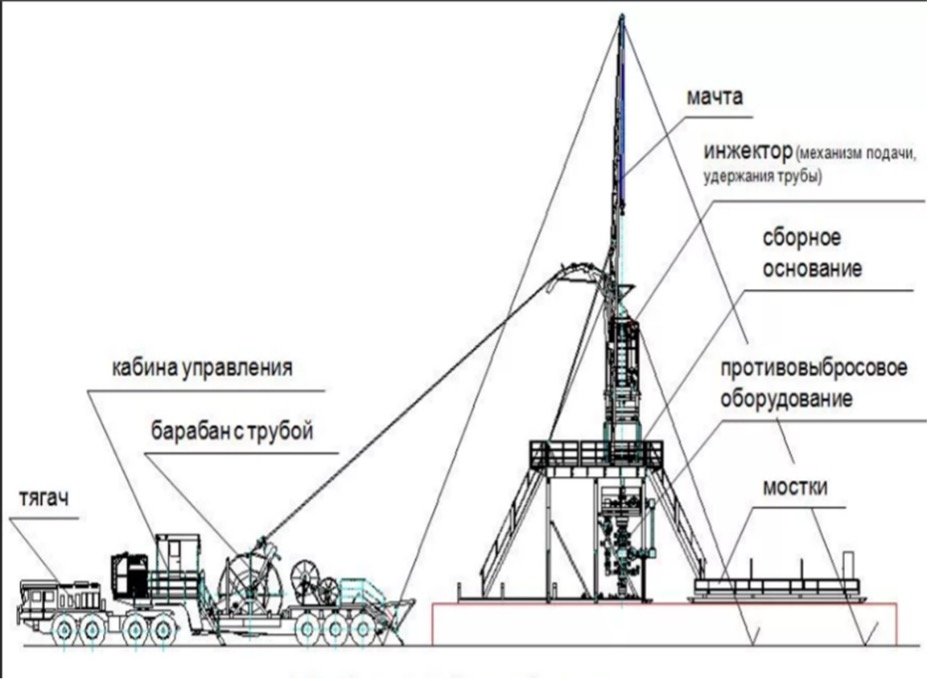

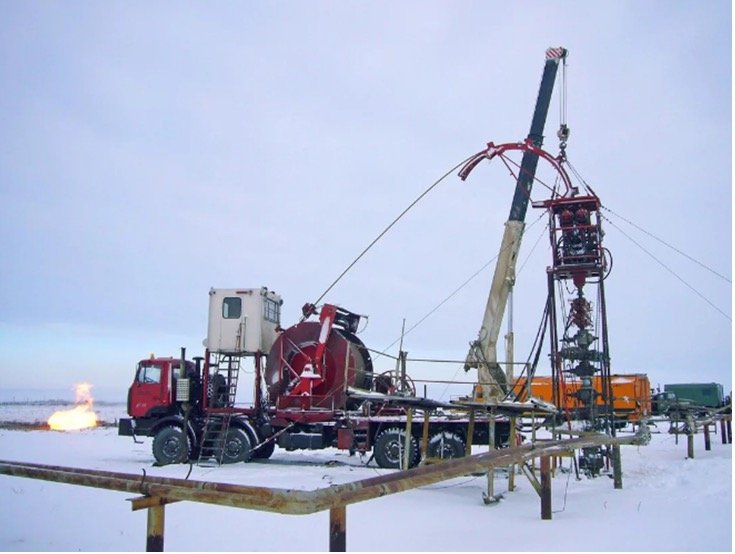

Колтюбинг:

Колтюбинг – самая эффективная технология доставки геофизических приборов с применением гибкой трубы, оборудованной трехжильным геофизическим кабелем, с целью проведения исследований в скважинах с горизонтальным окончанием, в том числе оборудованных компоновкой с изменяющимся внутренним диаметром (хвостовиком с многоступенчатой конструкцией для проведения поинтервального ГРП).

Суть технологии заключается в том, что спускаются гибкие, непрерывные трубы, которые могут изгибаться под землей, работать в боковых и горизонтальных стволах.

Оборудование для колтюбинга включает не только гибкие металлические трубы на установке, но и различное внутрискважинное и наземное оборудование:

- колтюбинговый агрегат (в т.ч. катушку с трубами, инжекторную головку);

- буровой насос;

- бустерную установку или специальные компрессоры для нагнетания инертного газа;

- технику для нагрева технологической жидкости, генератор инертного газа и разнообразное устьевое оборудование.

В состав дополнительного оборудования могут также входить и забойные двигатели, многочисленные насадки, режущие инструменты, породоразрушающие инструменты, отклонители, пакеры и др. приборы.

Общий вид колтюбинговой установки

Достоинства колтюбинговой установки для проведения гис:

- Снижение временных затрат на проведение исследований и непроизводительных простоев скважины за счёт более высокой скорости доставки геофизических приборов.

- Возможность выполнения каротажа в горизонтальных скважинах, оборудованных компоновкой с изменяющимся внутренним диаметром (хвостовиком с многоступенчатой конструкцией для проведения поинтервального ГРП) за счет безмуфтовой гибкой трубы.

- Более низкая вероятность прихвата в скважине за счёт меньшего диаметра инструмента.

- Более высокая вероятность освобождения геофизического прибора и гибкой трубы за счёт жёсткости самой трубы и более высокой нагрузки на инструмент в случае возникновения осложнений в скважине.

К недостаткам этого способа относят его высокую стоимость. В настоящее время колтюбинговые технологии пользуются спросом при ремонте ГС.

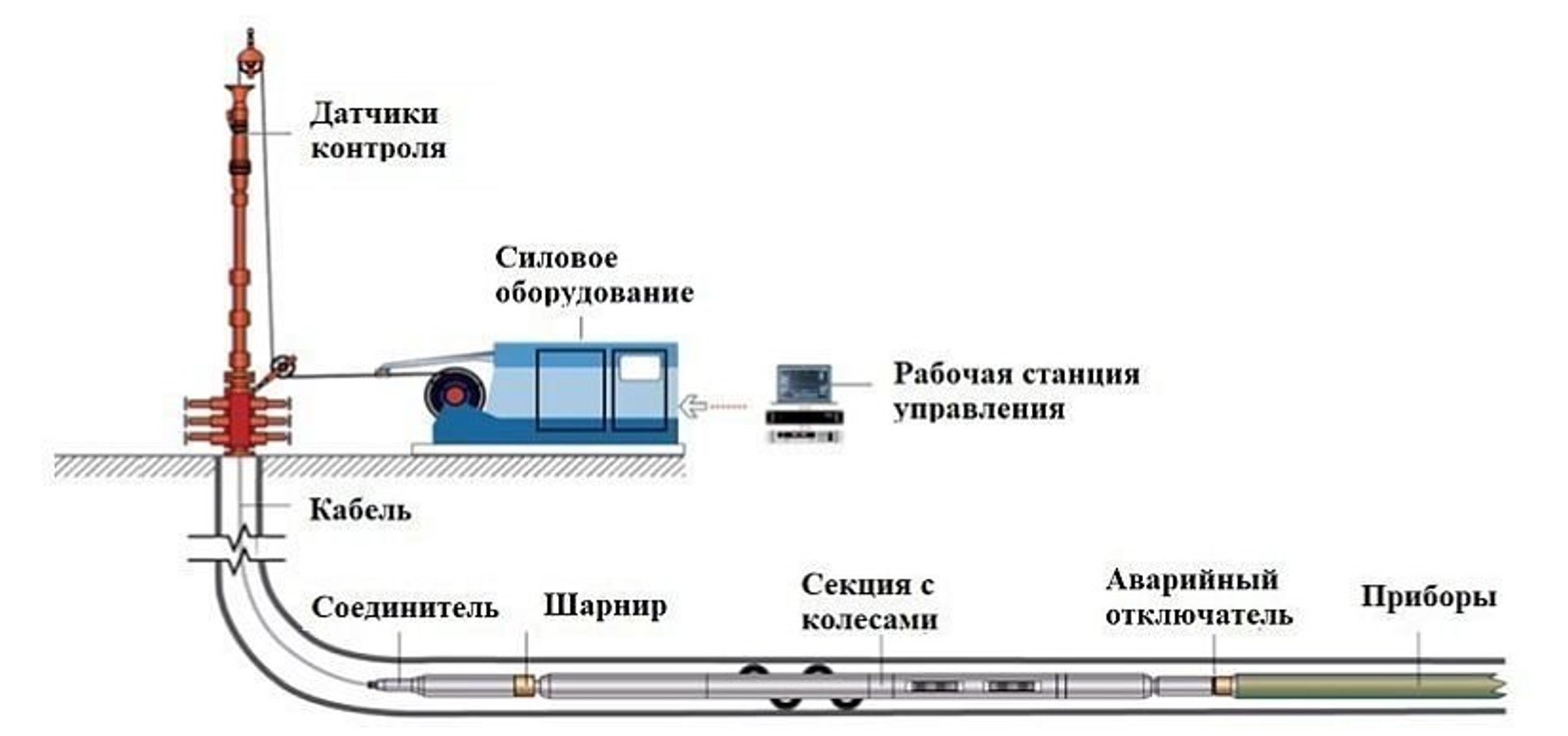

Трактор:

Технология доставки геофизических приборов с помощью скважинного трактора (иногда называют "геофизический трактор") предназначена для эффективного продвижения приборов на забой в сильно наклонных и горизонтальных скважинах, где при обычной доставке за счет тяжести приборы не доходят до нужной глубины.

Ключевые особенности и преимущества технологии доставки на тракторе:

- Скважинный трактор — это специальное силовое устройство (движитель), которое крепится к приборной сборке и обеспечивает её продвижение по наклонным и горизонтальным участкам скважины за счет собственного привода. Это позволяет достичь глубин и зон, недоступных при доставке обычным способом через тяжесть прибора или бурильные трубы.

- Трактор облегчает работу, сокращает время доставки приборов, снижает риски, связанные с проведением работ по подаче геофизического оборудования.

- В сравнении с колтюбинговой технологией (доставка на кабеле при помощи циркуляции), трактор не ограничен максимальной глубиной и позволяет доставлять приборы в сложных геометрических участках ствола, а также является более распространённым и бюджетным способом.

- Для расчёта массы и обеспечения стабильного движения к прибору сверху присоединяют "движитель" — иногда это несколько насосно-компрессорных труб (УБТ) либо гидравлические/механические устройства, которые проталкивают прибор на нужный участок.

- Использование трактора упрощает работу при исследовании боковых, горизонтальных и субгоризонтальных стволов длиной от 1000 до 7000 м и более.

- Технология внедрена и развивается в России и за рубежом, обладает промышленной практичностью и позволяет повысить качество исследований при сложных геофизических условиях.

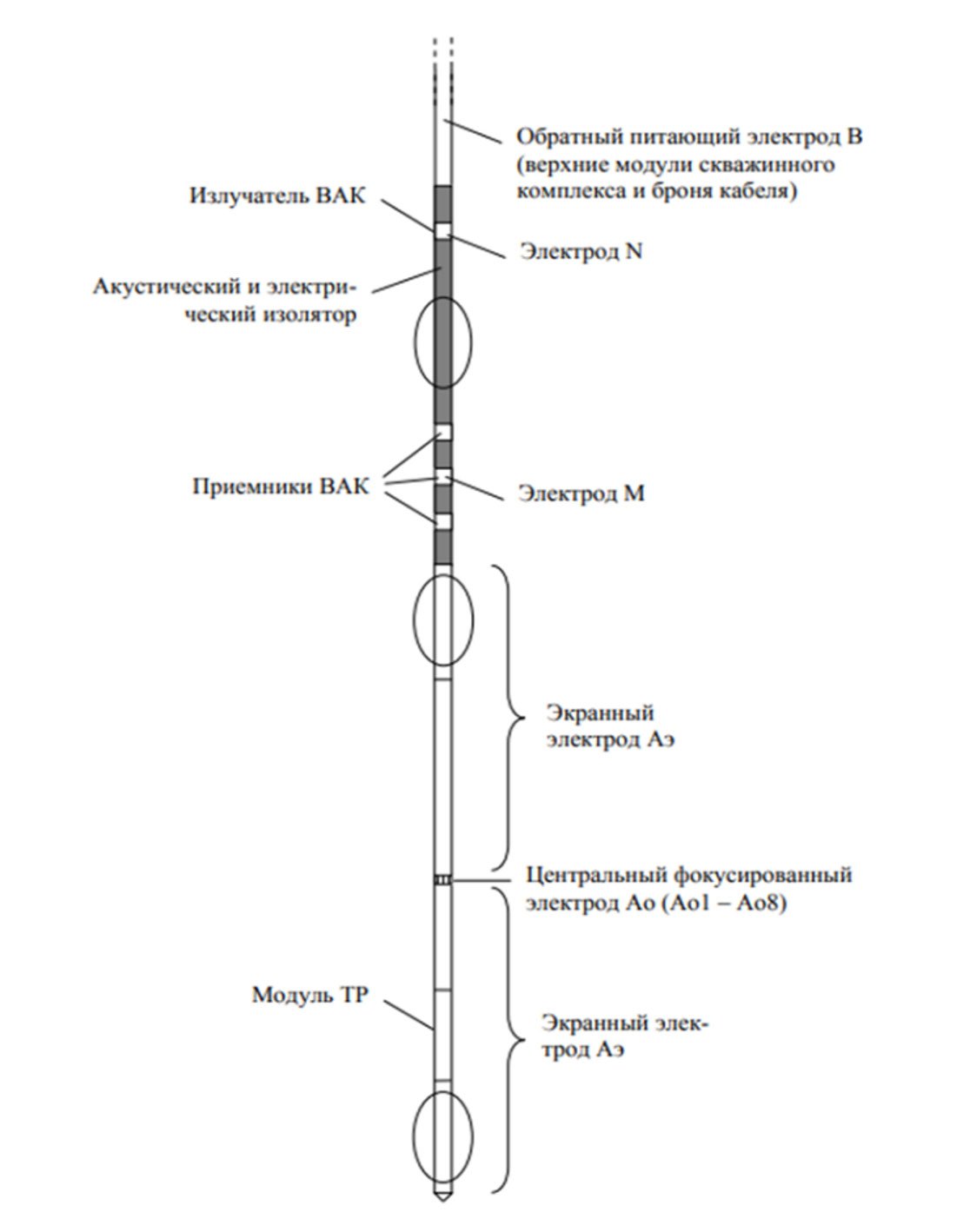

6) Зонд БК состоит из основного питающего электрода А0 и двух дополнительных – экранных (фокусирующих) электродов А1 и А2.

В типовой аппаратуре трехэлектродного бокового каротажа длина центрального (основного) электрода равна 0.15 м. Длины экранных электродов по 1.6 м. Экранные электроды отделены от центрального электрода кольцами из изоляционного материла высотой 0.01 – 0.03 м.

7) Радиус исследования и разрешающая способность зависят от расстояния между источником и детекторами.

Это расстояние должно быть достаточно большим, чтобы позволить гамма-квантам в достаточной мере провзаимодействовать с породой, но не настолько, чтобы все они рассеялись/поглотились и не достигли детекторов.

Радиус исследования плотностного каротажа (в зависимости от типа прибора) 10-15см.

Радиус исследования лито-плотностного метода – несколько см. Поэтому он в наибольшей степени чувствителен к влиянию скважины (например, добавкам барита) и состоянию ствола скважины.

8) Основные ограничения метода гамма-гамма каротажа (ГГК) связаны с влиянием условий скважины и состава пород на точность и интерпретацию результатов:

- Влияние глинистой корки и состояния стенок скважины. Глинистая корка и каверны уменьшают интенсивность рассеянного гамма-излучения, что искажает показания плотности пород. Для борьбы с этим применяют несколько детекторов с разным расстоянием от источника (обычно два или три), что позволяет компенсировать влияние корки и улучшить точность измерений.

- Влияние воды и бурового раствора. Наличие прослоев воды между прибором и породой ослабляет сигнал. Для уменьшения этого эффекта зонды прижимаются к стенкам скважины, а излучение коллимируется с помощью свинцовых экранов, направляя гамма-кванты под заданным углом.

- Ограниченный радиус исследования. Радиус действия метода составляет примерно 10–30 см, что ограничивает зону оценки и делает измерения чувствительными к неоднородностям и состоянию ствола скважины (например, добавки барита в буровом растворе).

- Влияние минералогического и флюидального состава. Изменения в минералогии и составе флюидов могут существенно влиять на плотность матрицы и, следовательно, на результаты ГГК. В таких случаях требуется комплексирование с другими геофизическими методами для корректной интерпретации.

- Невозможность точного позиционирования относительно границ продуктивных пластов. Из-за регистрации фонового гамма-излучения и ограничений детекторов метод не обеспечивает точный контроль положения инструмента относительно границ горизонтов.

- В ряде случаев минералогический и флюидальный состав могут сильно изменяться, что будет приводить к существенным изменениям плотности матрицы и флюида.

Для минимизации этих ограничений применяют:

- Использование нескольких детекторов с разной длиной зонда для компенсации влияния корки и воды.

- Коллимацию излучения и плотное прижатие зонда к стенкам скважины.

- Совмещение ГГК с другими методами ГИС (например, нейтронным каротажем, естественной гамма-радиометрией) для комплексного анализа и повышения точности.

- Калибровку приборов и учет параметров скважины (диаметр, состав промывочной жидкости, состояние стенок) при интерпретации данных

- Комплексировать ГГК с другими методами ГИС.