1) Дать понятие метода

Метод НК — это метод геофизического исследования горных пород, основанный на облучении их быстрыми нейтронами и последующем анализе взаимодействия нейтронов с веществом породы.

2) Решаемые задачи

- Литологическое расчленение разрезов.

- Определение емкостных параметров пород.

- Выделение границ между пластами с разным насыщением.

- Определение коэффициентов газонасыщенности.

- Определение положения интервалов перфорации и муфтовых соединений обсадных труб.

- Измерение объемного влагосодержания пород.

- Корреляция разрезов скважин.

- Выявление интервалов прорыва газа и перетока жидкости.

- Определение естественной гамма-активности пород (в сочетании с гамма-каротажем).

3) Как работает метод

Нейтронные методы каротажа (НК) — это совокупность геофизических методов, основанных на облучении скважины и горных пород нейтронами и регистрации потоков вторичного излучения, возникающего в результате их взаимодействия с веществом пород. Стационарные источники нейтронов обычно представляют собой смесь вещества, излучающего α-частицы (чаще всего плутоний), и порошка бериллия (бора), заключённую в герметичную ампулу. Нейтроны образуются в реакциях α-излучения с бериллием (бором).

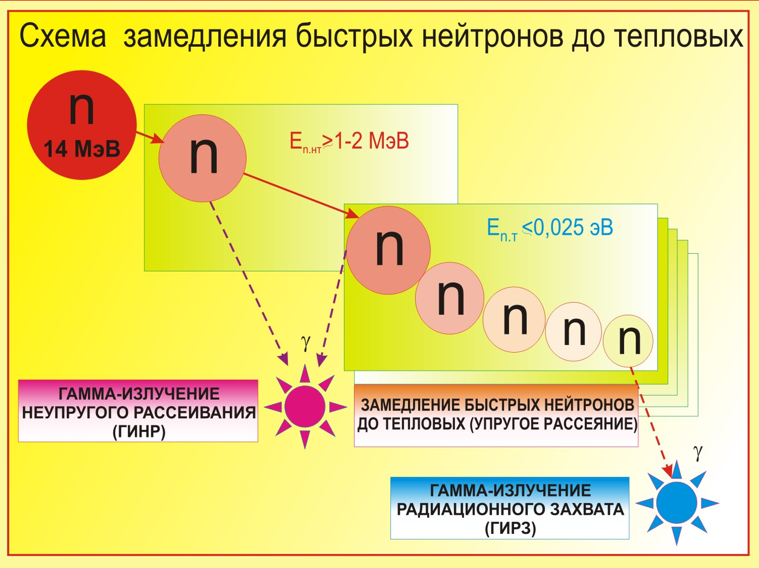

Физическая суть нейтронных каротажных методов заключается в способности нейтронов, будучи электрически нейтральными, свободно проникать сквозь электронные оболочки атомов и взаимодействовать непосредственно с их ядрами. При этом нейтроны теряют энергию, различая быстрые (до 15 МэВ), надтепловые и тепловые (около 0,025 эВ) нейтроны. Интенсивность и характер этого взаимодействия зависят от состава и структуры породы, главным образом — от содержания водорода в порах, связанного с наличием воды или нефти.

В скважину опускают нейтронный источник и детектор, регистрирующий вторичное излучение. Перед детектором устанавливается фильтр, препятствующий прямому попаданию нейтронов из источника в детектор. Быстрые нейтроны, после многочисленных соударений с атомами лёгких элементов, в основном водорода, теряют часть своей энергии и замедляются до тепловых энергий. Часть из них поглощаются ядрами пласта. В основном нейтроны поглощаются водородом

1H + n → 2H + γ

В результате нейтроны низких энергий или гамма кванты регистрируются детектором. Их скорость счета связана с количеством водорода в пласте. В породах с порами, заполненными водой или нефтью, нейтроны замедляются уже на небольших расстояниях от источника. С уменьшением содержания водорода в пласте длина замедления растет, нейтроны становятся тепловыми в области, более близкой к детектору, и число его отсчётов увеличивается. Таким образом, минимумы на диаграмме соответствуют пластам с повышенным содержанием водорода. Существует несколько типов нейтронного каротажа. Это нейтронный гамма-каротаж. Его показания в основном зависят от содержания водорода в исследуемой среде. Он позволяет детектировать как нефть, так и воду.

Основные виды нейтронного каротажа:

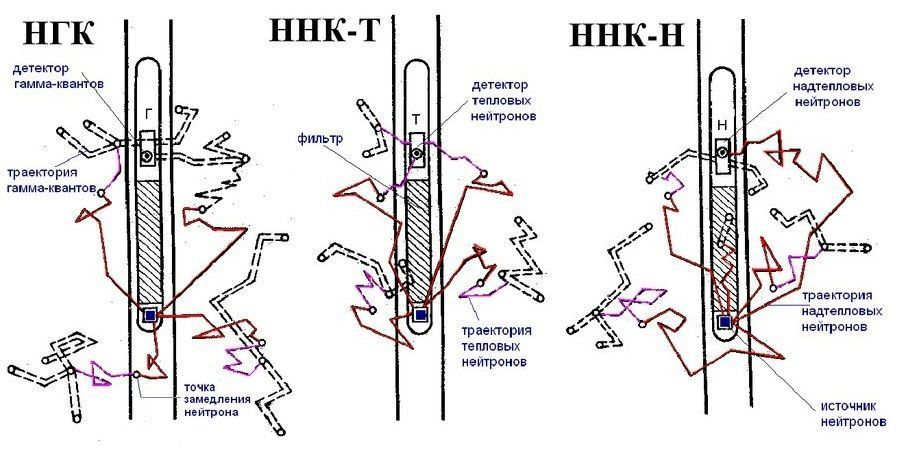

- Нейтронный гамма-каротаж (НГК): основан на облучении горной породы быстрыми нейтронами и регистрации гамма-излучения, возникающего при захвате тепловых нейтронов ядрами элементов пород. Энергии регистрируемых гамма-квантов зависят от типа элемента, захватившего нейтрон. На показания НГК главным образом влияет водородосодержание породы: чем оно выше, тем ниже показания прибора (НГК).

- Спектральный нейтронный гамма – каротаж (СНГК): позволяет определять элементный состав пород, благодаря изучению этого спектра энергий. СНГК применяется при разведке залежей рудных полезных ископаемых.

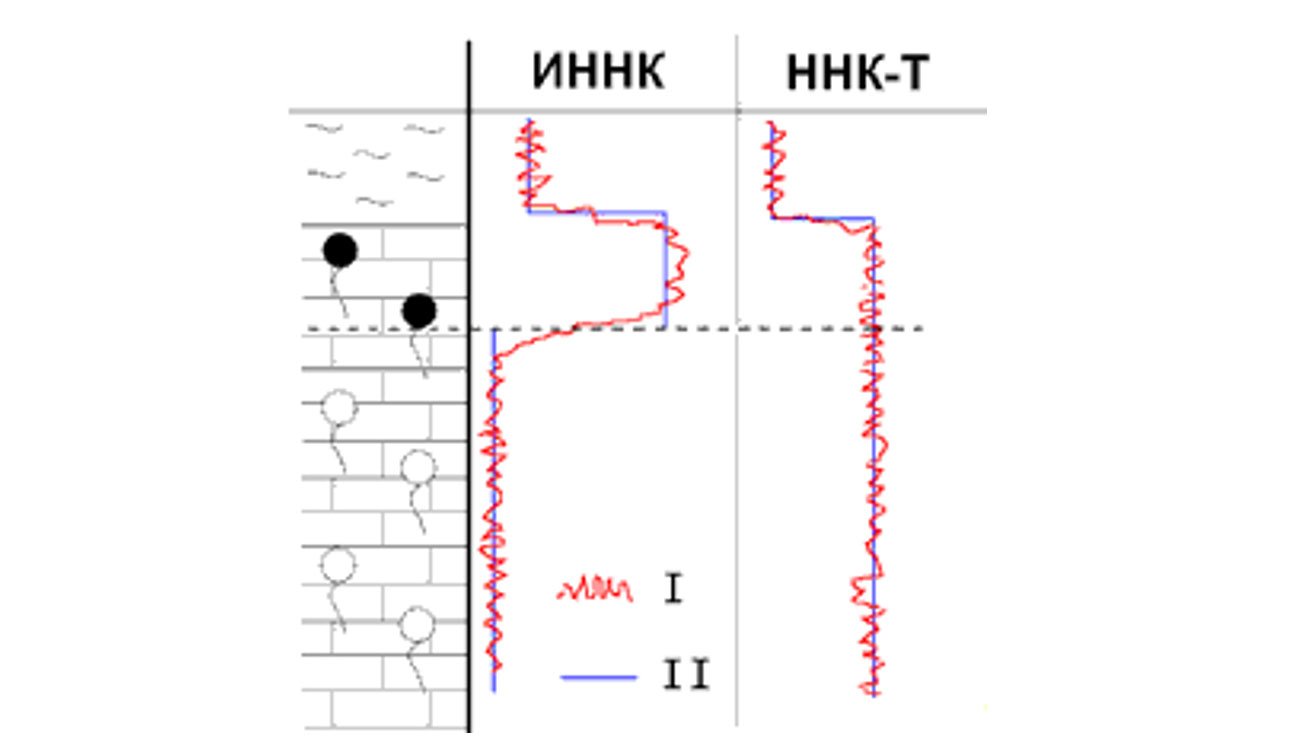

- Нейтрон-нейтронный каротаж (ННК): измеряет поток надтепловых (ННК-НТ) или тепловых (ННК-Т) нейтронов, прошедших через породу. Первый способ практически не зависит от поглощающих свойств среды, а второй — чувствителен к ним. Обычно реализуется на двухзондовой аппаратуре с двумя детекторами нейтронов.

- Импульсный нейтронный каротаж: отличается использованием импульсных источников нейтронов, позволяющих по временным характеристикам рассеяния и поглощения нейтронов эффективнее различать пласты, насыщенные нефтью и водой. Особенно важно это из-за разного влияния содержания минерализованных соединений (например, Cl) на скорость убывания нейтронов после импульса.

- Импульсный нейтронный гамма – каротаж (ИНГК): основан на облучении горных пород импульсными потоками быстрых нейтронов и регистрации гамма - излучения радиационного захвата нейтронов.

НК проводится в необсаженных и обсаженных скважинах. Показания выражаются обычно в импульсах в минуту (имп/мин) — это скорость счета детектора.

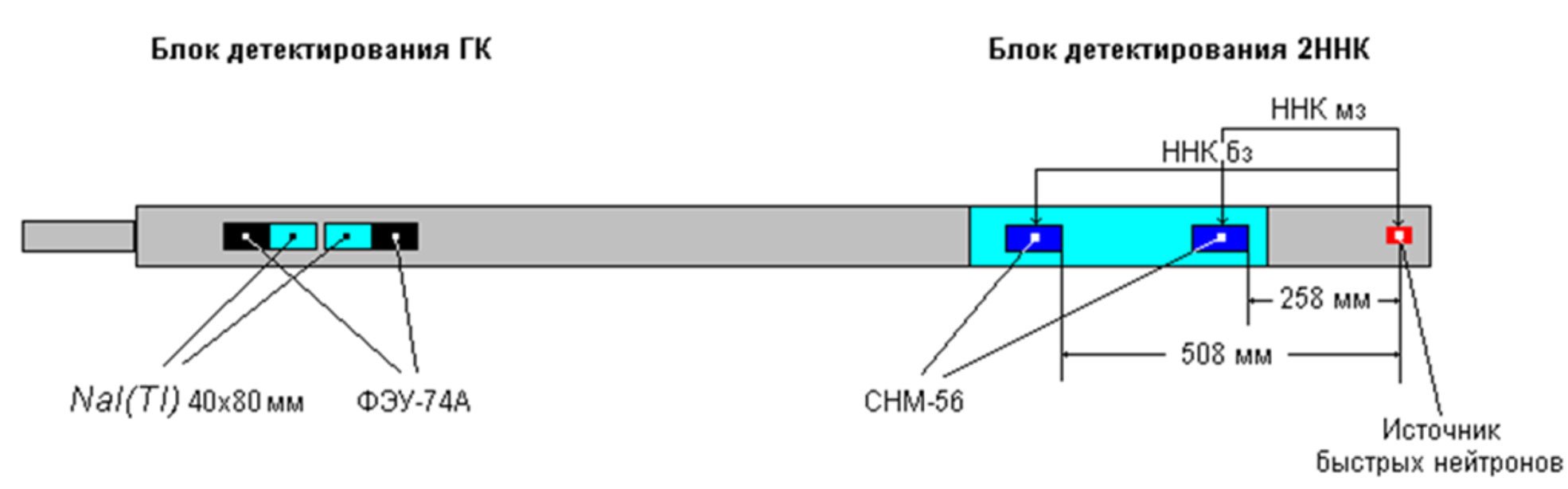

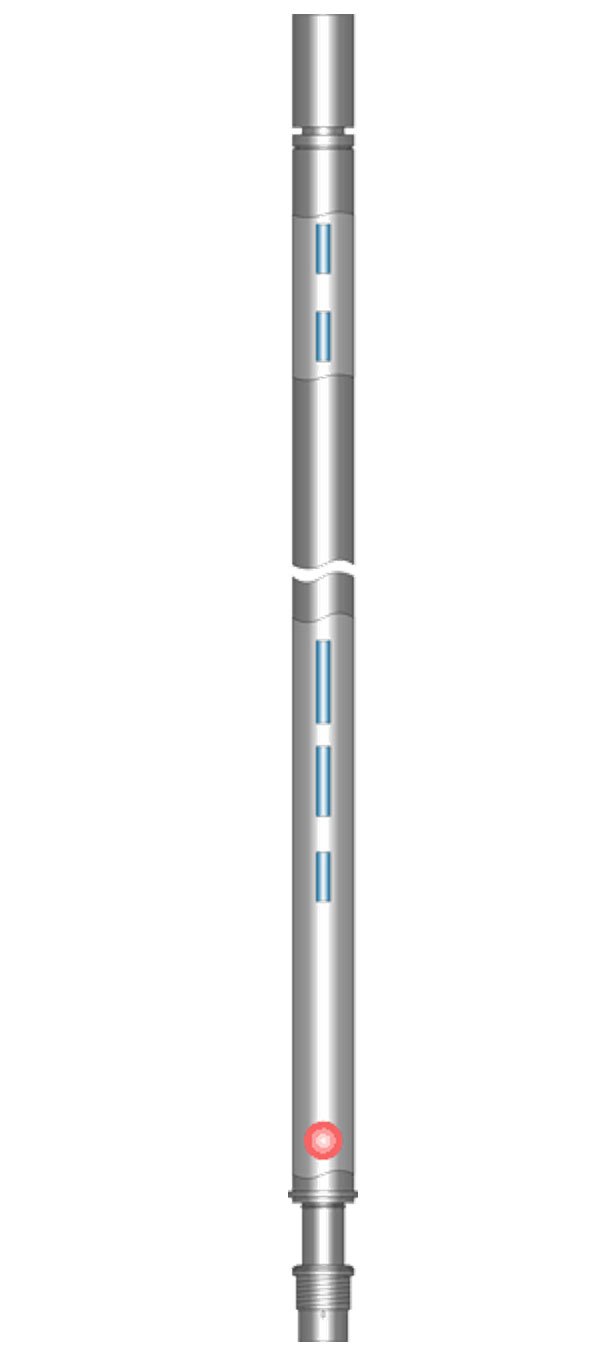

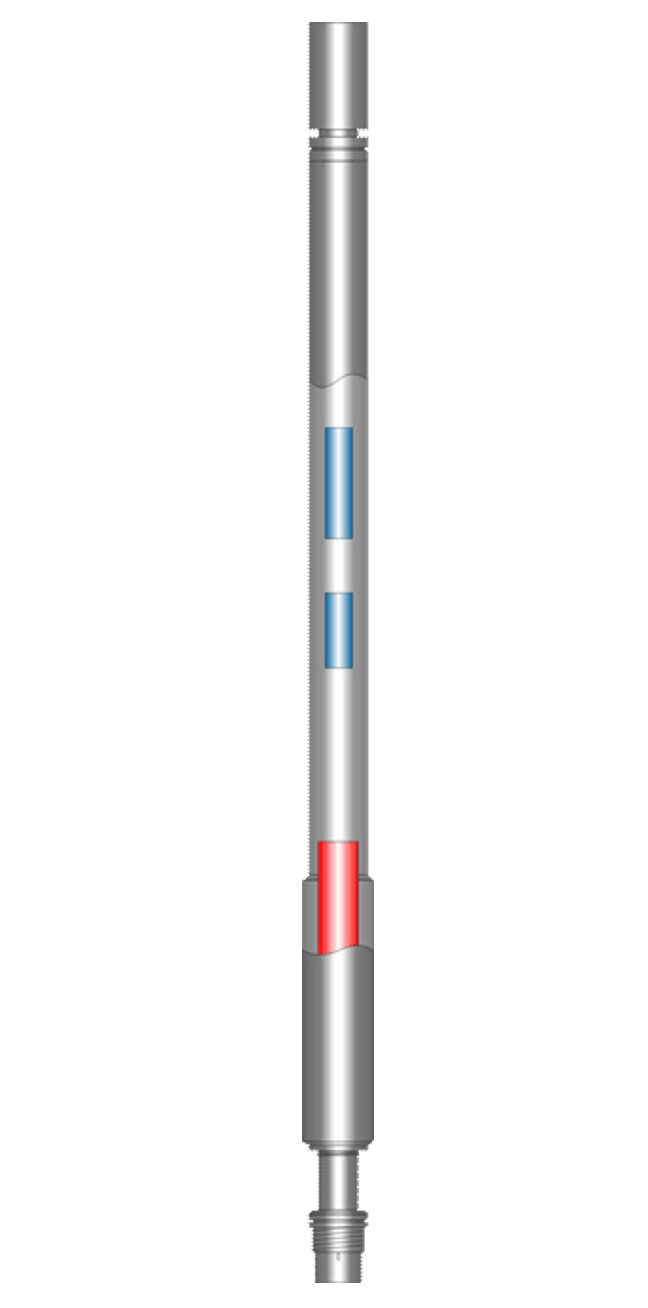

Зонды нейтронного каротажа (НК) однотипны и состоят из источника и детектора, между которыми помещен экран. Длиной зонда является расстояние между центрами источника и детектора. Длина зонда НГК обычно составляет 60 см, НКТ – 40-50 см. Применяют также многозондовые, но чаще всего двухзондовые, установки НК. В них детекторы удалены от источника на расстояние 60-70 см (большой зонд) и 30-40 см (малый зонд).

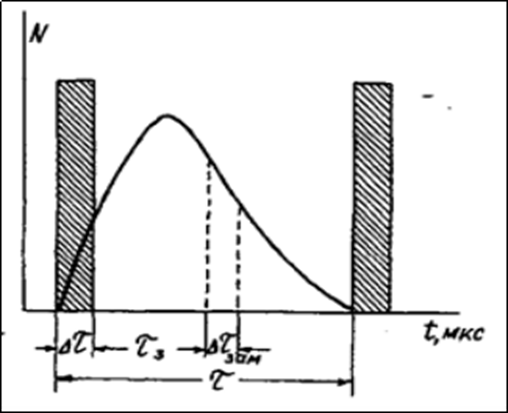

В импульсном нейтронном каротаже импульсный источник нейтронов посылает в окружающую среду через промежутки времени τ кратковременный поток нейтронов - импульс в течении времени ∆τ. В промежутках между импульсами измеряется плотность нейтронов или интенсивность гамма - излучения, вызванного взаимодействием нейтронов с атомами породы, по прошествии определенного времени после окончания импульса (τз) в течение промежутка времени (∆τзам). Источником нейтронов высоких энергий является генератор нейтронов, испускающий поток быстрых нейтронов с энергией 14 МэВ.

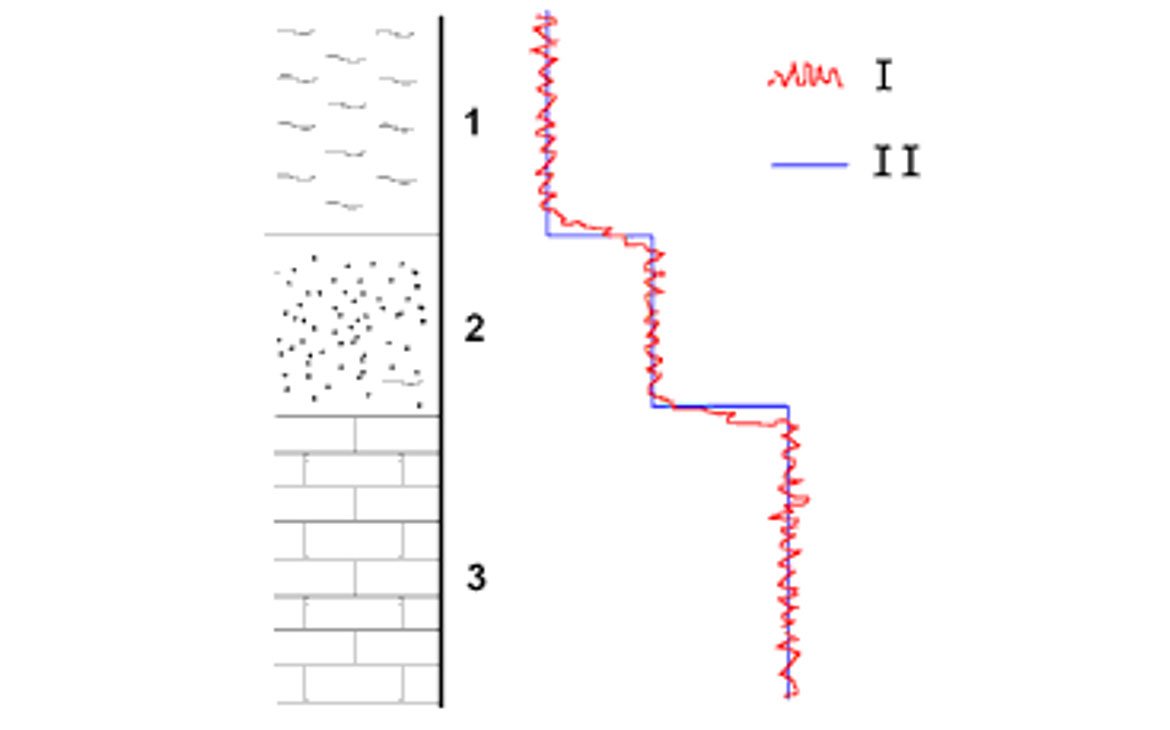

Кривые НК при цифровой записи симметричны относительно середины пласта; границы пластов в этом случае отбиваются по серединам спуска – подъёма кривых; экстремумы кривых соответствуют слоям с повышенным содержанием водорода (вода или нефть), а максимумы — плотным породам и породам с низким содержанием водорода. Показания кривой НК против:

- плотных пород – высокие,

- глин – низкие,

- песчаников – средние,

- углей – низкие,

- известняков пористых – средние.

4) Схема измерения

5) Оборудование

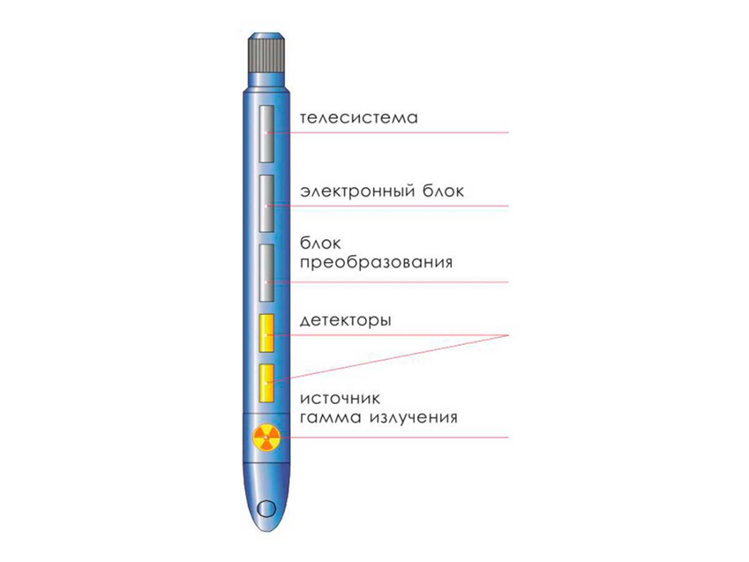

6) Строение зонда

Устройство зонда нейтронного каротажа:

- Источник нейтронов: обычно используется источник быстрых нейтронов, например, ампульный источник на основе америция-241 и бериллия.

- Экраны: 1) Замедлитель нейтронов: Водородсодержащий материал (парафин и т.п.), который замедляет быстрые нейтроны до тепловых. 2)Поглотитель гамма-квантов: Свинец, поглощающий гамма-излучение, чтобы оно не попадало в детектор.

- Детектор: регистрирует нейтроны, замедленные до тепловой энергии или гамма-кванты, возникшие при взаимодействии нейтронов с породой.

- Электронная схема: обрабатывает сигнал от детектора и передает данные на поверхность.

Принцип работы: быстрые нейтроны, испускаемые источником, взаимодействуют с породой. В результате этих взаимодействий нейтроны замедляются до тепловой энергии. Замедленные нейтроны (или гамма-кванты, возникающие при их захвате) регистрируются детектором. Интенсивность нейтронного или гамма-излучения, регистрируемая детектором, зависит от содержания водорода в породе, что позволяет оценить ее пористость.

7) Дополнительные характеристики

| Метод | Радиус исследования | Основные особенности разрешающей способности |

|---|---|---|

| Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (ННК-Т) | До 20–30 см | Радиус ограничен сравнительно малым размером области тепловых нейтронов; разрешающая способность зависит от длины зонда (40–50 см) и расположения детекторов и источника. |

| Нейтронный гамма-каротаж (НГК) | До 30 см | Интегральный метод с зоной исследования около 30 см радиусом; чувствителен к локальным изменениям водородосодержания, позволяет выделять литологические особенности. |

| Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж (ИННК) | 60–80 см | Существенно больший радиус исследования за счет высокой энергии нейтронов (до 14 МэВ) и временной селекции; высокая разрешающая способность — возможность выделения маломощных пластов, точное определение средних параметров по времени жизни тепловых нейтронов. |

| Импульсный спектральный нейтронный гамма-каротаж (ИНГК) | Около 20–50 см | Высокое пространственное и химическое разрешение за счет спектрального анализа гамма-излучения и импульсной технологии |

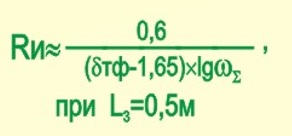

Радиус исследования может рассчитываться по формуле:

Наименьшая толщина исследуемых пластов 0,8 м. и выделяемых пластов 0,4 м.

8) Ограничения метода

Основные ограничения нейтронного каротажа:

- Малый радиус исследования (глубина проникновения нейтронов) — около 20–40 см: ограничивает информативность в условиях большой кавернозности скважины, когда буровой раствор и пористые зоны проникают в зону влияния НК и искажают результаты.

- Зависимость показаний от составов бурового раствора и минерализации воды: наличие в буровом растворе хлора (Cl) и других сильных поглотителей нейтронов приводит к искажению данных, особенно в непрерывном нейтронном гамма-каротаже, снижая точность определения насыщения пласта нефтью или водой.

- Низкая информативность при малой пористости пород (<5%): нейтронные методы основаны на взаимодействии нейтронов с водородом, который содержится в поровом пространстве; при низкой пористости сигнал слабеет и становится менее достоверным.

- Влияние диаметра и состояния ствола скважины: изменения диаметра ствола, наличие каверн и фильтрация бурового раствора вызывают неоднородности в зоне исследования, что ведет к ошибкам интерпретации. Особенно критично для открытых стволов с кавернозностью более 300 мм.

- Неоднозначность при непрерывном излучении: непрерывный нейтронный каротаж не позволяет надёжно отличать воду от нефти, так как оба вещества замедляют нейтроны схожим образом.

Для борьбы с этими ограничениями применяют следующее:

- Использование импульсных источников нейтронов (импульсный нейтронный каротаж, ИННК, ИНГК): временная селекция сигналов после импульса позволяет разделять воздействие поглотителей (например, хлоридов в воде) и улучшать определение типа насыщения (вода/нефть), а также повышать пространственное разрешение.

- Применение двухзондовых и многозондовых систем: позволяют компенсировать влияние локальных неоднородностей и ближней зоны скважины, обеспечивая более надёжные и точные данные.

- Тщательная подготовка скважины к каротажу: проведение исследований не ранее, чем через 7 суток после цементирования, промывка ствола, выбор оптимального времени съёмки — всё это снижает влияние бурового раствора и кавернозности.

- Использование компенсированных зондов с экранами: экраны из водородсодержащих и свинцовых материалов между источником и детектором уменьшают влияние прямого нейтронного и гамма-излучения, повышая точность измерений.

- Комплексный подход с другими методами каротажа: сочетание нейтронного каротажа с гамма-каротажем, электро-, ультразвуковыми методами и пр. помогает уточнять интерпретацию и компенсировать слабые места нейтронного каротажа.

Тест