- Дать понятие метода

- Решаемые задачи

- Как работает метод

- Схема измерения

- Оборудование

- Строение зонда

- Дополнительные характеристики

- Ограничения метода

1) Метод ГК – это геофизический метод исследования скважин, основанный на измерении естественной гамма-радиоактивности горных пород, обусловленной присутствием в них радиоактивных изотопов урана, тория и калия.

2) Задачи:

Основные задачи гамма-каротажа:

- Литологическое расчленение разреза:

Выделение различных слоев горных пород на основании их различной естественной радиоактивности.

- Корреляция разрезов скважин:

Сопоставление данных гамма-каротажа разных скважин для установления соответствия между пластами и их пространственного распространения.

- Определение глинистости пород:

Оценка содержания глинистых минералов в породах, что важно для оценки их фильтрационных свойств.

- Поиск полезных ископаемых:

Выделение пластов, содержащих радиоактивные руды (например, урановые, ториевые) или другие полезные ископаемые, обладающие специфической радиоактивностью.

- Увязка данных других методов ГИС:

Использование гамма-каротажа для привязки к глубине результатов других геофизических исследований, проводимых в обсаженных и необсаженных скважинах.

- Определение положения муфтовых соединений обсадных труб:

Использование гамма-каротажа для выявления интервалов с обсадными трубами и их соединения.

- Определение интервалов перфорации:

Использование гамма-каротажа для привязки к глубине интервалов, в которых были выполнены перфорационные работы.

- Измерение объемного влагосодержания горных пород:

Определение содержания влаги в породах по изменению уровня естественной радиоактивности.

3) Радиоактивный каротаж (РК) — это один из важнейших методов геофизических исследований скважин (ГИС), основанный на изучении естественного или индуцированного радиоактивного излучения горных пород. Данный метод широко используется на всех этапах геологоразведочных и горнодобывающих работ благодаря своим уникальным свойствам.

Отличительные особенности РК

- Чувствительность к химическому составу

Показания РК определяются элементным химическим составом пород и/или концентрацией отдельных радиоактивных элементов. Это позволяет:- выполнять литологическое расчленение разреза,

- проводить поиск и разведку полезных ископаемых по прямым признакам.

- Независимость от текстурно-структурных свойств

Данные РК не зависят от текстуры и структуры породы, благодаря чему метод хорошо дополняет методы, чувствительные к поровому пространству (например, акустический каротаж, нейтронный и гамма-гамма каротаж). - Универсальность применения

Большинство методов РК можно применять как в открытом, так и в обсаженном стволе скважины. Это делает их применимыми на всех стадиях освоения месторождений — от разведки до эксплуатации. - Ограниченный радиус исследования

Радиус действия радиоактивных методов составляет всего несколько десятков сантиметров от стенки скважины. Это важно учитывать при интерпретации данных.

Физические основы радиоактивных методов

Радиоактивность — это способность нестабильных ядер самопроизвольно превращаться в более устойчивые, испуская альфа-, бета- и гамма-лучи. В геологических объектах основными источниками естественной радиоактивности являются:

- Калий-40 (K⁴⁰),

- Торий-232 (Th²³²),

- Уран-238 (U²³⁸) и его дочерние продукты, включая радий.

Гамма-излучение — это электромагнитное излучение высокой частоты, способное проникать вглубь пород на десятки сантиметров. В отличие от альфа- и бета-лучей, гамма-кванты используются в каротажных методах благодаря своей проникающей способности.

Наиболее высокой радиоактивностью отличаются магматические породы, самой низкой — осадочные, промежуточной — метаморфические.

За единицу измерения естественного гамма – излучения принимается единица мощности дозы гамма – излучения в микрорентгенах/час (мкР/ч) или имп/мин. С помощью наземной схемы импульсы тока преобразуются в постоянный ток, сила которого пропорциональна среднему числу импульсов в единицу времени, т. е. скорости счета. Регистрируя этот ток при перемещении прибора по скважине, получают кривую изменения естественной радиоактивности пород, называемую диаграммой гамма - каротажа ГК.

При радиометрии скважин для регистрации гамма-излучения чаще всего используются монокристаллы NaI(Tl), которые характеризуются наиболее высокой эффективностью счета.

Различают два типа аппаратуры:

- Интегральная — регистрирует общее число частиц выше заданного энергетического порога.

- Спектрометрическая — делит сигнал по энергетическим диапазонам и строит спектр N = f(E), где N — число частиц с энергией E.

Из методов, основанных на изучении естественного радиоактивного поля, получили распространение гамма-метод (ГМ) и спектральный гамма-метод (ГМ-С). Применение этих методов для изучения геологических разрезов скважин базируется на дифференциации горных пород и полезных ископаемых по их естественной гамма - активности. Сущность ГМ и ГМ-С заключается в изучении естественного гамма - поля по стволу скважины путем регистрации интегральной и дифференциальной интенсивности гамма-излучения, возникающего при самопроизвольном распаде радиоактивных элементов в горных породах.

Методы радиоактивного каротажа

1. Интегральный гамма-каротаж (ГК)

Это наиболее распространённый метод РК. Он регистрирует интенсивность естественного гамма-излучения пород, обусловленного наличием урана, тория и калия. Гамма-каротажная кривая (ГК) отражает изменение радиоактивности вдоль ствола скважины.

Основные задачи ГК:

- литологическое расчленение разреза,

- корреляция пластов,

- оценка глинистости пород.

Особенности метода:

- Чувствителен к глинистым минералам (иллиты, слюды, полевые шпаты).

- Может применяться в обсаженных скважинах.

- Влияние скважинных условий (диаметр, промывочная жидкость, обсадка) требует приведения данных к стандартным условиям.

При каротаже ГК измеряют естественную радиоактивность в скважине с помощью специального скважинного прибора, содержащего электронную схему и индикатор гамма-излучения. В современных комплексных приборах РК, ГК являются отдельным модулем. Кроме того, канал ГК может быть частью любого комплексного прибора ГИС. В качестве индикаторов гамма излучения используется газоразрядные и сцинтилляционные счетчики.

ГК являются основным методом в стандартном комплексе ГИС и эффективно используется совместно с методами КС и ПС для литологического расчленения разрезов. ГК имеет преимущество перед ПС в случае соленых буровых растворах, а также при равенстве УЭС бурового раствора (р) и фильтрата глинистого раствора (р).

Радиоактивные элементы в породах обычно концентрируются в глинах. Это обуславливает их повышенную радиоактивность

Породы, такие как пески, известняки и эвапориты обычно имеют очень низкую радиоактивность

Это обуславливает возможность дифференциации песков и глин по данным ГК. Также, это формирует предпосылки для определения, в ряде случаев, глинистости пород.

При записи ГК в цифровой форме кривые ГК симметричны относительно середины пласта. При записи в аналоговом виде кривые ГК – ассиметричны. Высокие показания на диаграмме ГК соответствуют глинам, наиболее низкие – известнякам, углям. Пониженные ГК соответствуют песчаникам.

Однако, нередко, повышенная радиоактивность может быть связана не только с глинами и тогда необходимо анализировать ее составляющие по Калию, Урану и Торию (а также минералогию пород) для объяснения источников радиоактивности, не связанных с глинами.

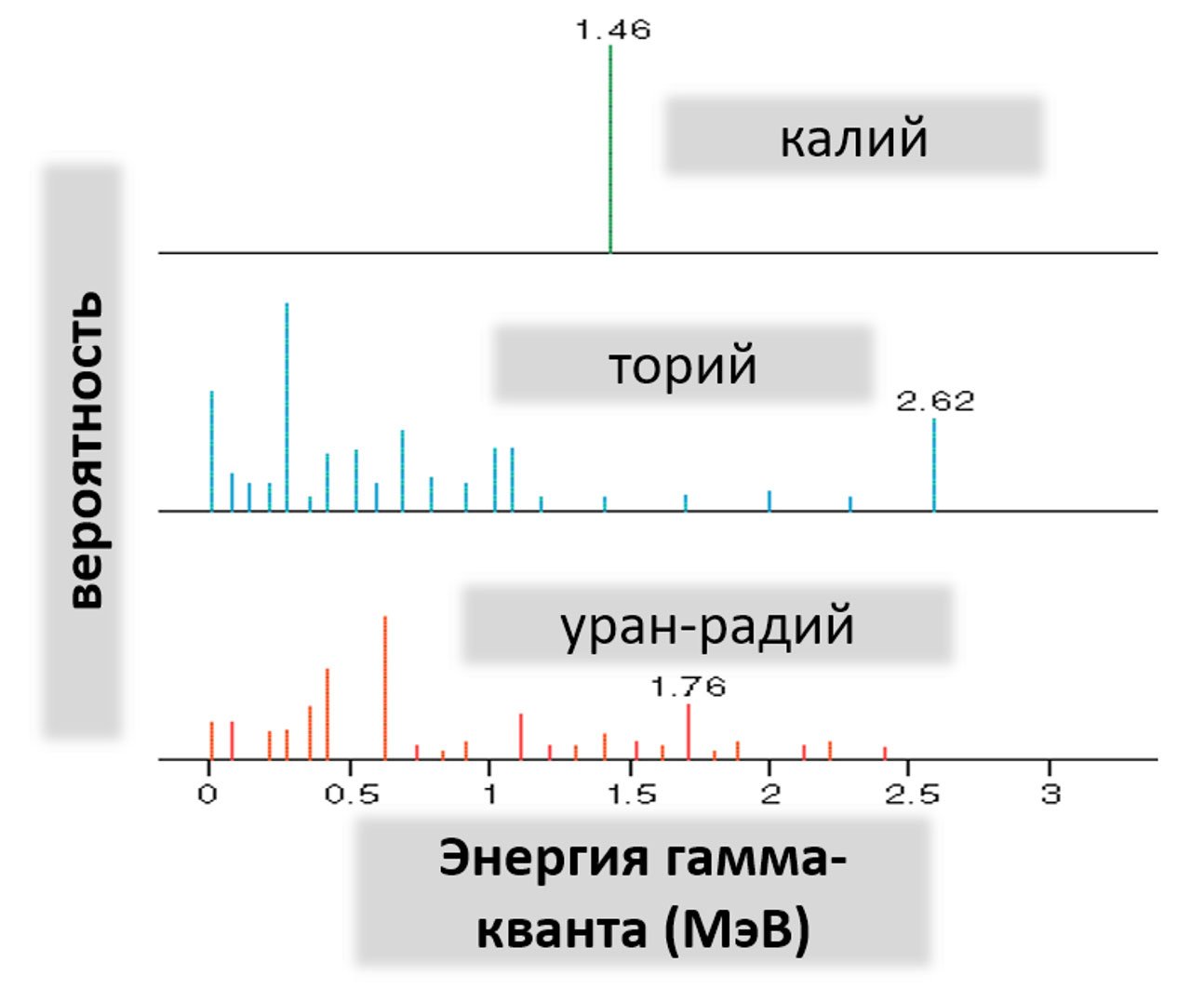

С целью анализа составляющих радиоактивности по калию, урану и торию используется спектрометрический гамма-каротаж

2. Спектрометрический гамма-каротаж (СГК)

Метод СГК позволяет не только измерять суммарную радиоактивность, но и оценивать индивидуальное содержание калия, урана и тория в породах.

Задачи СГК:

- детальное литологическое расчленение,

- определение глинистости и минералогического состава глин,

- анализ пористости коллекторов (в комплексе с ГГК, ННК, АК),

- выявление зон трещиноватости.

Отличие от интегрального ГК:

Спектральное разделение излучений позволяет судить о происхождении радиоактивности:

- Th — глинистые компоненты, монацит, акцессорные минералы,

- K — калиевые шпаты, слюды, сильвин,

- U — органика, фосфаты, стильтолиты.

Горные породы всегда содержат некоторое количество минеральных/органических примесей. Эти «добавки» к основному составу пород часто заметно влияют на общую радиоактивность.

В магматических породах высокая радиоактивность обычно связана с «кислыми» породами (например, с гранитом), низкая – с «основными» (напр., с базальтом)

Среди осадочных пород пониженной радиоактивностью характеризуются хемогенные отложения (ангидриты, гипсы, каменная соль), а также чистые пески, песчаники, известняки и доломиты. Максимальной радиоактивностью обладают глины, глинистые и битуминозные сланцы, фосфориты, а также калийные соли. Радиоактивность других осадочных пород находится в прямой зависимости от степени их заглинизированности, а карбонатных отложений — от содержания терригенного материала (нерастворимого осадка). Заглинизированные пески, песчаники, известняки и доломиты, а также алевролиты и мергели характеризуются значениями радиоактивности, промежуточными между радиоактивностью чистых пород и глин. Радиоактивность карбонатных отложений, как правило, ниже и изменяется в меньших пределах, чем у песчано-глинистых пород.

Высокоактивные разности встречаются и среди чистых песков, песчаников и известняков, если они обогащены монацитовыми, карнотитовыми, глауконитовыми и другими ураноносными или полевошпатовыми минералами.

Пластовая вода в общем случае не может оказать заметного влияния на естественную радиоактивность горных пород, которая в основном зависит только от минерального состава скелета и цемента пород.

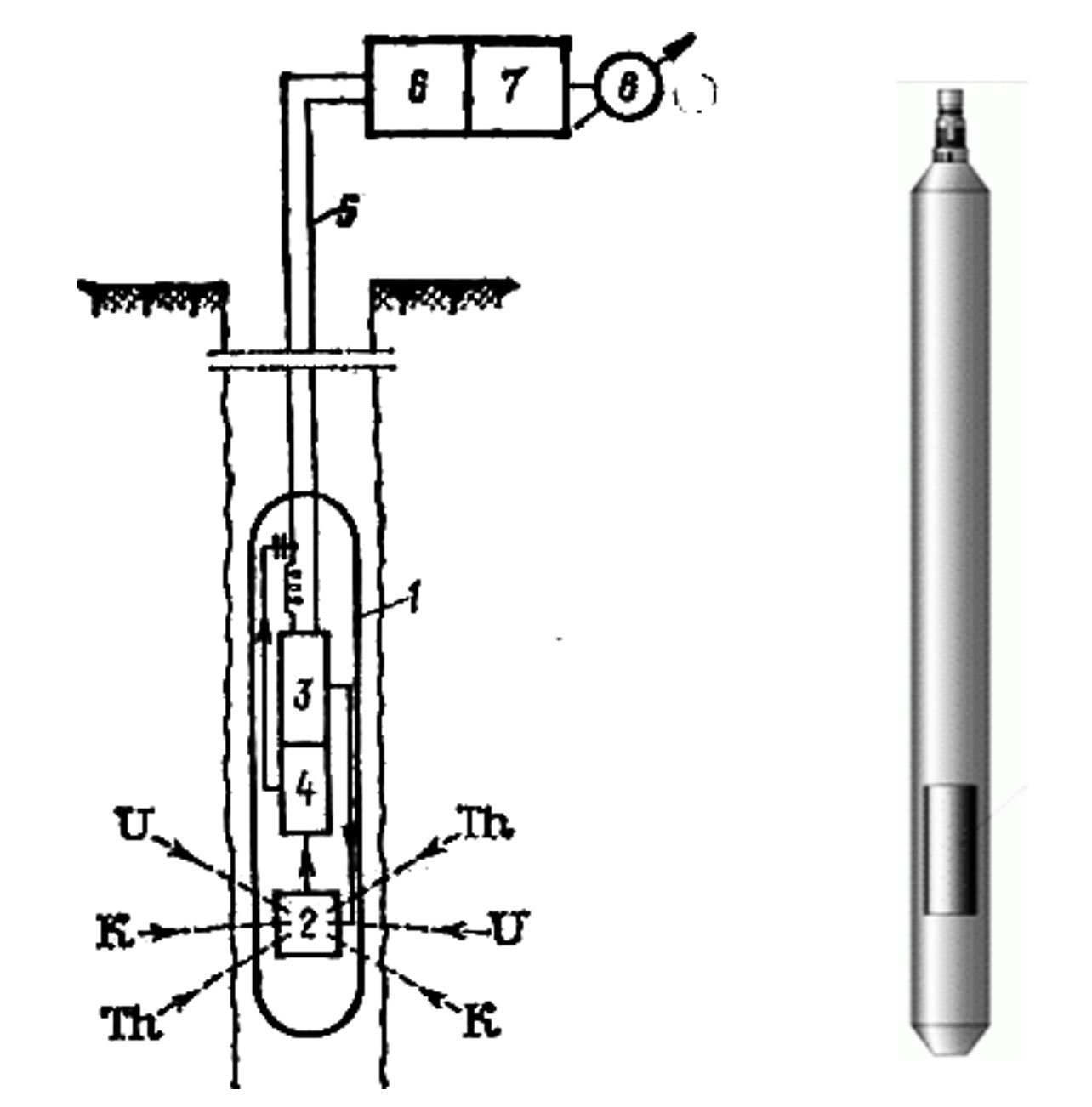

4)

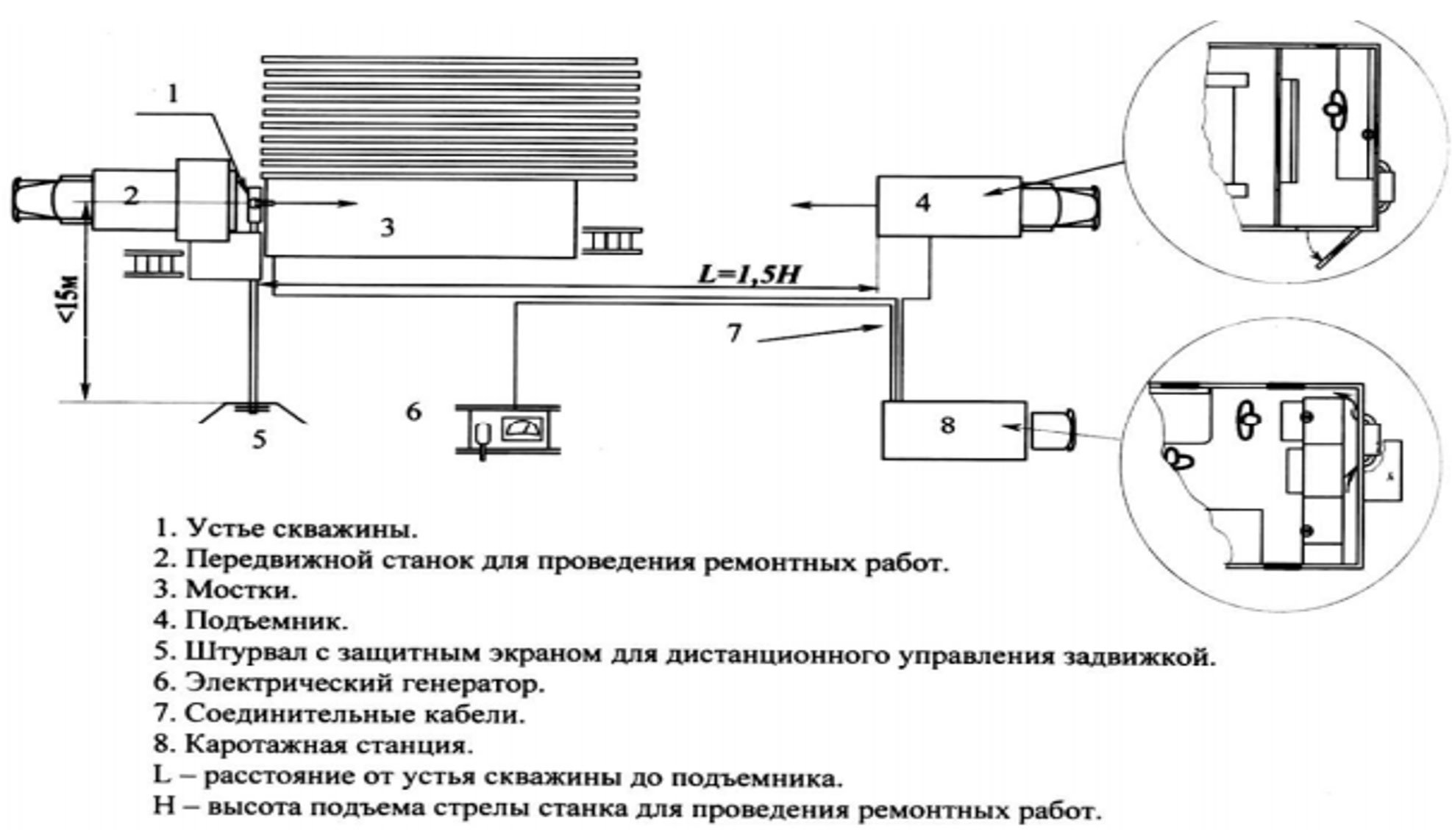

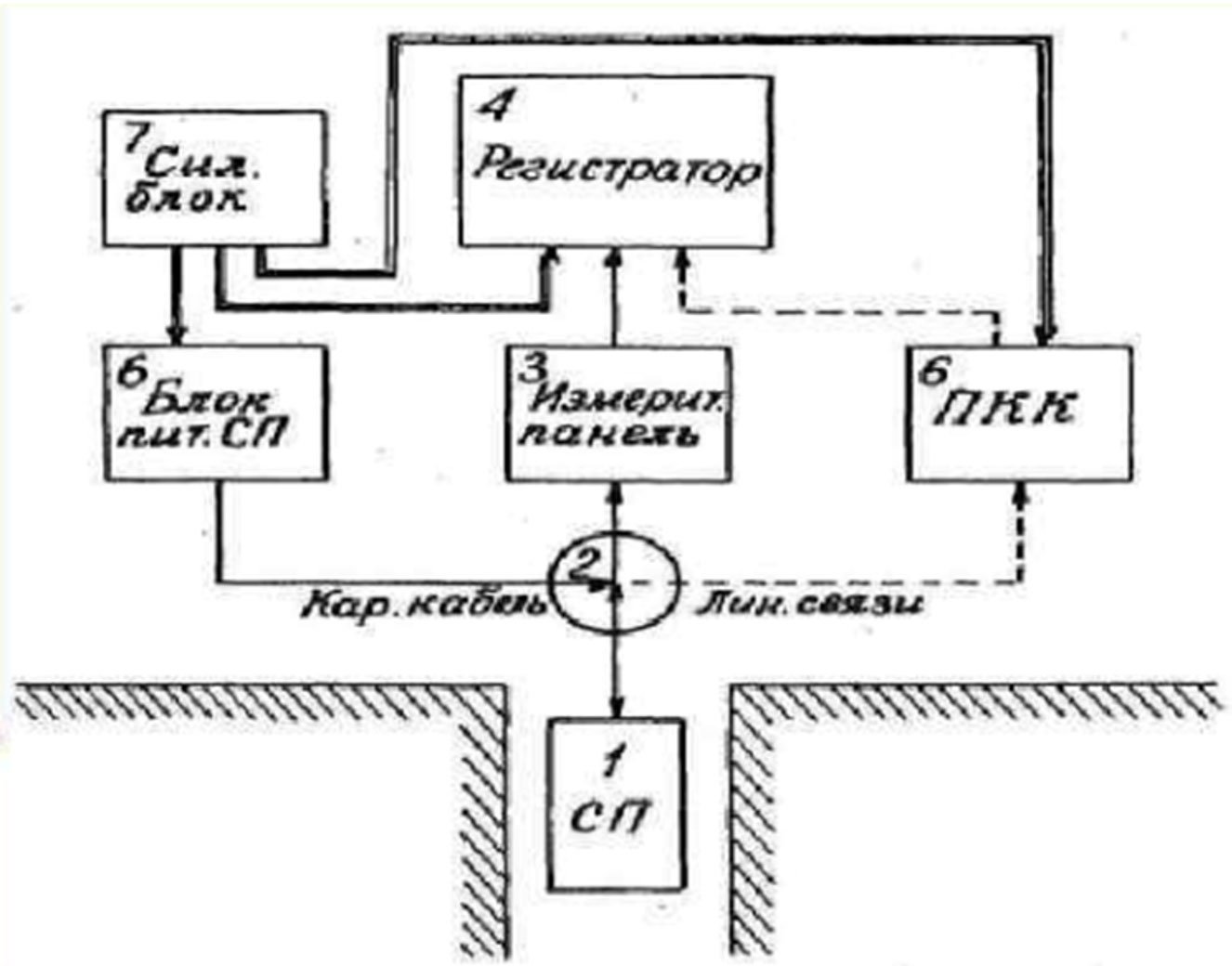

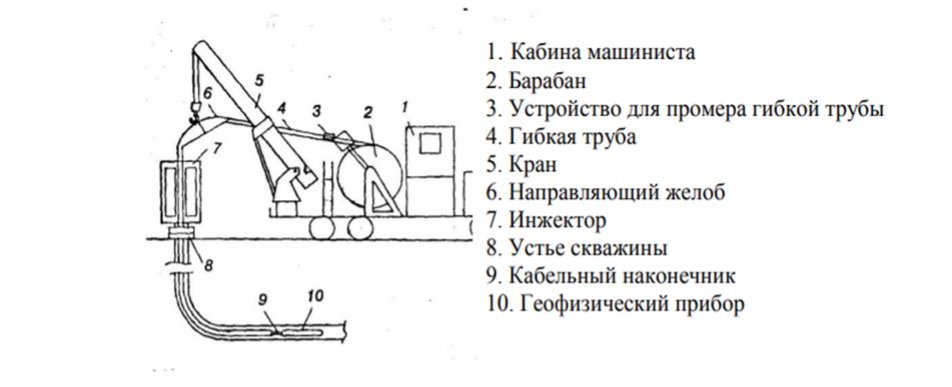

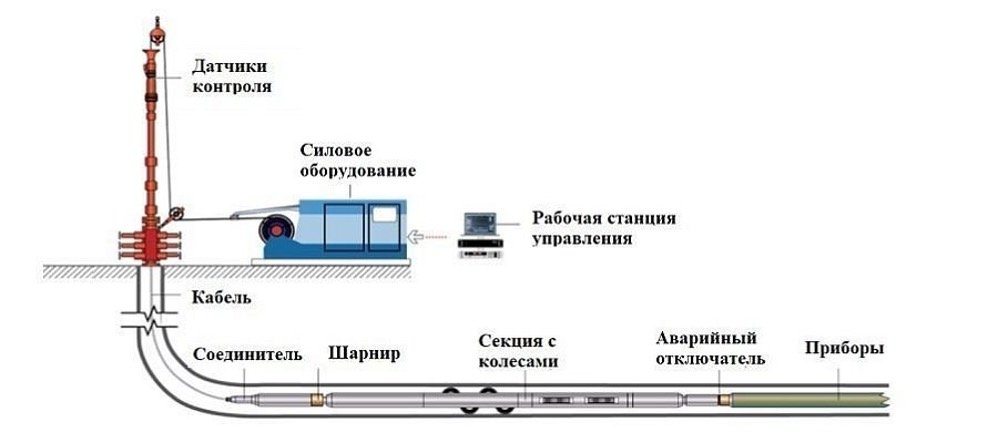

5) Схема расположения механизмов и узлов во время проведения каротажных работ

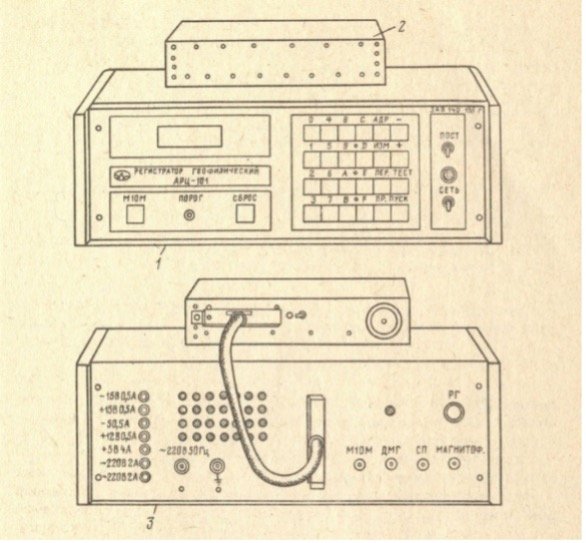

Схема сборки каротажной станции

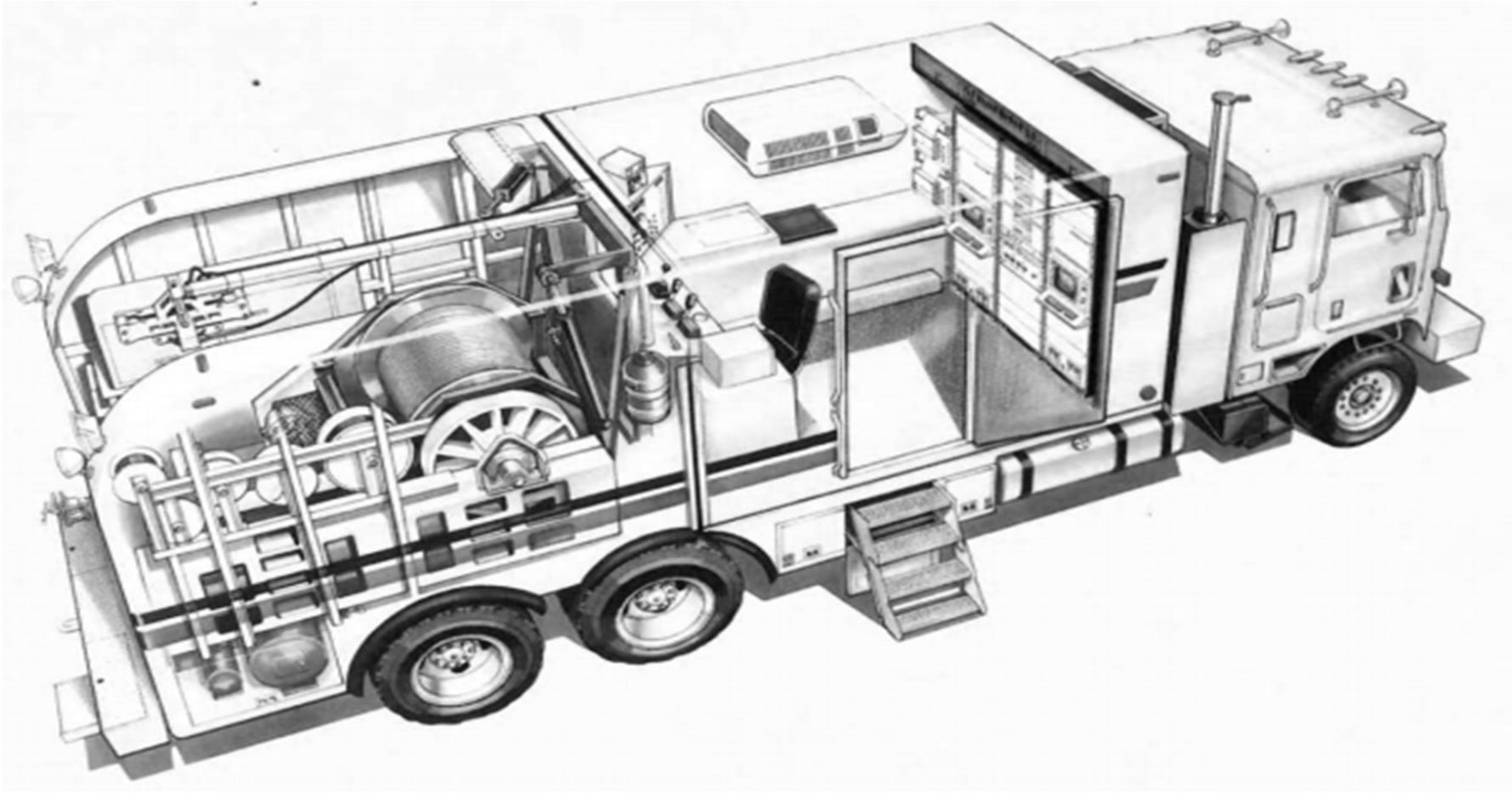

Типовое устройство каротажной станции:

Скважинный прибор (СП) включает в себя первичный преобразователь и некоторые вспомогательные устройства в зависимости от типа и назначения исследований.

Каротажный кабель – линия связи между СП и наземной частью измерительной аппаратуры.

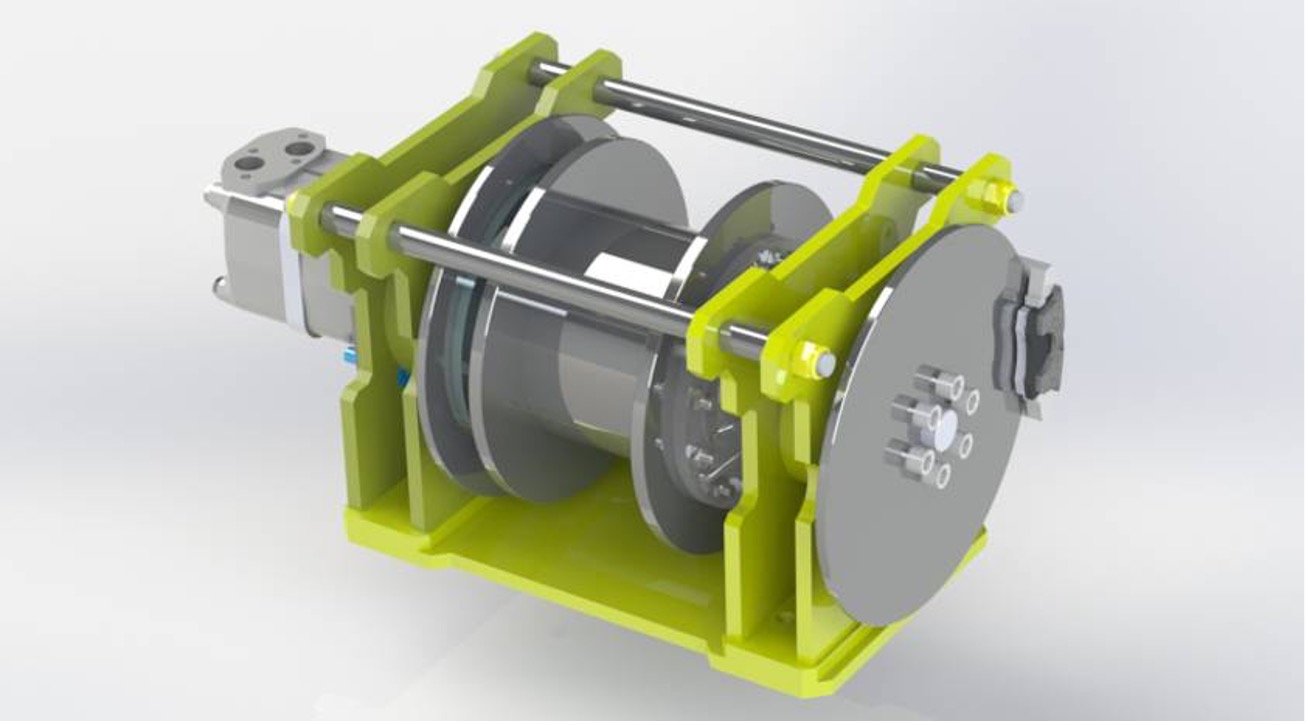

Спуско-подъемное оборудование: (лебедка, бензоэлектрический агрегат, комплект вспомогательных проводов).

Спулер (лапа). Роликовая система с датчиками параметров, служит для укладки кабеля, измеряет скорость, глубину и имеет датчик магнитных меток. бывает разных видов и модификаций. Всю информацию с датчиков выводит на панель машиниста, с пульта машиниста данные передаются на каротажный регистратор.

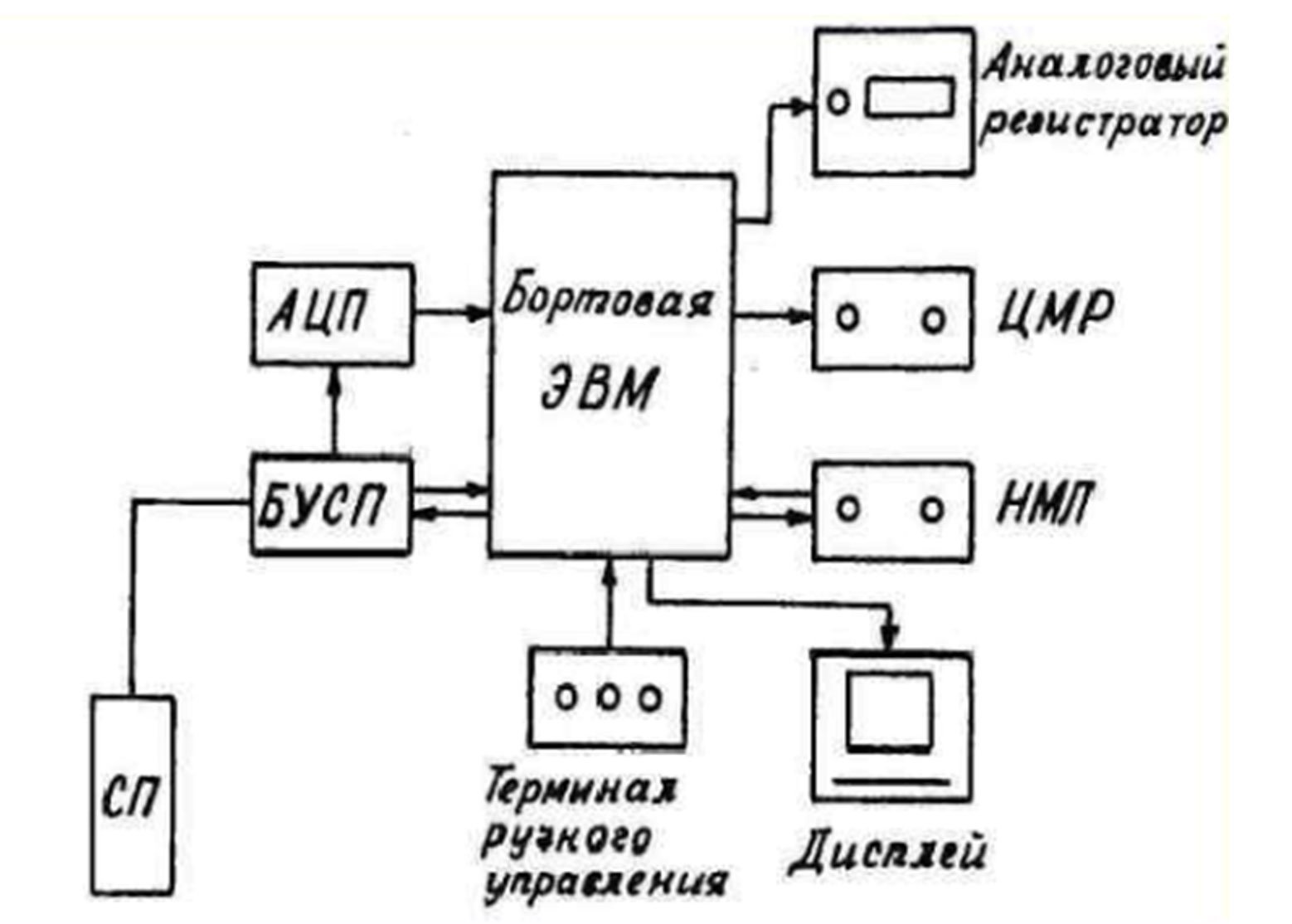

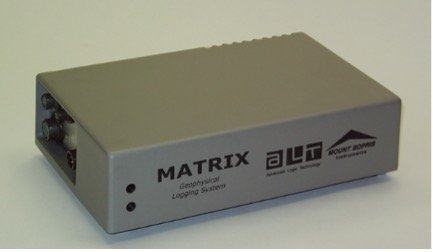

Схема компьютеризированной каротажной станции

Блок геофизический (БГФ-05). Обеспечивает непрерывное декодирование информации от скважинного прибора, работу системы измерения глубины и скорости прибора. Соединяется с внешним компьютером и с другими блоками. В БГФ находится источник управляющих напряжений (ИУН) с выходной мощностью 150Вт.

Блок коммутации (БК-05). Осуществляет необходимые коммутации между тремя жилами кабеля, двумя источниками питания и входами АЦП блока геофизического, а также формирует цифровые последовательности, необходимые для управления скважинными приборами.

Плоттер (ПЛ-05). Обеспечивает представление результатов измерений в виде каротажных диаграмм на термобумаге.

Регистратор обеспечивает запись измеряемых параметров в функции глубины скважины в аналоговой или цифровой форме. ПО каротажного регистратора позволяет редактировать данные для максимального точных проведений геофизических исследований.

Панель машиниста

Обычно унифицированы и без изменений входят в состав различных каротажных станций. Служит для: контроля спуско-подъемных операций, управления лебедкой и управления двигателем.

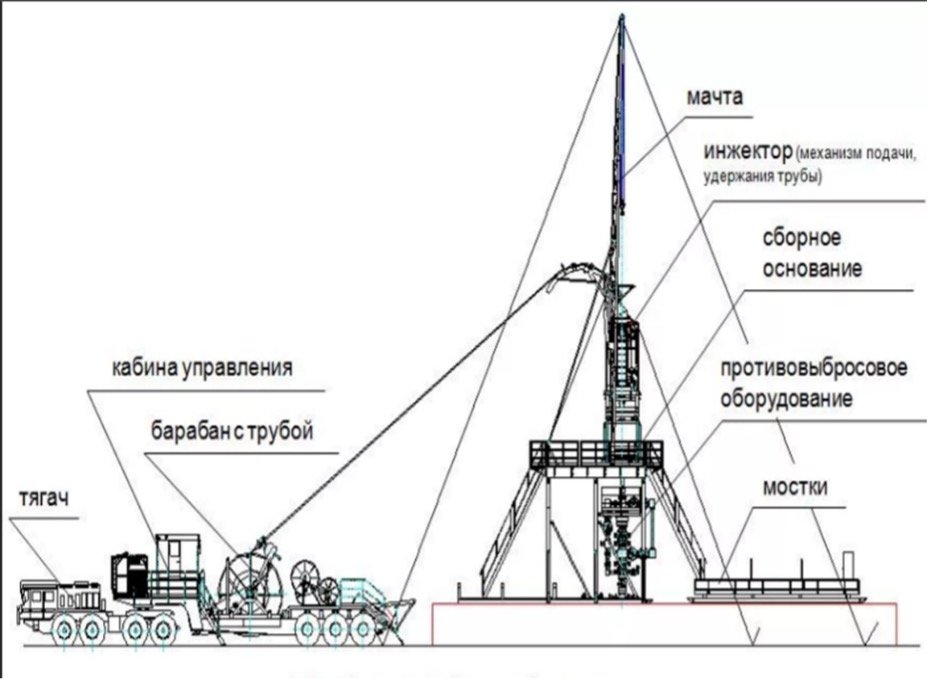

Колтюбинг:

Колтюбинг – самая эффективная технология доставки геофизических приборов с применением гибкой трубы, оборудованной трехжильным геофизическим кабелем, с целью проведения исследований в скважинах с горизонтальным окончанием, в том числе оборудованных компоновкой с изменяющимся внутренним диаметром (хвостовиком с многоступенчатой конструкцией для проведения поинтервального ГРП).

Суть технологии заключается в том, что спускаются гибкие, непрерывные трубы, которые могут изгибаться под землей, работать в боковых

и горизонтальных стволах.

Оборудование для колтюбинга включает не только гибкие металлические трубы на установке, но и различное внутрискважинное и наземное оборудование:

- колтюбинговый агрегат (в т.ч. катушку с трубами, инжекторную головку);

- буровой насос;

- бустерную установку или специальные компрессоры для нагнетания инертного газа;

- технику для нагрева технологической жидкости, генератор инертного газа и разнообразное устьевое оборудование.

В состав дополнительного оборудования могут также входить и забойные двигатели, многочисленные насадки, режущие инструменты, породоразрушающие инструменты, отклонители, пакеры и др. приборы.

Достоинства колтюбинговой установки для проведения гис:

- Снижение временных затрат на проведение исследований и непроизводительных простоев скважины за счёт более высокой скорости доставки геофизических приборов.

- Возможность выполнения каротажа в горизонтальных скважинах, оборудованных компоновкой с изменяющимся внутренним диаметром (хвостовиком с многоступенчатой конструкцией для проведения поинтервального ГРП) за счет безмуфтовой гибкой трубы.

- Более низкая вероятность прихвата в скважине за счёт меньшего диаметра инструмента.

- Более высокая вероятность освобождения геофизического прибора и гибкой трубы за счёт жёсткости самой трубы и более высокой нагрузки на инструмент в случае возникновения осложнений в скважине.

К недостаткам этого способа относят его высокую стоимость. В настоящее время колтюбинговые технологии пользуются спросом при ремонте ГС.

Трактор:

Технология доставки геофизических приборов с помощью скважинного трактора (иногда называют "геофизический трактор") предназначена для эффективного продвижения приборов на забой в сильно наклонных и горизонтальных скважинах, где при обычной доставке за счет тяжести приборы не доходят до нужной глубины.

Ключевые особенности и преимущества технологии доставки на тракторе:

- Скважинный трактор — это специальное силовое устройство (движитель), которое крепится к приборной сборке и обеспечивает её продвижение по наклонным и горизонтальным участкам скважины за счет собственного привода. Это позволяет достичь глубин и зон, недоступных при доставке обычным способом через тяжесть прибора или бурильные трубы.

- Трактор облегчает работу, сокращает время доставки приборов, снижает риски, связанные с проведением работ по подаче геофизического оборудования.

- В сравнении с колтюбинговой технологией (доставка на кабеле при помощи циркуляции), трактор не ограничен максимальной глубиной и позволяет доставлять приборы в сложных геометрических участках ствола, а также является более распространённым и бюджетным способом.

- Для расчёта массы и обеспечения стабильного движения к прибору сверху присоединяют "движитель" — иногда это несколько насосно-компрессорных труб (УБТ) либо гидравлические/механические устройства, которые проталкивают прибор на нужный участок.

- Использование трактора упрощает работу при исследовании боковых, горизонтальных и субгоризонтальных стволов длиной от 1000 до 7000 м и более.

- Технология внедрена и развивается в России и за рубежом, обладает промышленной практичностью и позволяет повысить качество исследований при сложных геофизических условиях.

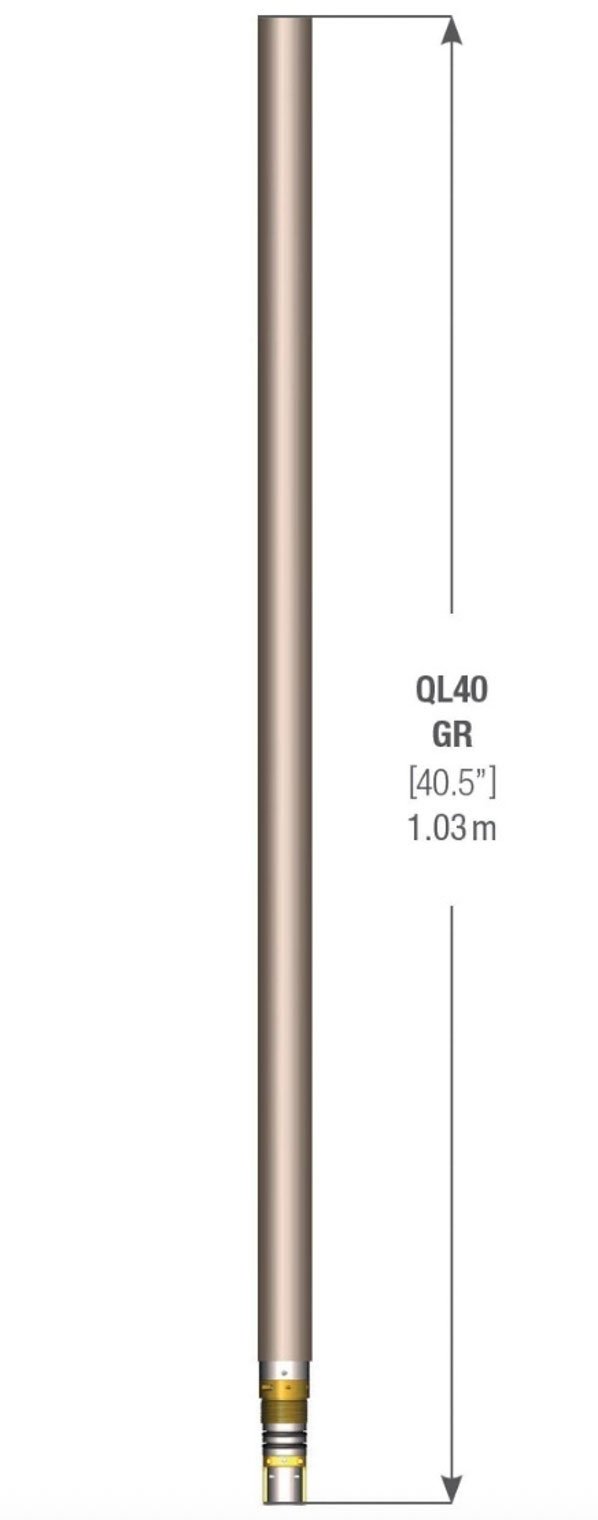

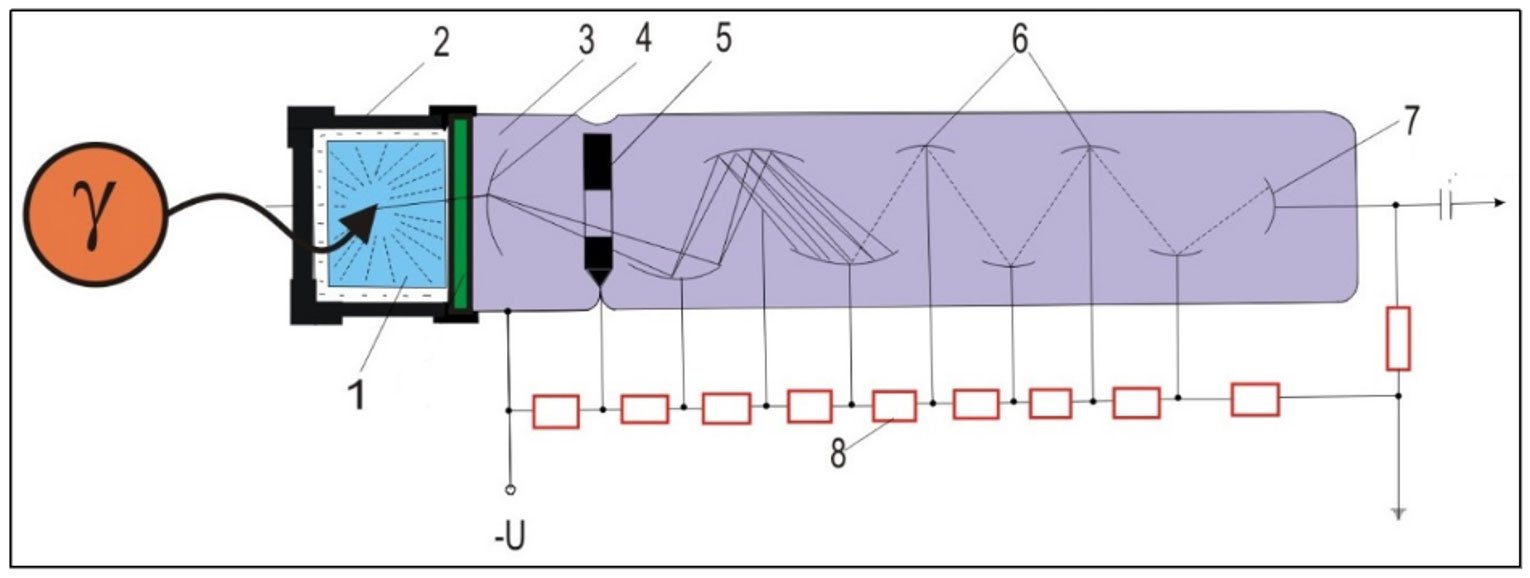

6) Скважинная аппаратура РК состоит из:

- скважинного прибора в металлической гильзе,

- детектора радиоактивного излучения (газоразрядного или сцинтилляционного типа),

- наземного пульта управления и регистрации, соединённого с прибором через каротажный кабель.

Зонд, применяемый для исследования естественной радиоактивности горных пород, включает в себя детектор (датчик) радиоактивного излучения и электронную схему, размещенные внутри металлического кожуха. Под действием гамма-излучения пород в счетчике возникают электрические импульсы, которые усиливаются и по кабелю передаются на поверхность.

В скважинной аппаратуре гамма – каротажа в качестве датчиков могут быть использованы газоразрядные, сцинтилляционные и полупроводниковые счетчики. Сцинтилляционный счетчик имеет два основных элемента: сцинтиллятор и фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), преобразующий слабые вспышки света в сцинтилляторе в электрические импульсы и усиливающий последние в миллионы раз.

Сцинтилляторы работают следующим образом. Гамма-квант, попадая в сцинтиллятор, взаимодействует с его атомами, что приводит к возникновению свободных зарядов (электронов и позитронов). Этим зарядам передается либо вся энергия кванта, либо часть ее. Энергия свободных зарядов расходуется на ионизацию и возбуждение атомов сцинтиллятора.

При переходе из возбужденного состояния в основное атомы сцинтиллятора теряют энергию, полученную при возбуждении, в виде электромагнитных колебаний (световых фотонов) — люминесценции. Образовавшиеся фотоны света разлетаются во все стороны, частично поглощаясь в толще кристалла сцинтиллятора. В связи с этим только часть фотонов попадает на фотоумножитель. Электроны, вылетающие из фотокатода, ускоряются электрическим полем и через диафрагму устремляются на первый электрод (динод) умножителя.

Вследствие вторичной эмиссии каждый упавший электрон выбивает из диода несколько вторичных электронов, число которых зависит от приложенной между электродами разности потенциалов. Эти электроны, находясь в поле притяжения второго динода, также ускоряются и вызывают вторичную электронную эмиссию на следующем диноде. Таким образом, происходит скачкообразное увеличение числа электронов на каждом диноде фотоэлектрического умножителя. Последним электродом в этой цепи служит анод. Число динодов определяет полное усиление электронов фотоумножителя и у современных фотоумножителей колеблется от 8 до 14.

7) Гамма-каротажные зонды имеют длину от примерно 28 см до 120 см и более, радиус исследования — от 10 до 40 см в зависимости от метода и условий, а разрешающая способность варьируется в зависимости от длины зонда и мощности источника, обеспечивая детальное литологическое и стратиграфическое исследование пород в скважине

8)

Ограничение | Описание | Методы устранения |

|---|---|---|

| Невозможность точного позиционирования относительно границ продуктивного пласта | Гамма-каротаж регистрирует фоновое гамма-излучение пород, поэтому можно лишь приблизительно судить о приближении к границам пласта, но не контролировать точное положение инструмента | Использование комплексных геофизических исследований — совместный анализ с другими методами (нейтронный, плотностной каротаж) для уточнения границ и литологии |

| Влияние условий скважины (диаметр, обсадная колонна, буровой раствор, цемент) | Поглощение и усиление гамма-излучения колонной, раствором и цементом искажают показания, вызывая смещения кривых | Введение поправочных коэффициентов с учетом параметров скважины, калибровка приборов, стандартизация условий измерений |

| Статистические флуктуации и неоднородность пород | Изменения интенсивности излучения не всегда связаны с литологией, а могут быть вызваны статистическими ошибками и неоднородностью породы | Применение спектрометрического гамма-каротажа для выделения источников излучения, улучшение обработки данных и фильтрация шумов |

| Ограниченный радиус исследования (~30 см) | Гамма-излучение не проникает глубоко, что ограничивает изучение более удаленных от скважины участков | Использование дополнительных методов с большей глубиной исследования (например, нейтронный каротаж), а также увеличение длины зонда для повышения информативности |

| Повышенная чувствительность к малым концентрациям радиоактивных элементов | Даже небольшое содержание радиоактивных металлов может давать высокие значения, что усложняет литологическую интерпретацию | Совмещение с другими методами каротажа и спектральным анализом для уточнения состава пород и выделения глинистых минералов |