- Дать понятие метода

- Решаемые задачи

- Как работает метод

- Схема измерения

- Оборудование

- Строение зонда

- Дополнительные характеристики

- Ограничения метода

1) Метод МКЗ – это метод, который заключается в детальном исследовании кажущегося сопротивления прискважинной части разреза зондами очень малой длины — микроградиент – зондом (МГЗ) и микропотенциал – зондом (МПЗ).

2) Задачи:

- Определение УЭС промывочной жидкости.

- Расчленение разреза на проницаемые и непроницаемые пласты.

- Определение электрического сопротивления исследуемой среды в диапазоне до 200 Ом•м

- Выделение коллекторов.

- Определение эффективной толщины пластов.

- Определение удельного электрического сопротивления промытой зоны.

- Расчленение разреза с высокой точностью.

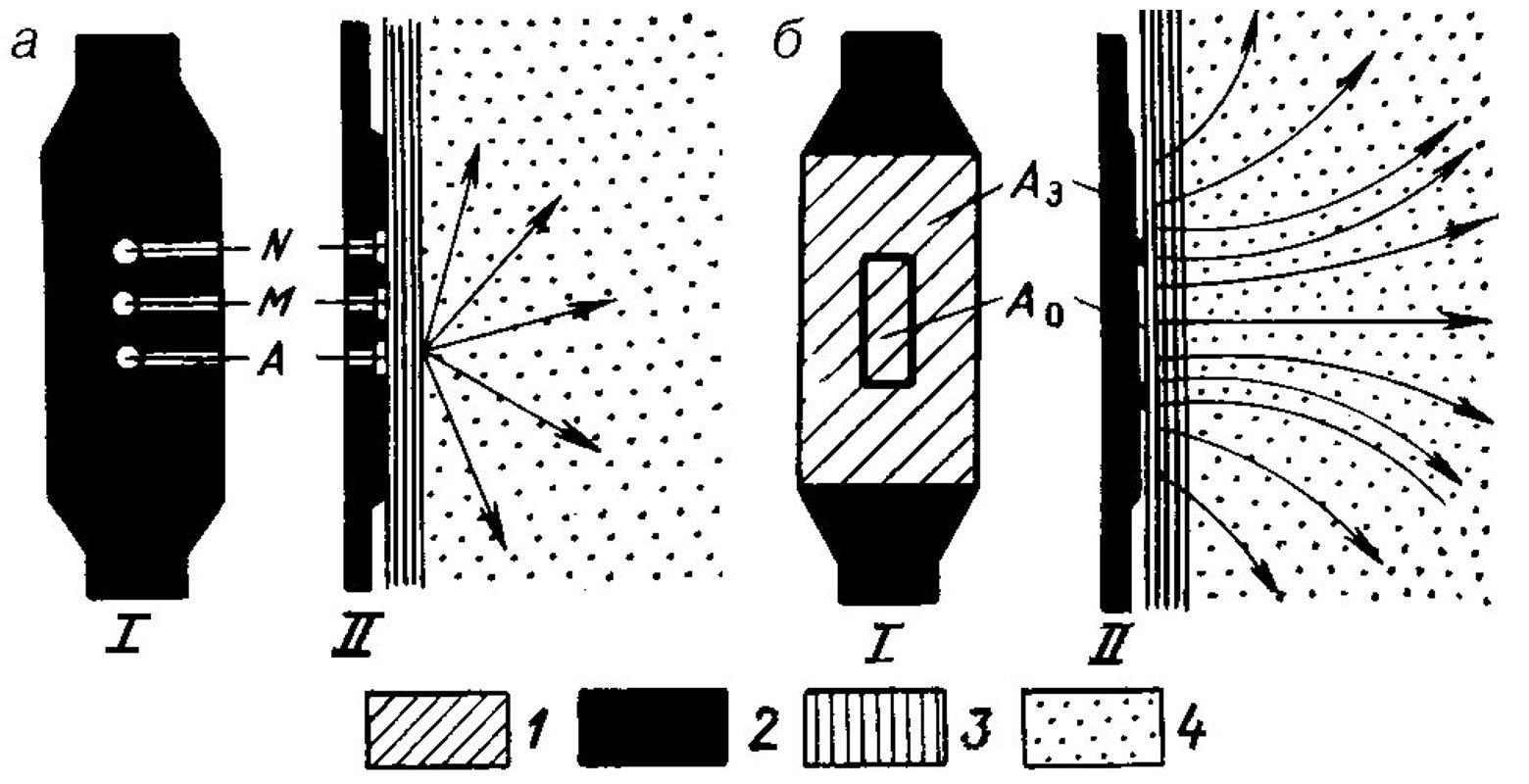

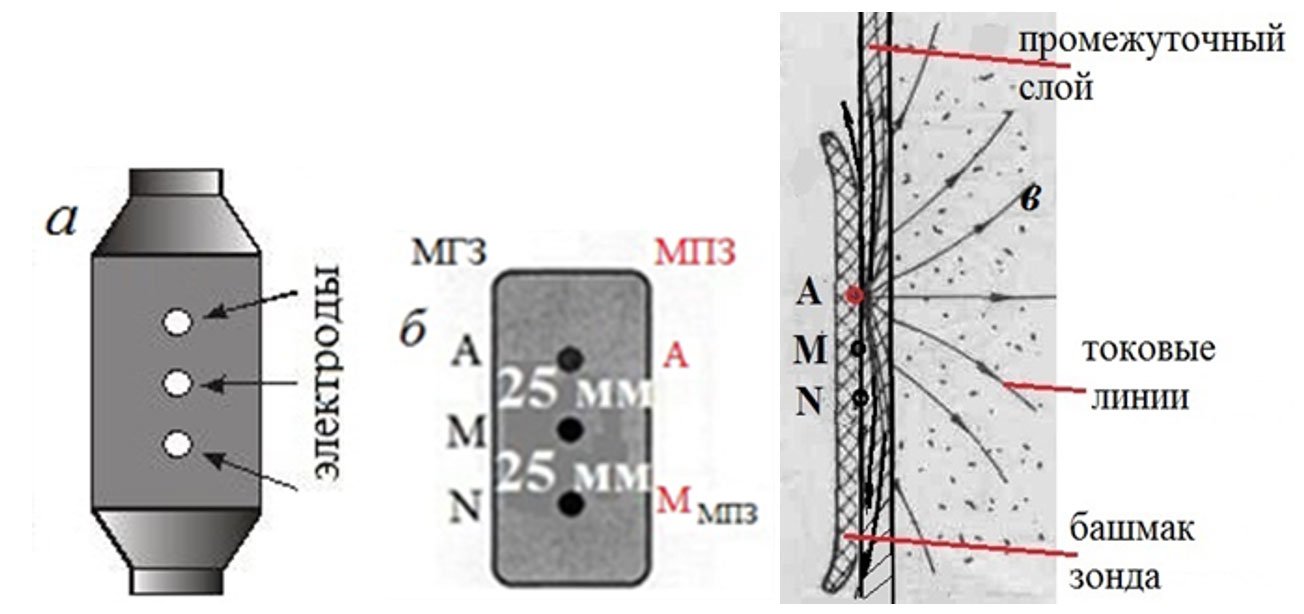

3) Метод микрозондирования обычными зондами (МКЗ) заключается в детальном исследовании кажущегося сопротивления прискважинной части разреза скважины обычными зондами очень малой длины. Применяют микропотенциал - зонд (МПЗ) А0.5M и микроградиент -зонд (МГЗ) А0.025М0.025N.

Электроды зондов, включенные в одну электрическую цепь (токовую или измерительную), называются парными. Электроды, включённые в разные электрические цепи, называются непарными.

В зависимости от соотношения расстояний между электродами зонды бывают двух типов: потенциал - зонды и градиент - зонды. Зонд, у которого расстояние между парными электродами во много раз больше расстояния между непарными электродами называется потенциал - зондом. Зонд, у которого расстояние между парными электродами во много раз меньше расстояния между непарными электродами, называется градиент - зондом.

Расстояние между сближенными непарными электродами потенциал – зонда является его размером или длиной и обозначается L или LП. Длина потенциал - зонда определяет его радиус исследования и общий вид кривой кажущегося сопротивления. Радиус исследования потенциал – зонда равен удвоенной его длине. Точка записи у потенциал - зонда условно расположена посередине между непарными электродами и обозначается буквой О.

Расстояние между серединой сближенных парных электродов и непарным электродом градиент – зонда является его размером или длиной и обозначается L или LГ. Длина градиент - зонда определяет его радиус исследования и общий вид кривой кажущегося сопротивления в пластах разной толщины. Радиус исследования градиент – зонда равен его длине. Точка записи градиент - зонда расположена посередине между парными электродами и обозначается буквой О.

Коэффициенты микрозондов определяются экспериментальным путем. Кажущееся сопротивление ρк определяется по формуле: ρк= К×ΔU/I, где К – коэффициент зонда, I – сила тока, ΔU – разность потенциалов между измерительными электродами.

Коэффициент К в формуле выше для потенциал – зонда вычисляется по выражению:

К = 4π×Lп,

Коэффициент К для градиент – зонда в формуле вычисляется по выражению:

К = (4π×а× в)/с,

где а и в соответственно расстояния от парных электродов до непарного электрода, с – расстояние между сближенными парными электродами.

Кривые КС обычных микрозондов в нефтяных и газовых скважинах регистрируются в интервале проведения БКЗ в масштабе глубин 1:200. Масштаб кривых 2.5 Омм/см. Скорость регистрации микрозондами зависит от степени дифференциации разреза по удельному электрическому сопротивлению и обычно не превышает 1500 —2000 м/ч [1-3, 6].

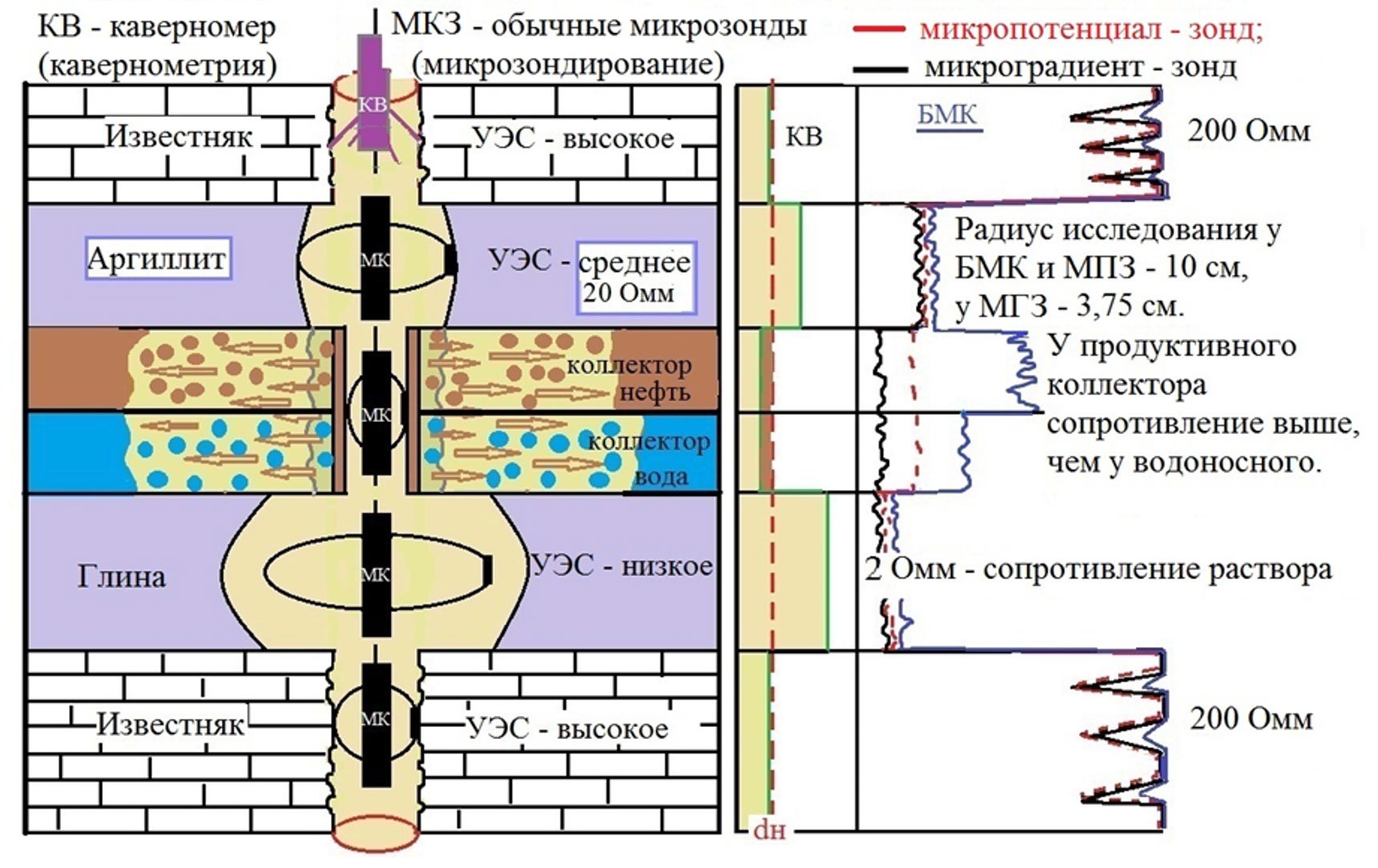

Кривые МГЗ и МПЗ записываются одновременно и вместе называются микрозонды (МКЗ). Границы между породами разной литологии отбиваются на МКЗ по резкому подъёму кривых.

На кривых МГЗ и МПЗ:

- плотные пласты и глины отмечаются примерно равными показаниями, но против плотных пород показания высокие, а против глин - невысокие;

- коллекторы отмечаются невысокими показаниями, но неравными; показания МГЗ меньше показаний МПЗ, т.е. против коллекторов наблюдается «положительное приращение на кривых МКЗ».

В основном, МКЗ используются для литологического расчленения разреза, выделения коллекторов.

У микрозондов могут быть расхождения в показаниях по нескольким причинам, связанным с особенностями интерпретации измеряемых величин и влиянием условий работ:

- Глинистая корка — слой глины или аргиллита на стенках скважины, имеющий низкую проницаемость и высокую удельную электропроводность, создает дополнительное сопротивление и искажает распределение электрического поля. Это ведет к завышению или занижению показаний зондов, особенно при отсутствии фокусировки тока.

- Промытая зона — участок вокруг скважины, где промывочная жидкость вытеснила пластовую, изменяя свойства горных пород и электропроводность. Фильтрат проникает в породу, меняет её электрофизические характеристики, что приводит к смещению измеренных сопротивлений от истинных значений пласта.

- Фильтрат жидкости — промывочная жидкость с высокой электропроводностью, проникая в зону кровли и подошвы пласта, резко меняет распределение токов и потенциалов, что искажает измерения; это особенно заметно для микрозондов, которые чувствительны к состоянию близлежащего пространства.

- Разная глубина проникновения зондов — микрозонды фиксируют параметры в очень тонком прилегающем к стенке скважины слое, при этом показатели могут существенно отличаться в зависимости от длины зонда и расстояния между электродами (фокусировка тока). Низкая фокусировка приводит к влиянию окружающих слоев, в том числе глинистой корки и промытой зоны.

- Изменения физико-химических свойств породы — взаимодействие ионов, изменение диффузионных процессов в глинах и порах пород также влияют на показания, что объясняет отклонения в параметрах, особенно при высокодисперсных глинах.

- Инструментальные и технические причины — различия в калибровке зондов, смещение кабеля, разное давление прижима зонда к стенке скважины, качественная и количественная структура электродной системы прибора также влияют на точность и сопоставимость данных

В результате этих влияний показания МГЗ и МПЗ отличаются от истинного УЭС породы и поэтому, чаще всего, МКЗ непригодны для количественной интерпретации. Поэтому по данным микрозондов трудно получить представление о характере насыщения коллектора (нефтью, газом или водой).

Микрозонды в кавернах работают по принципу резистивиметрии, потому что в условиях каверны, где стенки скважины деформированы и увеличен диаметр, электродный контакт микрозонда с породой становится неплотным. В этом случае токи, проходя от электродов, распространяются не только через породу, но и через промывочную жидкость, заполняющую каверну, искажающую измеренное сопротивление.

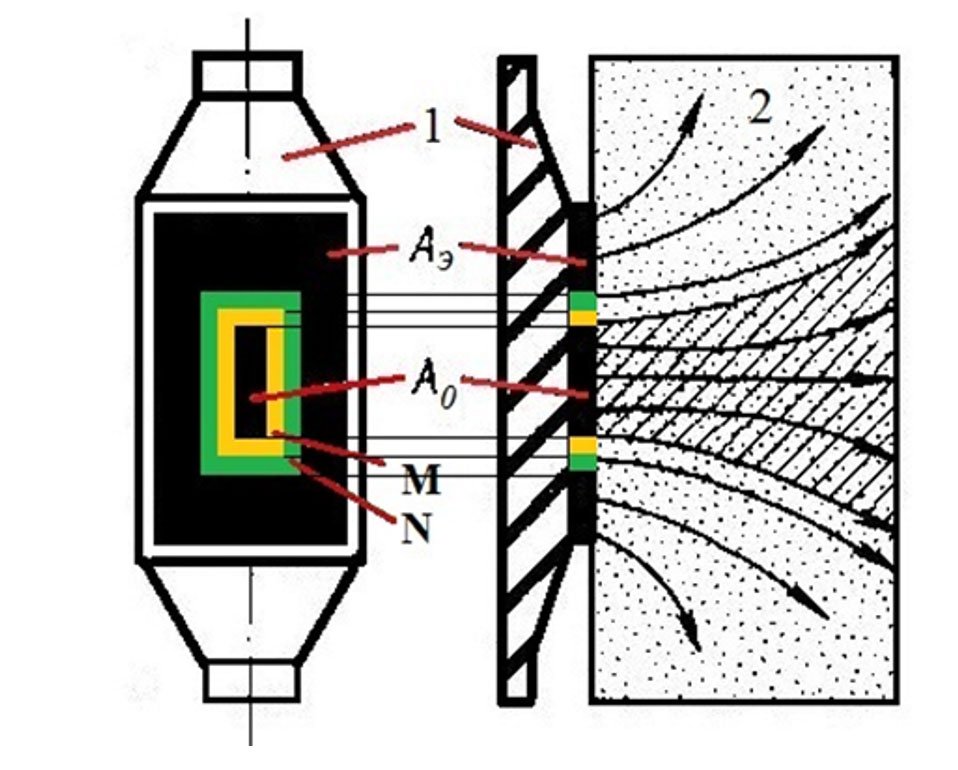

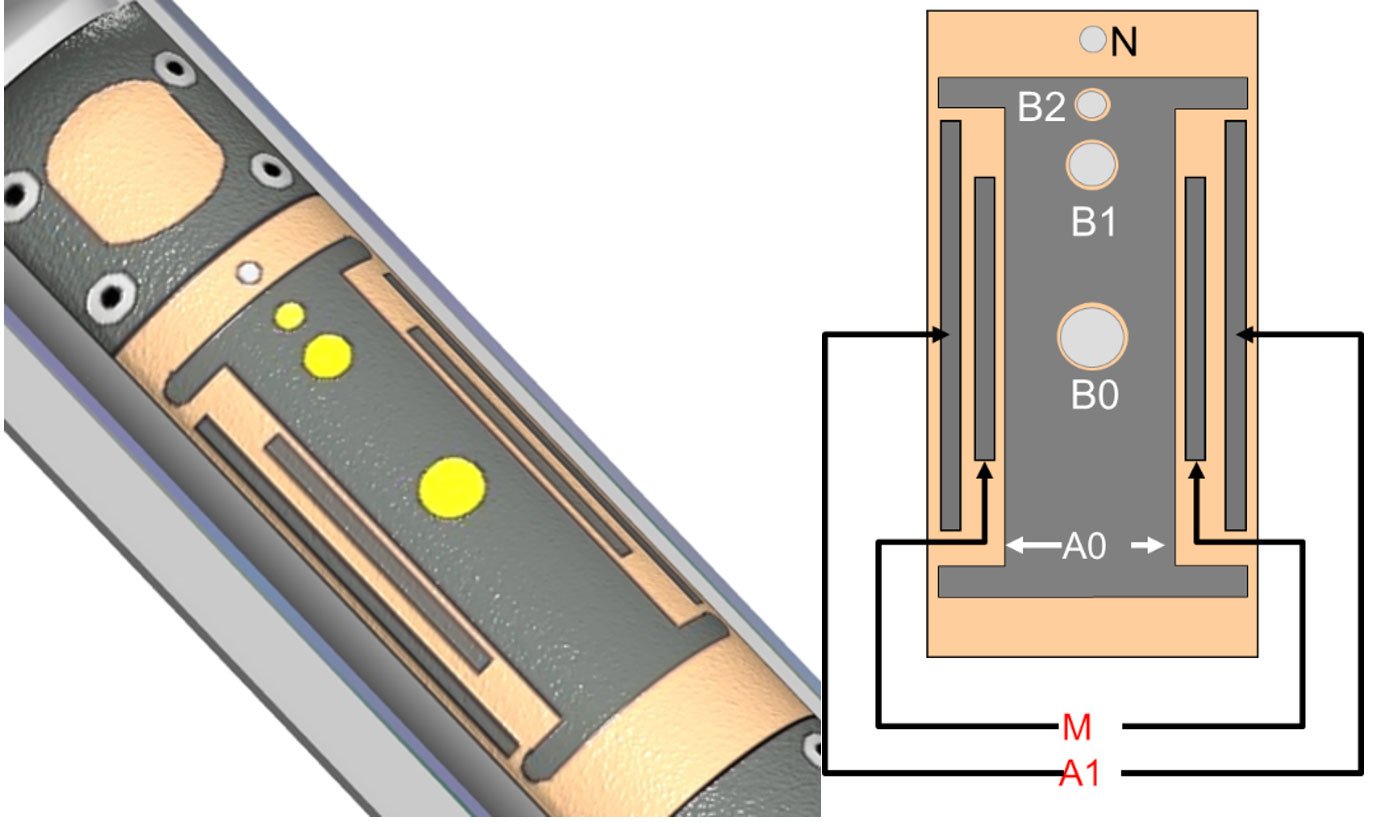

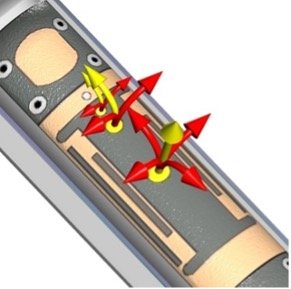

В случае заполнения скважины соленой промывочной жидкостью кривые КС обычных микрозондов не могут быть использованы и для качественной интерпретации, так как диаграммы микроградиент – зонда и микропотенциал – зонда слабо дифференцируют разрез. В связи с этим разработаны другие виды микрозондов — микроэкранированные зонды с автоматической фокусировкой тока. Исследования, которые проводятся микроэкранированными зондами с автоматической фокусировкой тока, называют микробоковым каротажем или боковым микрокаротажем (БМК).

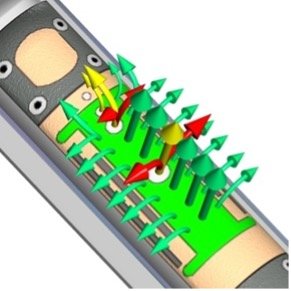

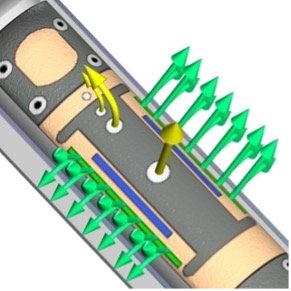

В БМК центральный электрод А0 является основным и через него пропускают ток постоянной силы. Через экранный электрод пропускают ток той же полярности, что и в центральном электроде, но сила его регулируется так, чтобы разность потенциалов между электродами M и N была равна нулю. Кажущиеся УЭС получают в результате измерения потенциала одного из электродов M или N относительно удалённого электрода N1 на кабеле.

Малые расстояния между соседними электродами (1.25-2.5 см) обеспечивают малую глубину исследования. Однако наличие экранного электрода Аэ обуславливает распространение тока из электрода А0 по пласту вблизи скважины пучком, практически перпендикулярным к стенке скважины. Этим заметно уменьшается влияние глинистой корки и плёнки бурового раствора между башмаком и стенкой скважины.

В методе микробокового каротажа, измеряемое сопротивление породы, принято называть эффективным сопротивлением. Кривые БМК симметричны относительно середин пластов. Границы пластов отбиваются по резкому подъёму кривых. Интерпретация БМК заключается в детальном расчленении разреза, точной отбивке границ пластов, определении удельного сопротивления промытой части пласта ρпп. На кривой БМК против плотных пород показания высокие, против глин – пониженные, против коллекторов – средние.

4)

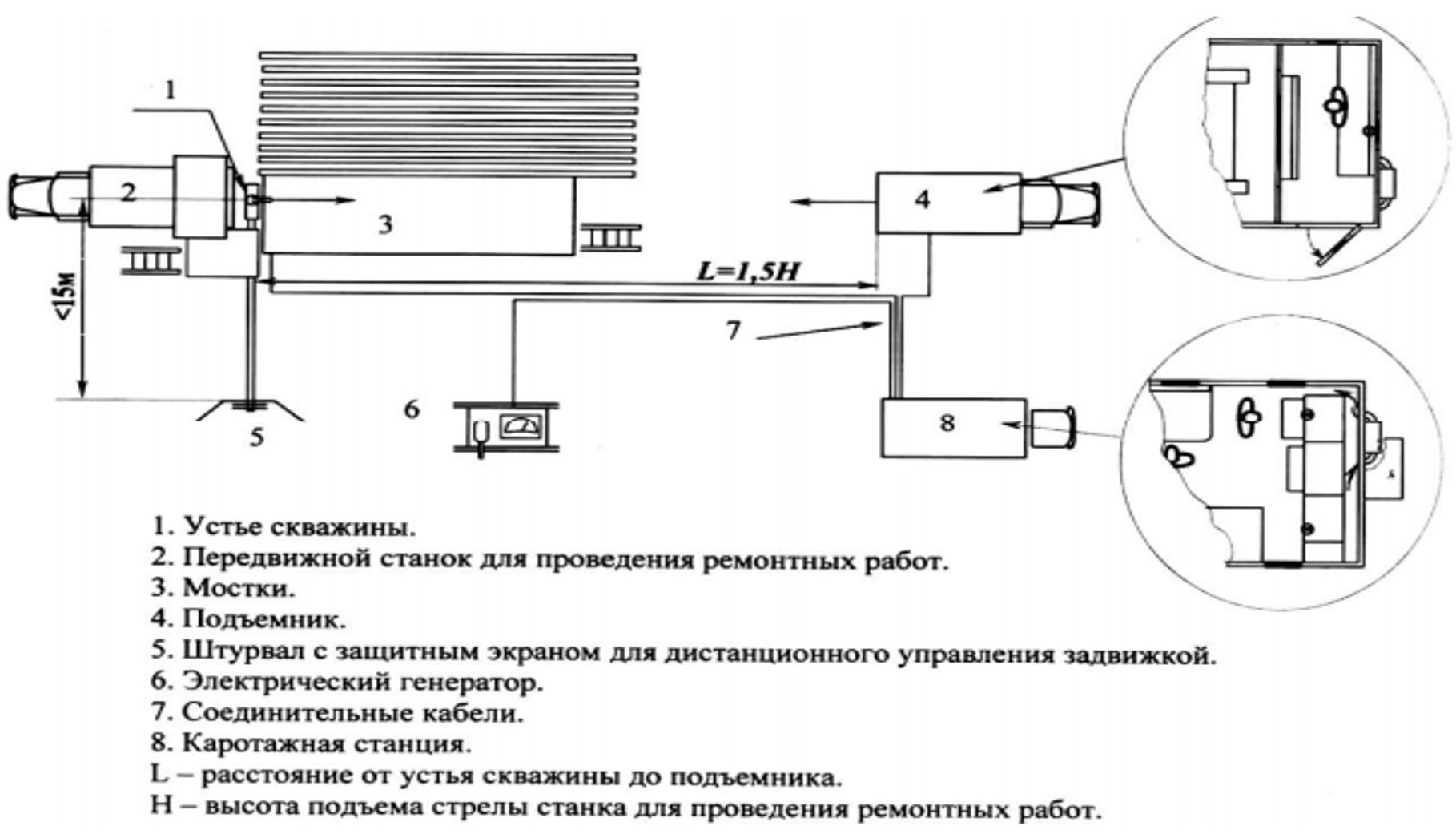

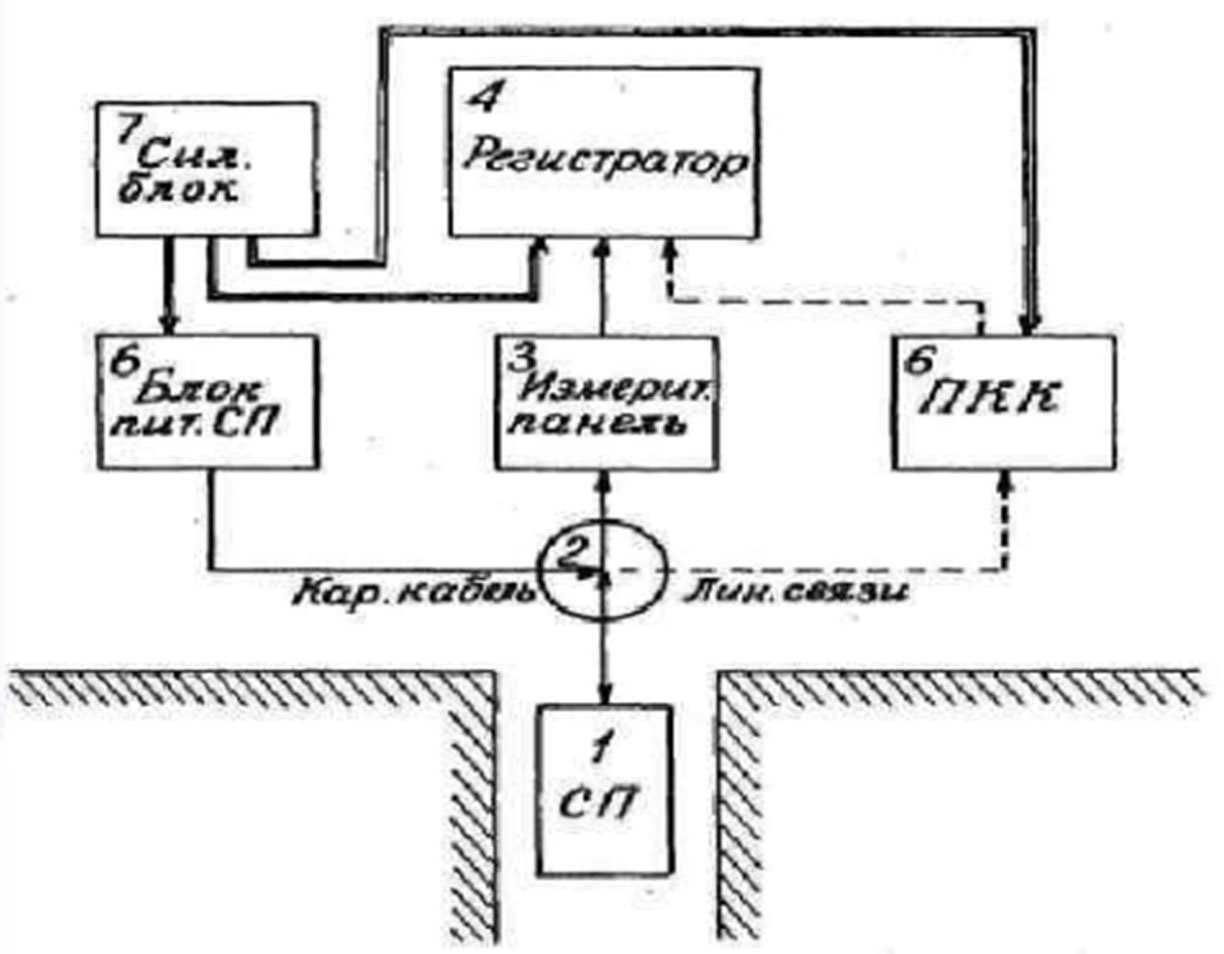

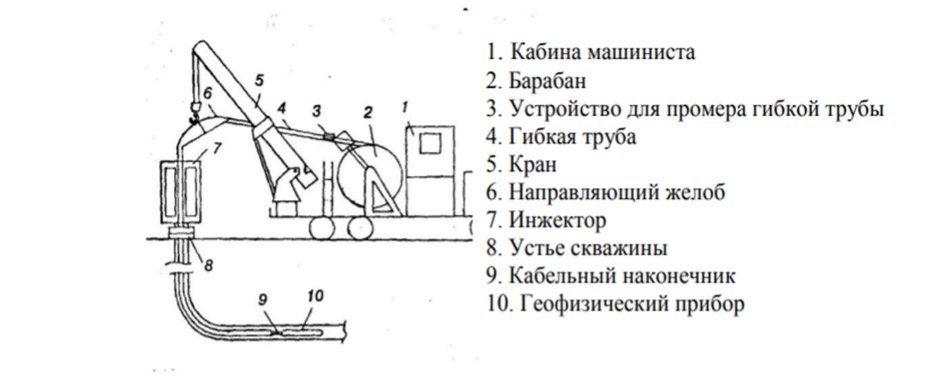

5) Схема расположения механизмов и узлов во время проведения каротажных работ

Схема сборки каротажной станции

Типовое устройство каротажной станции:

Скважинный прибор (СП) включает в себя первичный преобразователь и некоторые вспомогательные устройства в зависимости от типа и назначения исследований.

Каротажный кабель – линия связи между СП и наземной частью измерительной аппаратуры.

Спуско-подъемное оборудование: (лебедка, бензоэлектрический агрегат, комплект вспомогательных проводов).

Спулер (лапа). Роликовая система с датчиками параметров, служит для укладки кабеля, измеряет скорость, глубину и имеет датчик магнитных меток. бывает разных видов и модификаций. Всю информацию с датчиков выводит на панель машиниста, с пульта машиниста данные передаются на каротажный регистратор.

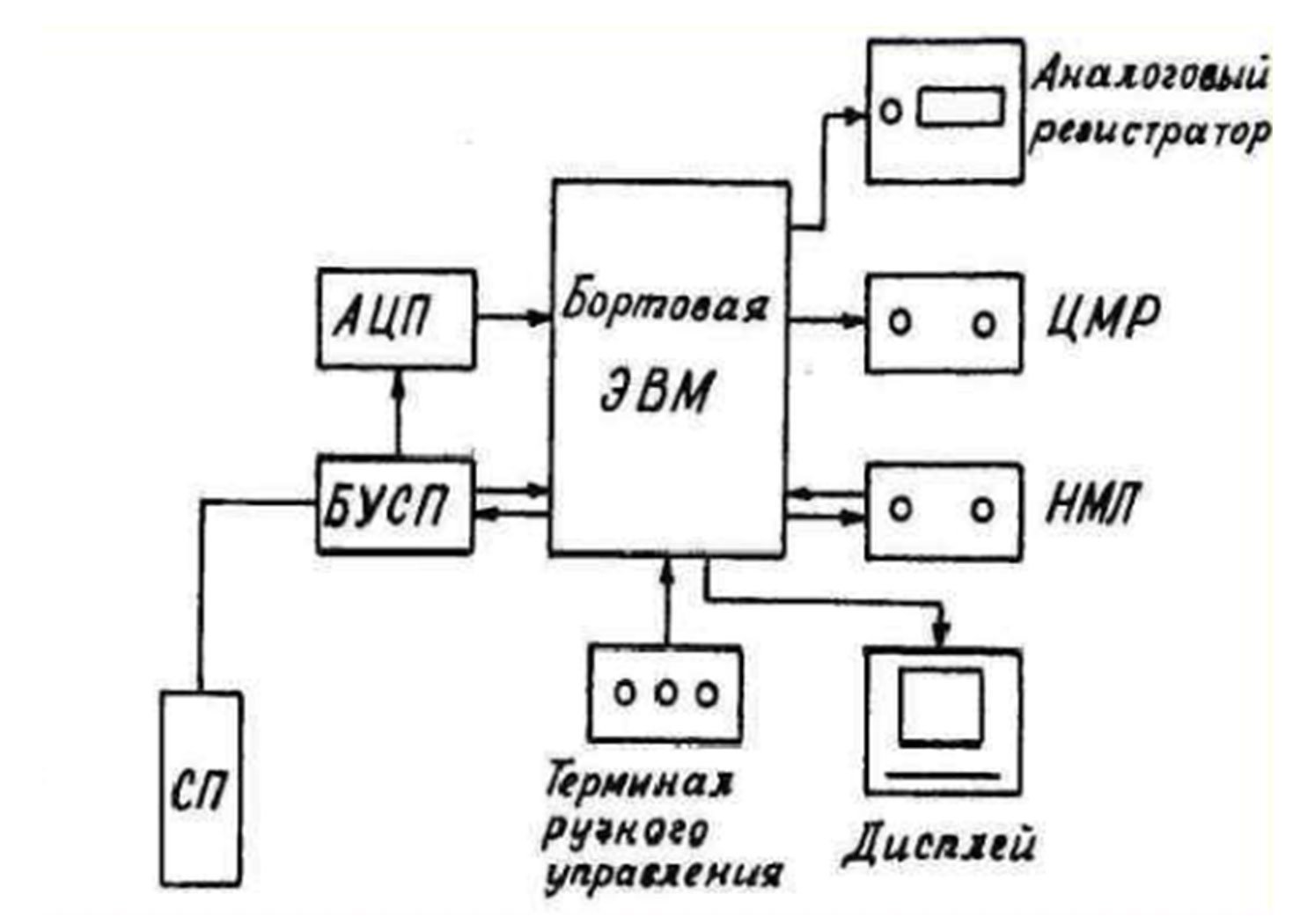

Схема компьютеризированной каротажной станции

Блок геофизический (БГФ-05). Обеспечивает непрерывное декодирование информации от скважинного прибора, работу системы измерения глубины и скорости прибора. Соединяется с внешним компьютером и с другими блоками. В БГФ находится источник управляющих напряжений (ИУН) с выходной мощностью 150Вт.

Блок коммутации (БК-05). Осуществляет необходимые коммутации между тремя жилами кабеля, двумя источниками питания и входами АЦП блока геофизического, а также формирует цифровые последовательности, необходимые для управления скважинными приборами.

Плоттер (ПЛ-05). Обеспечивает представление результатов измерений в виде каротажных диаграмм на термобумаге.

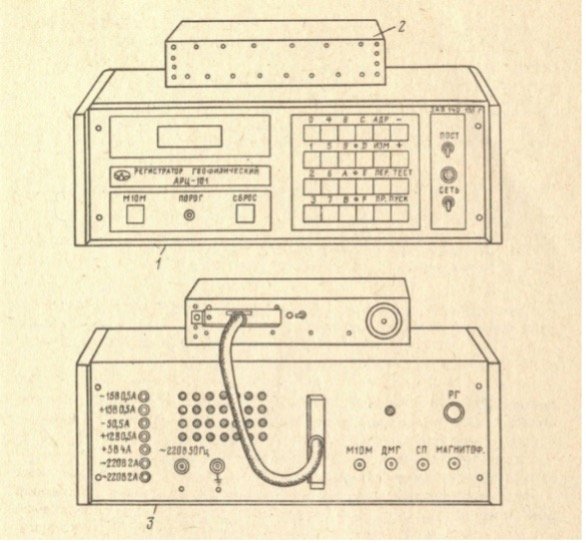

Регистратор обеспечивает запись измеряемых параметров в функции глубины скважины в аналоговой или цифровой форме. ПО каротажного регистратора позволяет редактировать данные для максимального точных проведений геофизических исследований.

Панель машиниста

Обычно унифицированы и без изменений входят в состав различных каротажных станций. Служит для: контроля спуско-подъемных операций, управления лебедкой и управления двигателем.

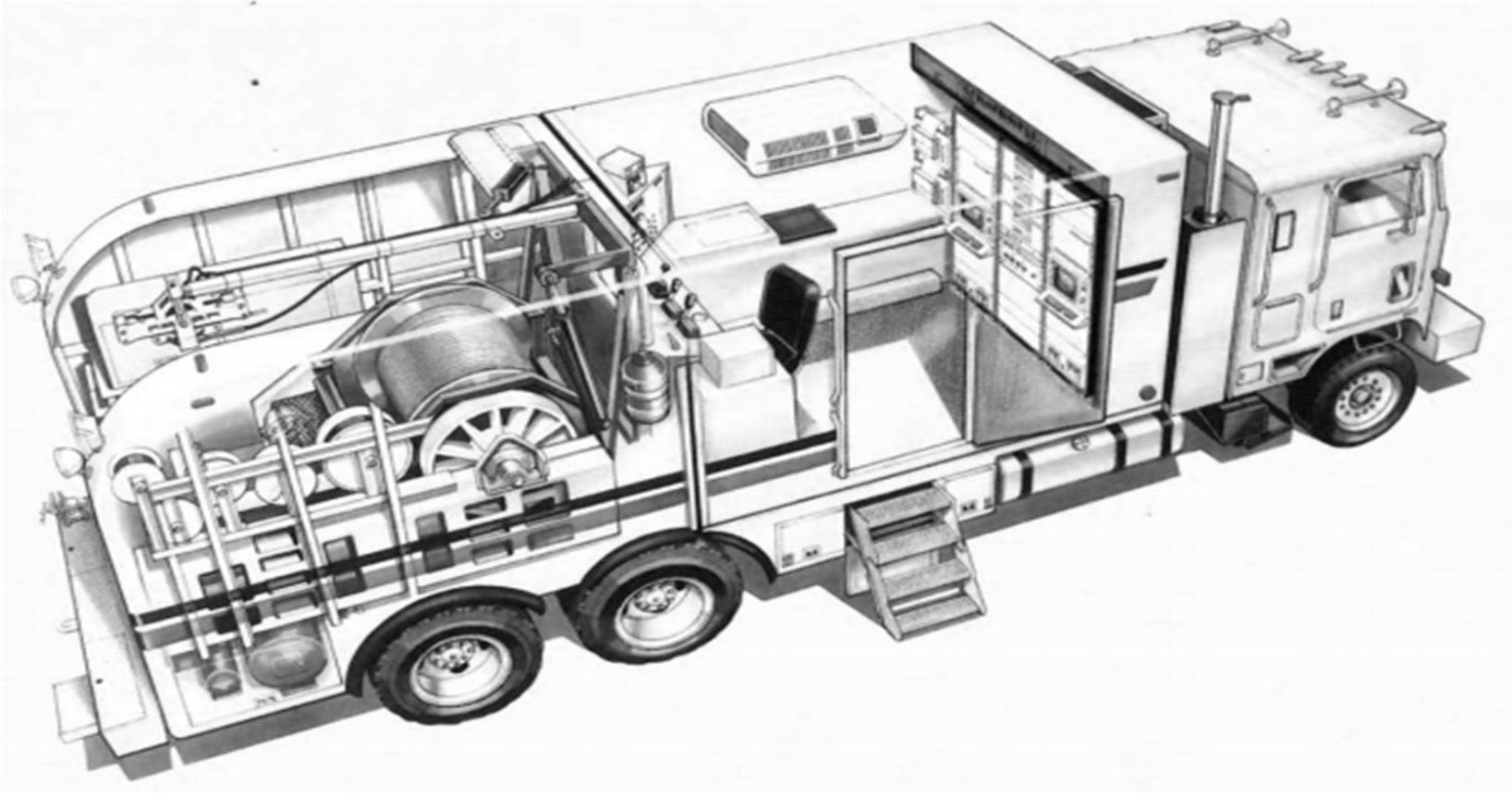

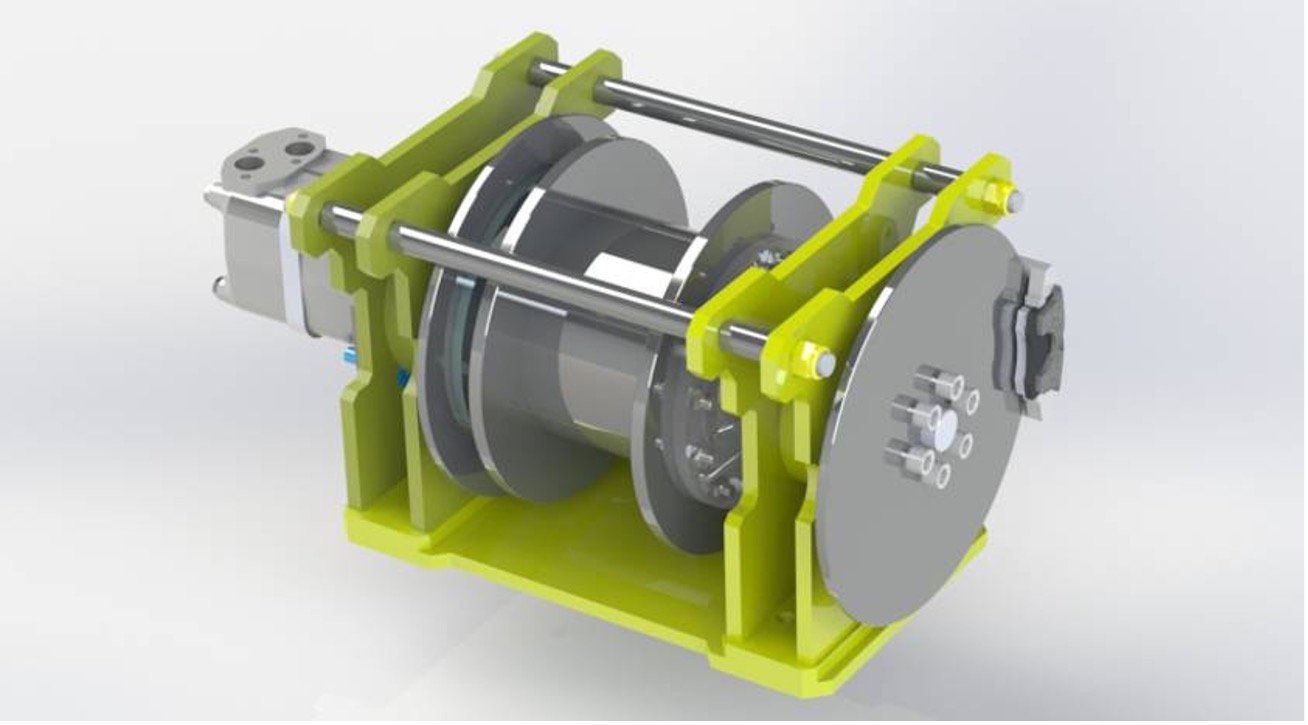

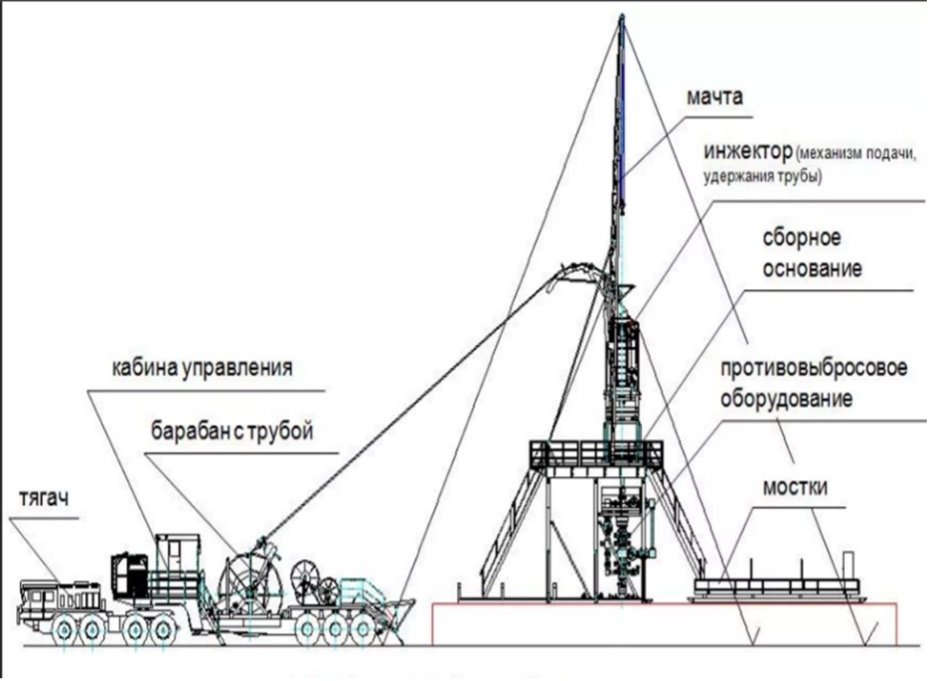

Колтюбинг:

Колтюбинг – самая эффективная технология доставки геофизических приборов с применением гибкой трубы, оборудованной трехжильным геофизическим кабелем, с целью проведения исследований в скважинах с горизонтальным окончанием, в том числе оборудованных компоновкой с изменяющимся внутренним диаметром (хвостовиком с многоступенчатой конструкцией для проведения поинтервального ГРП).

Суть технологии заключается в том, что спускаются гибкие, непрерывные трубы, которые могут изгибаться под землей, работать в боковых

и горизонтальных стволах.

Оборудование для колтюбинга включает не только гибкие металлические трубы на установке, но и различное внутрискважинное и наземное оборудование:

- колтюбинговый агрегат (в т.ч. катушку с трубами, инжекторную головку);

- буровой насос;

- бустерную установку или специальные компрессоры для нагнетания инертного газа;

- технику для нагрева технологической жидкости, генератор инертного газа и разнообразное устьевое оборудование.

В состав дополнительного оборудования могут также входить и забойные двигатели, многочисленные насадки, режущие инструменты, породоразрушающие инструменты, отклонители, пакеры и др. приборы.

Общий вид колтюбинговой установки

Схема доставки прибора колтюбингом

Достоинства колтюбинговой установки для проведения гис:

- Снижение временных затрат на проведение исследований и непроизводительных простоев скважины за счёт более высокой скорости доставки геофизических приборов.

- Возможность выполнения каротажа в горизонтальных скважинах, оборудованных компоновкой с изменяющимся внутренним диаметром (хвостовиком с многоступенчатой конструкцией для проведения поинтервального ГРП) за счет безмуфтовой гибкой трубы.

- Более низкая вероятность прихвата в скважине за счёт меньшего диаметра инструмента.

- Более высокая вероятность освобождения геофизического прибора и гибкой трубы за счёт жёсткости самой трубы и более высокой нагрузки на инструмент в случае возникновения осложнений в скважине.

К недостаткам этого способа относят его высокую стоимость. В настоящее время колтюбинговые технологии пользуются спросом при ремонте ГС

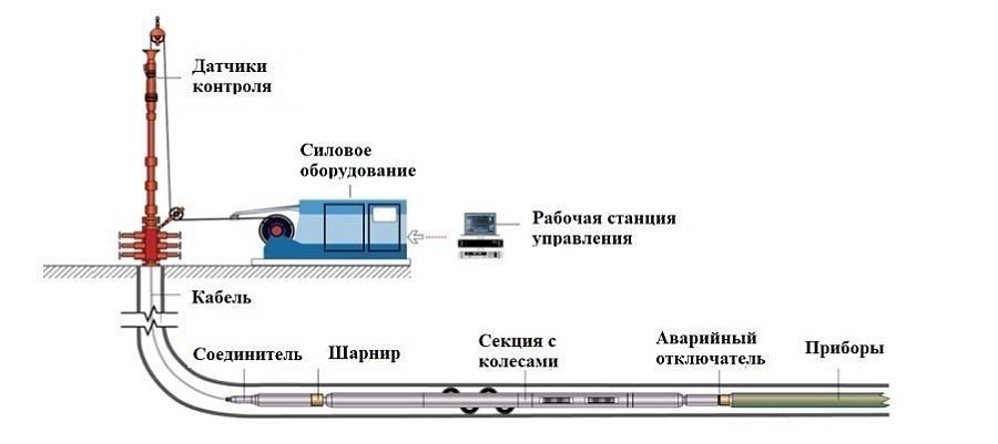

Трактор:

Технология доставки геофизических приборов с помощью скважинного трактора (иногда называют "геофизический трактор") предназначена для эффективного продвижения приборов на забой в сильно наклонных и горизонтальных скважинах, где при обычной доставке за счет тяжести приборы не доходят до нужной глубины.

Ключевые особенности и преимущества технологии доставки на тракторе:

- Скважинный трактор — это специальное силовое устройство (движитель), которое крепится к приборной сборке и обеспечивает её продвижение по наклонным и горизонтальным участкам скважины за счет собственного привода. Это позволяет достичь глубин и зон, недоступных при доставке обычным способом через тяжесть прибора или бурильные трубы.

- Трактор облегчает работу, сокращает время доставки приборов, снижает риски, связанные с проведением работ по подаче геофизического оборудования.

- В сравнении с колтюбинговой технологией (доставка на кабеле при помощи циркуляции), трактор не ограничен максимальной глубиной и позволяет доставлять приборы в сложных геометрических участках ствола, а также является более распространённым и бюджетным способом.

- Для расчёта массы и обеспечения стабильного движения к прибору сверху присоединяют "движитель" — иногда это несколько насосно-компрессорных труб (УБТ) либо гидравлические/механические устройства, которые проталкивают прибор на нужный участок.

- Использование трактора упрощает работу при исследовании боковых, горизонтальных и субгоризонтальных стволов длиной от 1000 до 7000 м и более.

- Технология внедрена и развивается в России и за рубежом, обладает промышленной практичностью и позволяет повысить качество исследований при сложных геофизических условиях.

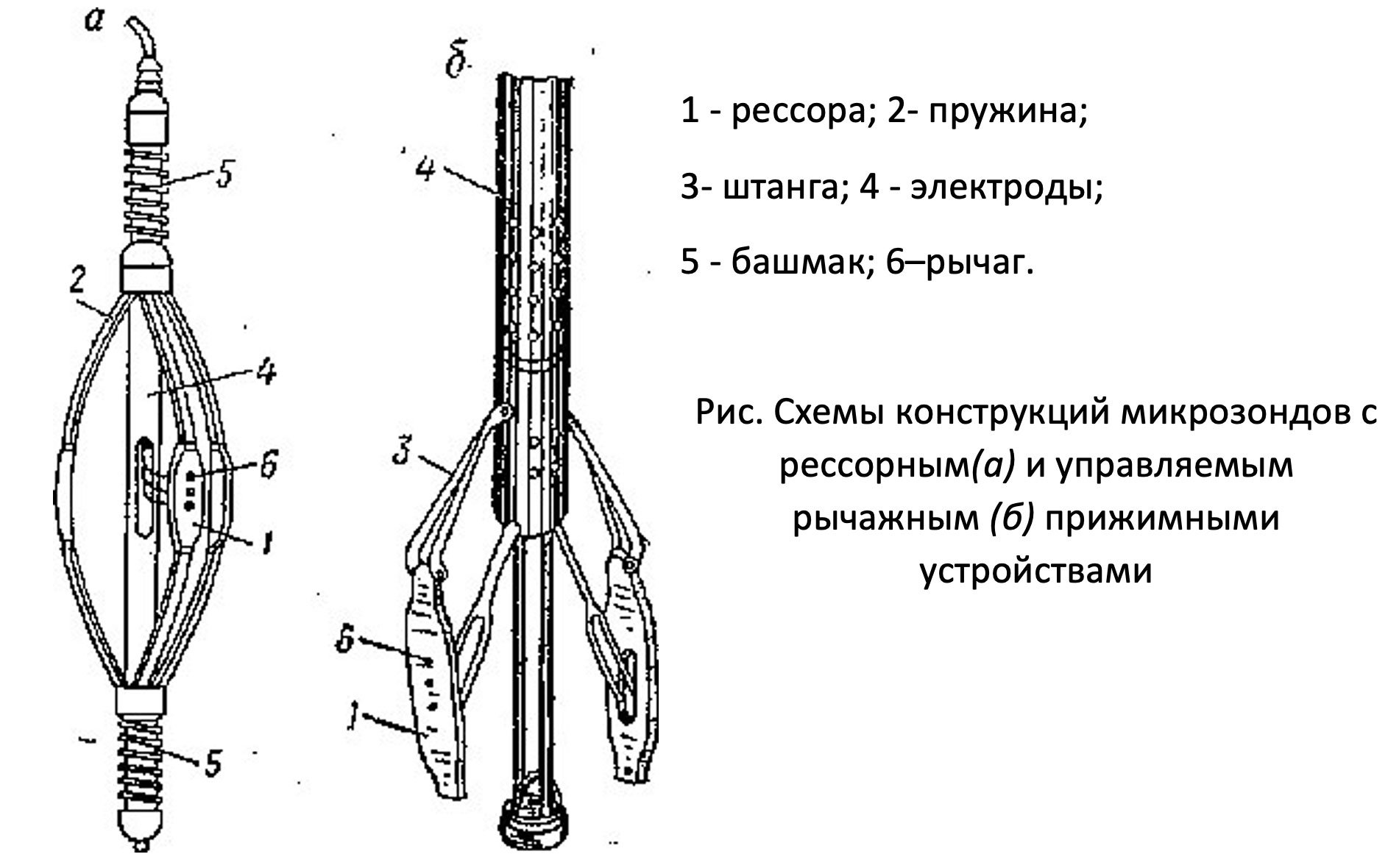

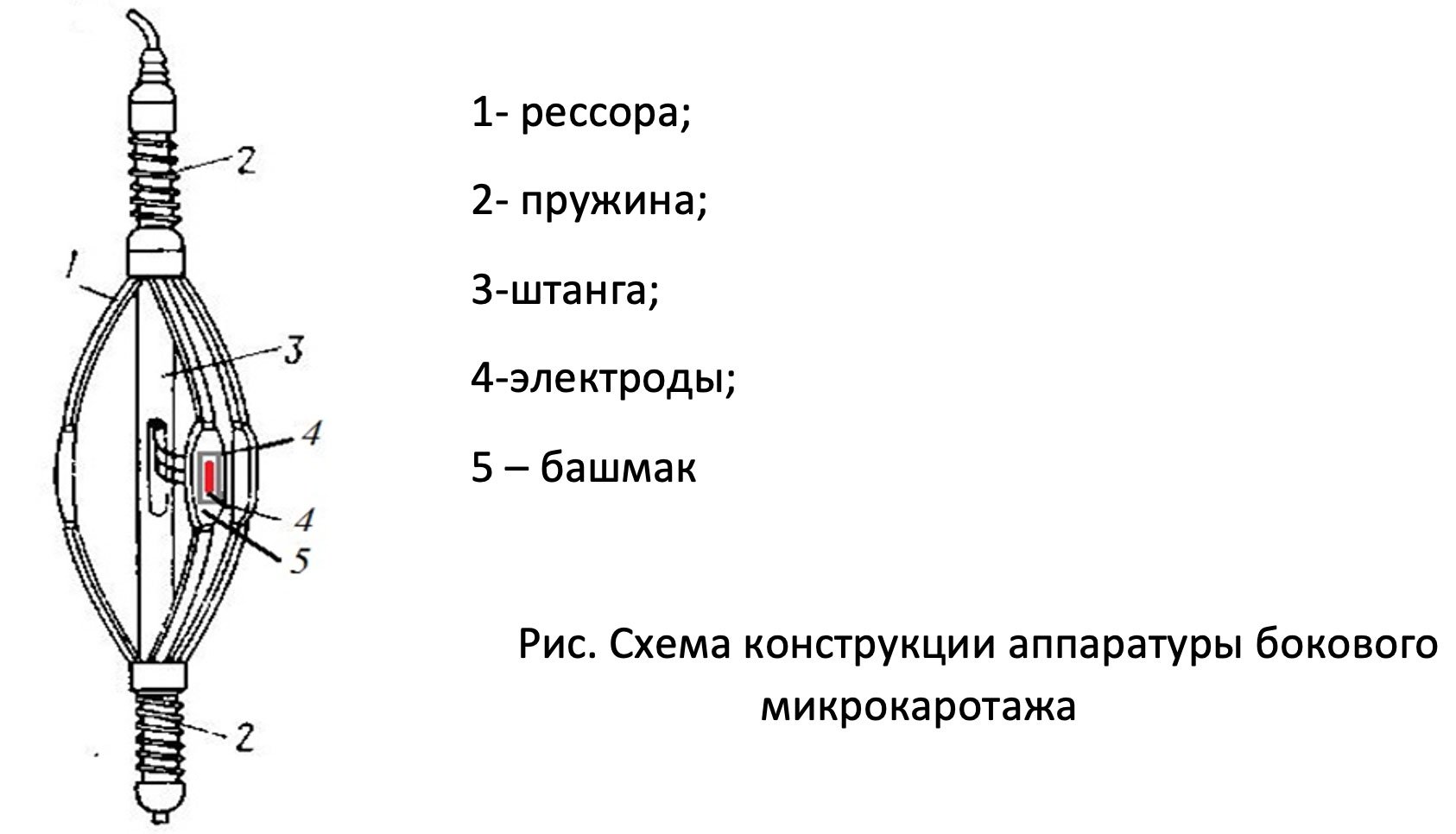

6) Микроградиент – зонд (МГЗ) и микропотенциал – зонд (МПЗ) монтируются на внешней стороне башмака. Токовый электрод A и измерительные электроды M и N микрозонда изготовлены из латунного стержня диаметром 10 мм и вмонтированы в резину башмака. Они располагаются на его внешней стороне. Резина обеспечивает изоляцию электродов друг от друга, от корпуса и промывочной жидкости. Расстояние между электродами 2.5 см. Второй токовый электрод В устанавливается на кабеле на расстоянии 1 м от корпуса прибора.

Для исключения влияния скважин на результаты измерений башмак внешней стороной прижимается к стенке скважины устройством, которое может быть либо рессорным, либо управляемым рычажным.

Первый вид представляет собой штангу с надетыми на нее муфтами, к которым прикреплены под углом 120° три шарнирно соединенные рессоры, образующие «фонарь». На рессорах укреплены три башмака. На одном из них смонтированы электроды, обозначаемые буквами A, M, N. Рессоры, перемещаясь по штанге, изменяют размер «фонаря» в зависимости от диаметра скважины. При спуске в скважину рессоры прижимаются к штанге.

Во втором виде в микрозонде с управляемым рычажным прижимным устройством башмак с электродами шарнирно укрепляется на одной из двух пар рычагов, которые прижимаются к стенке скважины любого диаметра с постоянным усилением. Прижимное устройство опускается в скважину в закрытом состоянии, а в интервале записи открывается по команде с поверхности.

Точкой записи МГЗ является середина между электродами M и N, а МПЗ – условно середина между электродами А и Ммпз.

Зонд БМК монтируется на изоляционной пластине (башмак), которая прижимается к стенке скважины. Состоит зонд БМК из основного центрального электрода А0, окружающего его двух измерительных электродов M, N и экранного электрода Аэ, смонтированных на башмаке из изоляционного материала.

7)

Стандартно: Радиус исследования микроградиент - зонда равен его длине (3 - 5 см), а радиус исследования микропотенциал - зонда в 2.0 - 2.5 раза больше его длины, т. е. составляет 10 - 12 см.

Однако, лучше радиус исследования рассчитать по формуле:

Rb0 = k0 × (VA0-VS) / Ib0 (VS-напряжение на зонде)

Rb1 = k1 × (VA0-VN) / Ib1

Rb2 = k2 × (VA0-VN) / Ib2

Вертикальная разрешающая способность метода: микроградиент зонд – 3.75 см, микропотенциал зонд – 5см; горизонтальная разрешающая способность метода: микроградиент зонд – 4см, микропотенциал зонд – 10см.

8) Метод МКЗ, несмотря на свою эффективность в исследовании верхней части геологического разреза, имеет ряд ограничений:

- имеет малую глубину исследования. (для его решения используют БМК)

- невозможность получения надежных результатов при исследовании скважин, заполненных очень соленым буровым раствором (за исключением микрозондирования). (для уменьшения влияния бурового раствора на результаты измерения электроды зонда устанавливают на наружной стороне изолирующей пластины (башмака), которая специальной пружиной плотно прижимается к стенке скважины)

- невозможность использования метода при изучении скважин, заполненных нефтью или раствором на нефтяной основе. (для его решения комбинируют с другими методами ГИС).