- Дать понятие метода

- Решаемые задачи

- Как работает метод

- Схема измерения

- Оборудование

- Строение зонда

- Дополнительные характеристики

- Ограничения метода

1) Метод ПС – это метод геофизического исследования скважин, который измеряет разность электрических потенциалов между электродом, перемещаемым по скважине, и неподвижным электродом на поверхности.

2) Задачи:

- литологического расчленения разреза и корреляции геологического разреза;

- определение границ пластов.

- выделения пористых и проницаемых интервалов (пластов-коллекторов);

- оценка глинистости пластов, а в отдельных случаях может использоваться для оценки пористости;

- оценка сопротивления пластовых вод;

- определения минерализации пластовых вод.

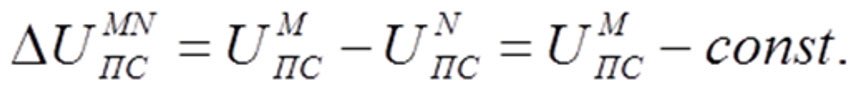

3) В результате электрохимической активности горных пород, находящихся в условиях естественного залегания, возникает естественное электрическое поле. Естественное поле, возникающее в скважине и около нее, называют самопроизвольной поляризацией, а измеряемую величину поля самопроизвольным потенциалом и сокращенно обозначают ПС. Метод ПС позволяет определять потенциал электрического поля, образование которого связано с физико-химическими процессами, протекающими на поверхностях раздела пластов и между пластами. В результате этих процессов на поверхностях раздела образуются двойные электрические слои, различные потенциалы которых создают величины напряженности электрического поля между горными породами и скважиной. При пресном буровом растворе, когда минерализация пластовой воды больше минерализации промывочной жидкости: песчаникам, известнякам соответствует отрицательный потенциал ПС (отрицательная аномалия (ΔUmin)); глинам - положительный потенциал (от повышенных до максимальных значений (ΔUmax)). Наличие отрицательной аномалии ПС – необходимый признак коллектора, но недостаточный. В карбонатном разрезе плотные известняки (не коллекторы) тоже характеризуются наибольшей отрицательной аномалией ПС. При интерпретации ПС используют значение статической амплитуды ПС (ΔUпс) и относительной. Отсчет берут справа налево. Для определения статической амплитуды ПС на диаграмме проводится условный нуль отсчета потенциалов - линия глин. Она проходит через максимальные значения кривой. Отклонение кривой от линии глин называется статической амплитудой ПС. Относительная амплитуда ПС (αпс)– это отношение статической амплитуды ПС против изучаемого пласта к максимальной статической амплитуде пласта, встречаемой в разрезе. Кривая потенциалов самопроизвольной поляризации (кривая ПС) обычно записывается одновременно с кривой сопротивления или с другими кривыми.

Возникновение поля зависит от нескольких взаимосвязанных физико-химических реакций:

1. Основной причиной возникновения ПС в осадочных породах является наличие процессов диффузии. Известно, что при растворении какой-либо соли в воде (например NaCl) ее молекулы полностью или частично диссоциируют, т.е. расщепляются на положительно и отрицательно заряженные ионы. На контакте двух растворов (например, скважина – пласт) ионы перемещаются из раствора с большей концентрацией в раствор с меньшей концентрацией. Различие в скоростях движения ионов приводит к образованию э.д.с., называемой диффузионным потенциалом.

Диффузионно-адсорбционные потенциалы – возникают при пересечении скважиной песчанистых пластов коллекторов. В естественных условиях минерализация пластовых вод выше, чем минерализация промывочной жидкости. В буровом растворе молекулы NaCl диссоциируют на катион Na и анион CL, каждый из которых диффундирует (распространяется/ пропитывается) с определенной скоростью, причем подвижность CL в 1,5 раза выше подвижности иона Na+. Следовательно, на границе скважина-пласт-коллектор происходит перераспределение зарядов. Промывочная жидкость за счет ионов CL-заряжается отрицательно, а пласт за счет Na+ положительно. Таким образом, на контакте песчаного пласта со скважиной образуется двойной электрический слой, потенциал которого называется диффузионно-адсорбционным.

2. Фильтрационный потенциал возникает во время продавливания (фильтрации) водного раствора солей через тонкие капилляры. Потенциалы фильтрации возникают при движении в порах горной породы, при этом происходит адсорбция (накопление на поверхности) анионов солей пластовых вод, а внутри капилляра образуется избыток катионов. При движении жидкости на входе капилляра возникает избыток положительных зарядов, а на выходе - избыток отрицательных. Образуется как бы гальванический элемент, посылающий ток на встречу движения жидкости.

3. Окислительно-восстановительные потенциалы возникают при наличии в разрезе рудных и сульфидных тел. Эти потенциалы возникают при химических реакциях между электропроводящими телами (сульфиды, графит, антрацит и др.), промывочной жидкостью скважины и пластовыми водами. Разность потенциалов между окисляющей средой и окислителем называется окислительно-восстановительным потенциалом.

Наибольшее распространение получили методы, основанные на диффузионно-адсорбционной активности.

Определение коэффициента глинистости по данным метода потенциалов собственной поляризации

Диаграммы метода ПС используются для определения глинистости в терригенных коллекторах с рассеянном в объёме породы глинистым материалом и в слоистых глинистых коллекторах.

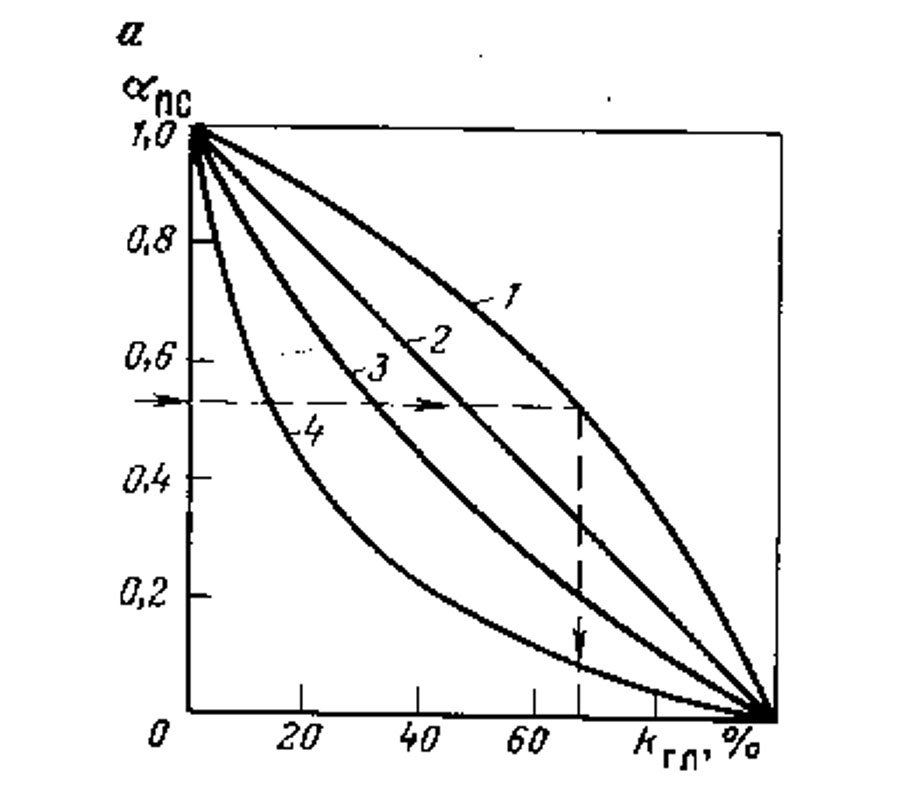

Петрофизической основой для оценки глинистости в коллекторе с рассеянной глинистостью является связь между относительной амплитудой (αпс) и коэффициентом глинистости (Кгл).

Вид связей между αпс и Кгл зависит от ряда геолого-геофизических факторов, среди которых главные – адсорбционная способность глинистого материала и минерализация пластовых вод.

Определение Кгл по диаграмме ПС сводится к следущему:

Величина относительной амплитуды αпс вычисляется по формуле αпс = ∆Uпс max -∆Uпс пл / ∆Uпс max - ∆Uпс min , где Uпс– показания ПС, соответствующие показаниям в глинах и в чистых от глинистого материала опорных пластах с глинистостью 0%.

Далее возможен рассчёт коэффициента глинистости по палетке:

Принципиальная схема измерения потенциалов собственной поляризации ПС заключается в регистрации разности потенциалов ∆U (измеряется в милливольтах (мВ)) между двумя электродами M и N. Разность потенциалов между перемещаемым М и неподвижным N электродами указывает на изменение электрического потенциала вдоль ствола скважины. Электрод М перемещается вдоль ствола скважины, а неподвижный заземленный электрод N находится на поверхности вблизи устья скважины. Разность потенциалов между электродами M и N равна:

Метод ПС является одним из основных электрических методов при исследовании разрезов нефтегазовых скважин. Он включен также в обязательный комплекс исследований инженерно-геологических и гидрогеологических скважин. Для изучения рудных и угольных скважин используют методы гальванических пар (МГП) и электродных потенциалов (МЭП).

4)

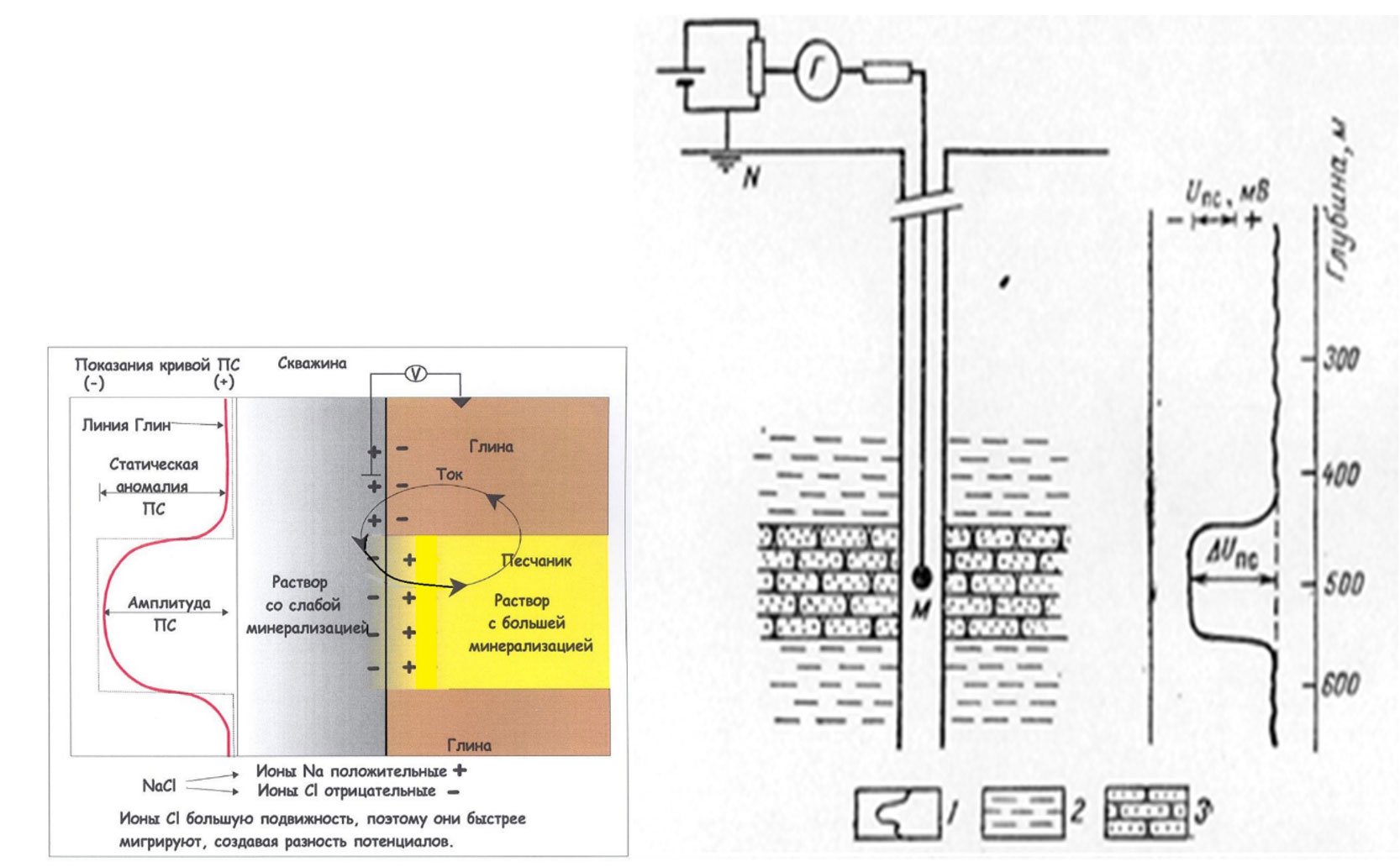

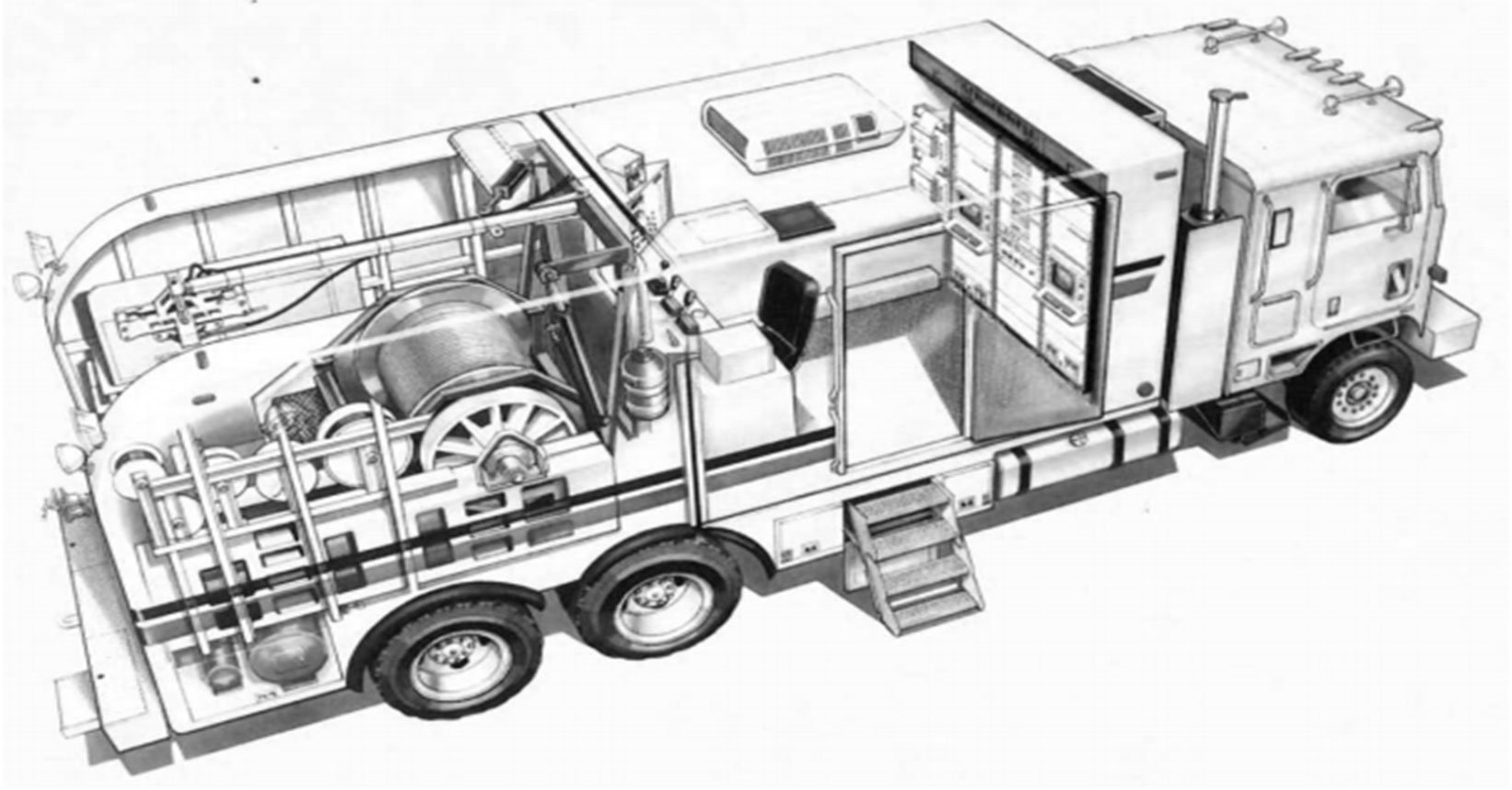

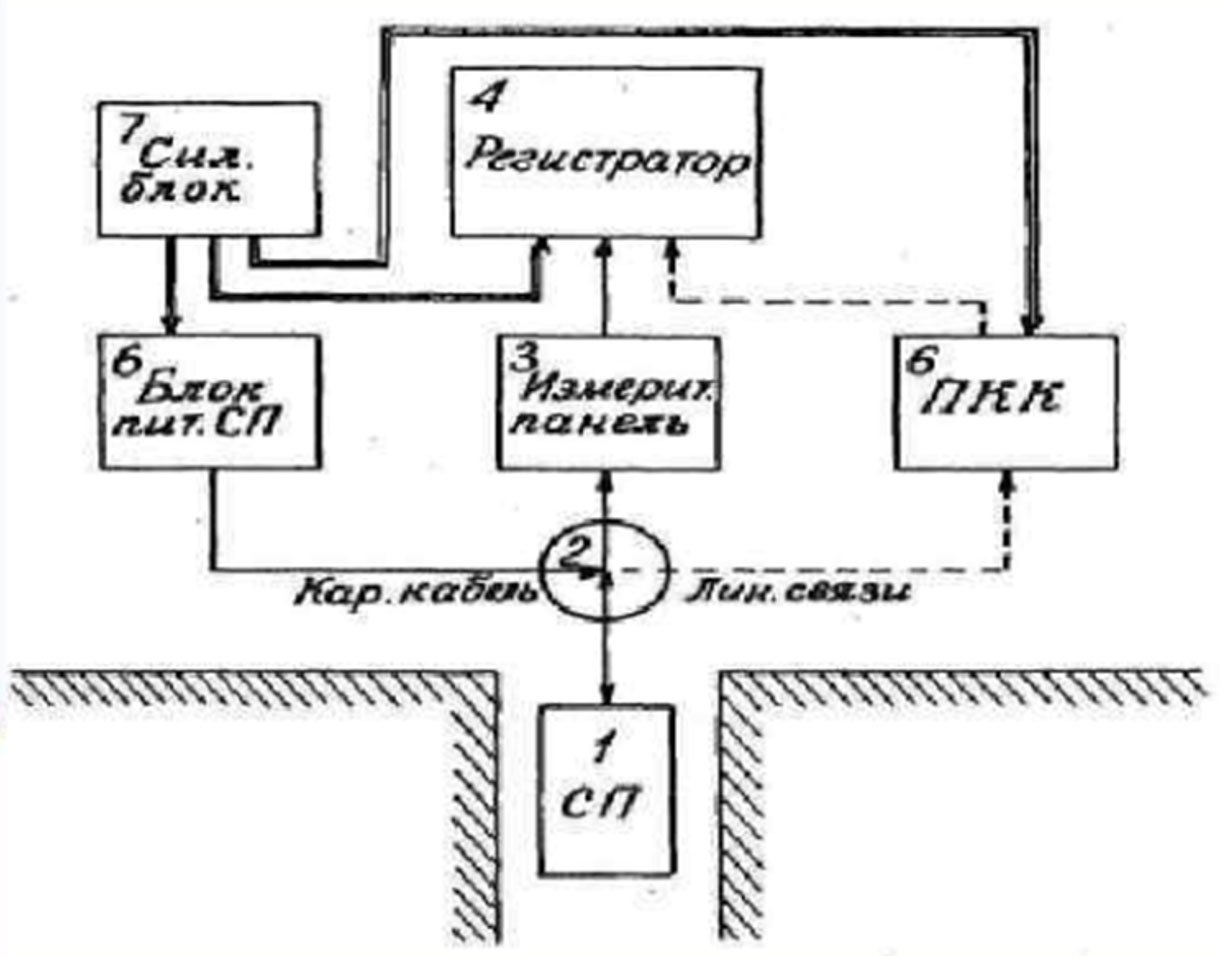

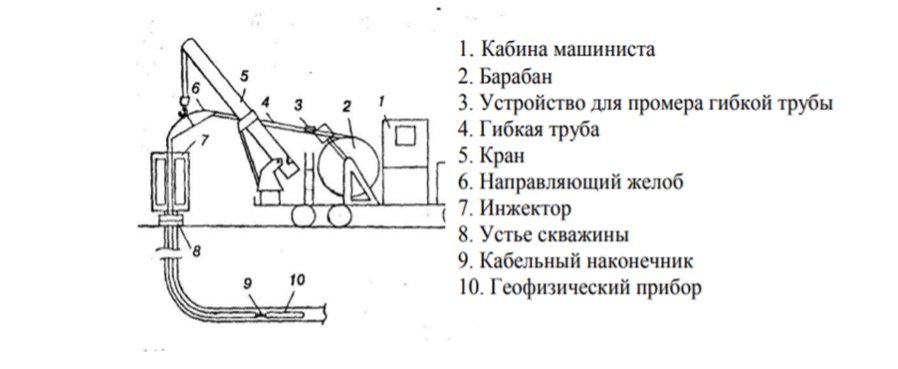

5) Схема расположения механизмов и узлов во время проведения каротажных работ

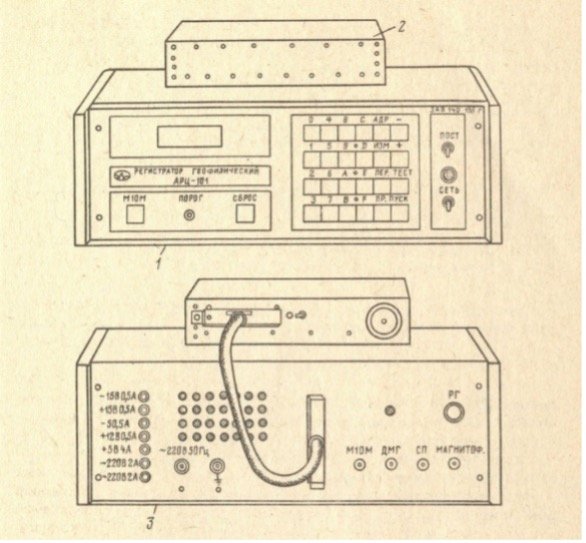

Схема сборки каротажной станции

Типовое устройство каротажной станции:

Скважинный прибор (СП) включает в себя первичный преобразователь и некоторые вспомогательные устройства в зависимости от типа и назначения исследований.

Каротажный кабель – линия связи между СП и наземной частью измерительной аппаратуры.

Спулер (лапа). Роликовая система с датчиками параметров, служит для укладки кабеля, измеряет скорость, глубину и имеет датчик магнитных меток. бывает разных видов и модификаций. Всю информацию с датчиков выводит на панель машиниста, с пульта машиниста данные передаются на каротажный регистратор.

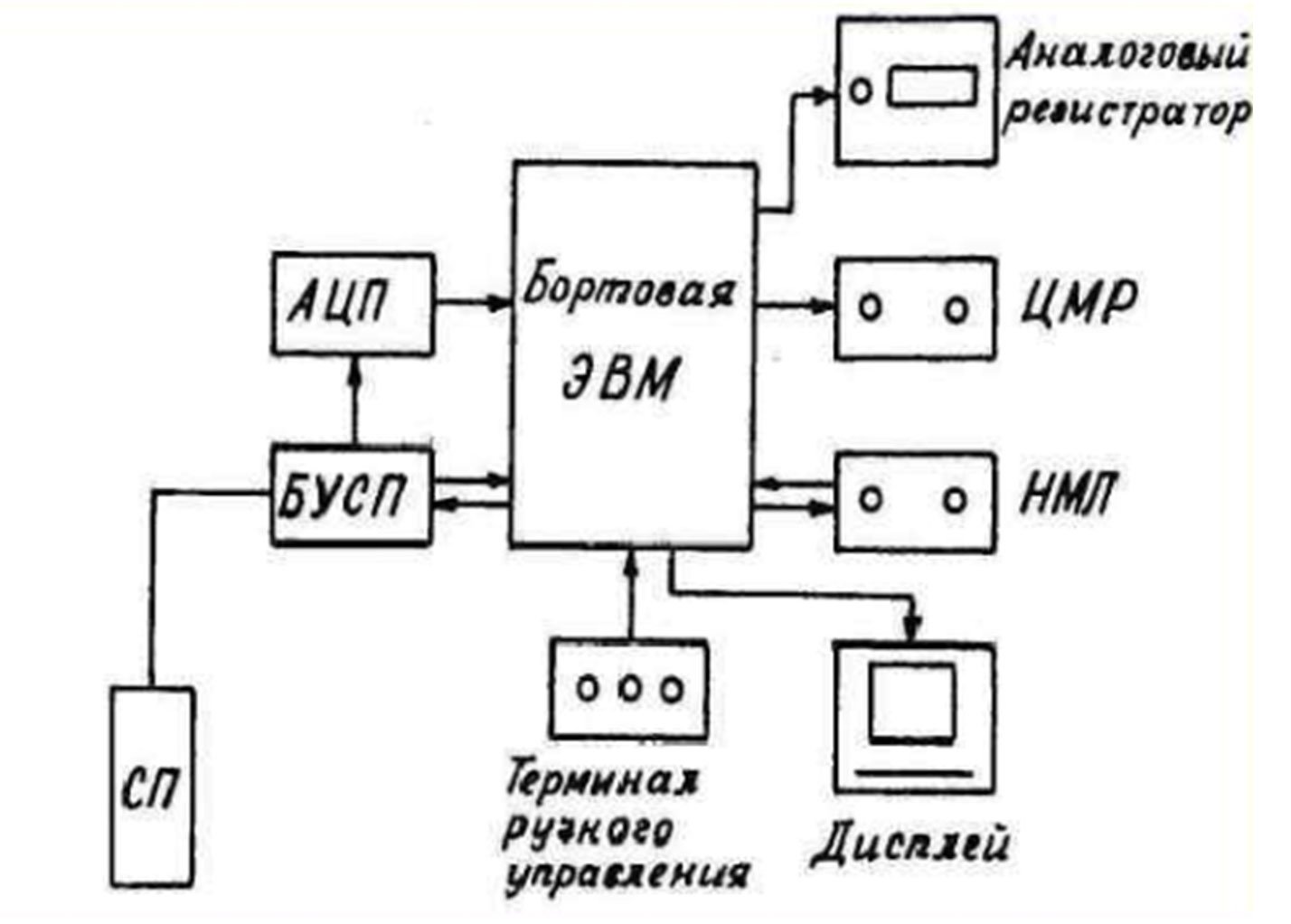

Схема компьютеризированной каротажной станции

Блок геофизический (БГФ-05). Обеспечивает непрерывное декодирование информации от скважинного прибора, работу системы измерения глубины и скорости прибора. Соединяется с внешним компьютером и с другими блоками. В БГФ находится источник управляющих напряжений (ИУН) с выходной мощностью 150Вт.

Блок коммутации (БК-05). Осуществляет необходимые коммутации между тремя жилами кабеля, двумя источниками питания и входами АЦП блока геофизического, а также формирует цифровые последовательности, необходимые для управления скважинными приборами.

Плоттер (ПЛ-05). Обеспечивает представление результатов измерений в виде каротажных диаграмм на термобумаге.

Регистратор обеспечивает запись измеряемых параметров в функции глубины скважины в аналоговой или цифровой форме. ПО каротажного регистратора позволяет редактировать данные для максимального точных проведений геофизических исследований.

Панель машиниста

Обычно унифицированы и без изменений входят в состав различных каротажных станций. Служит для: контроля спуско-подъемных операций, управления лебедкой и управления двигателем.

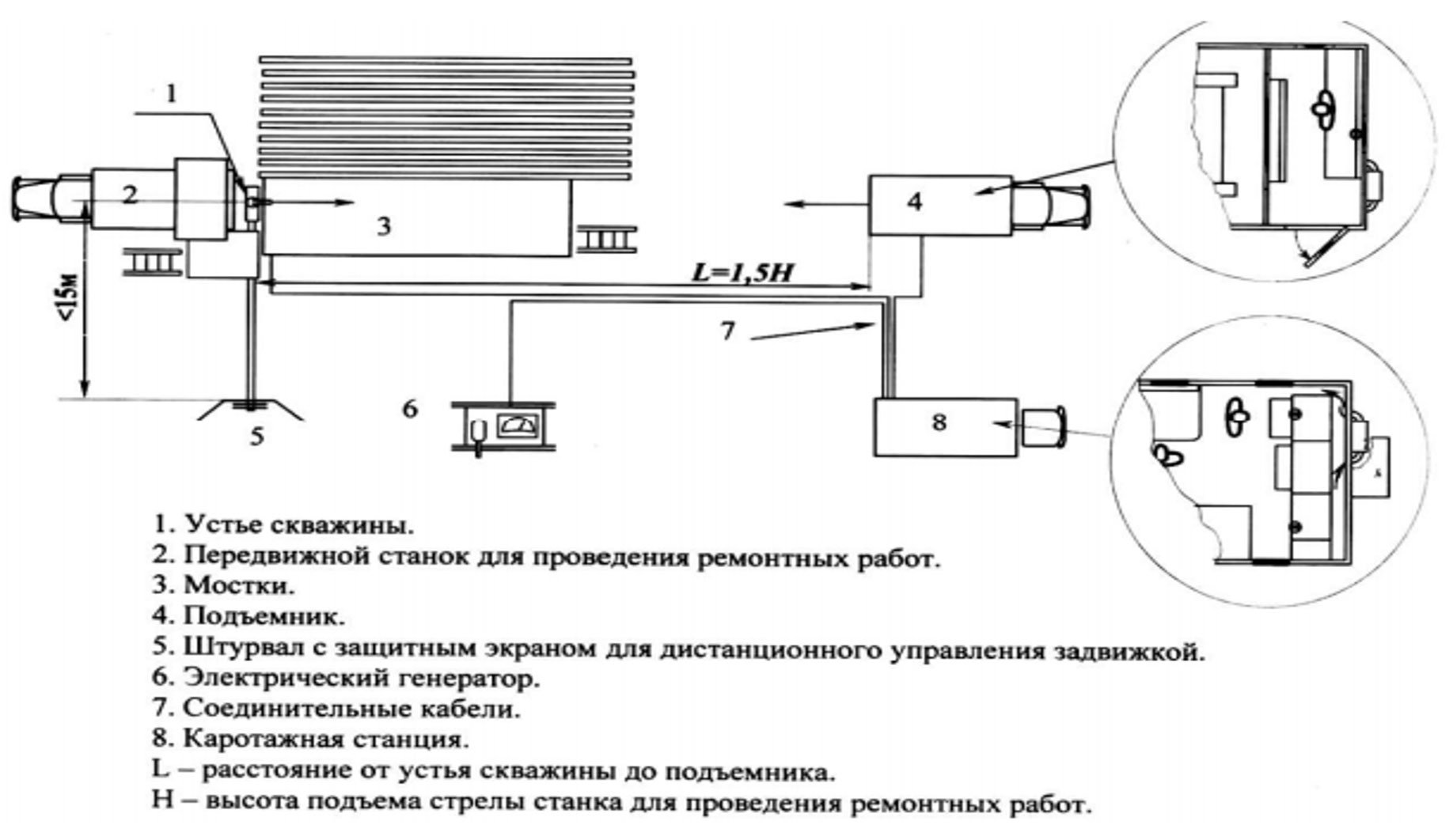

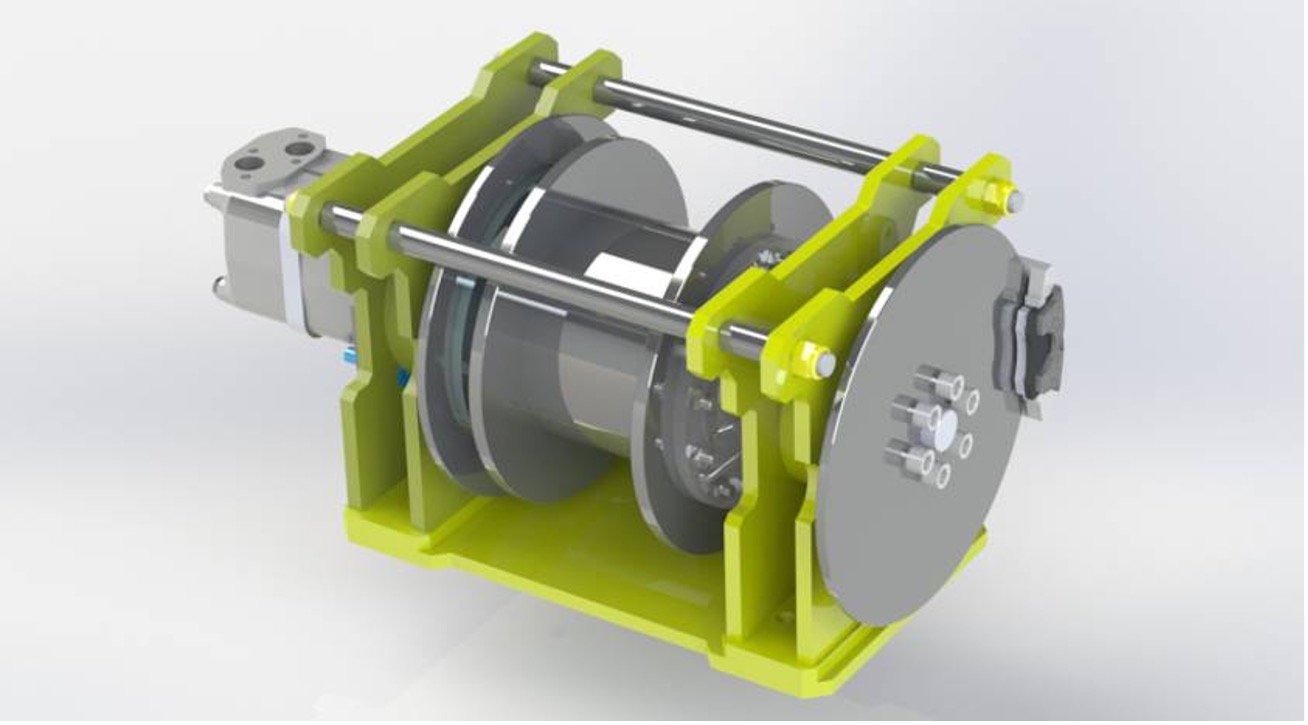

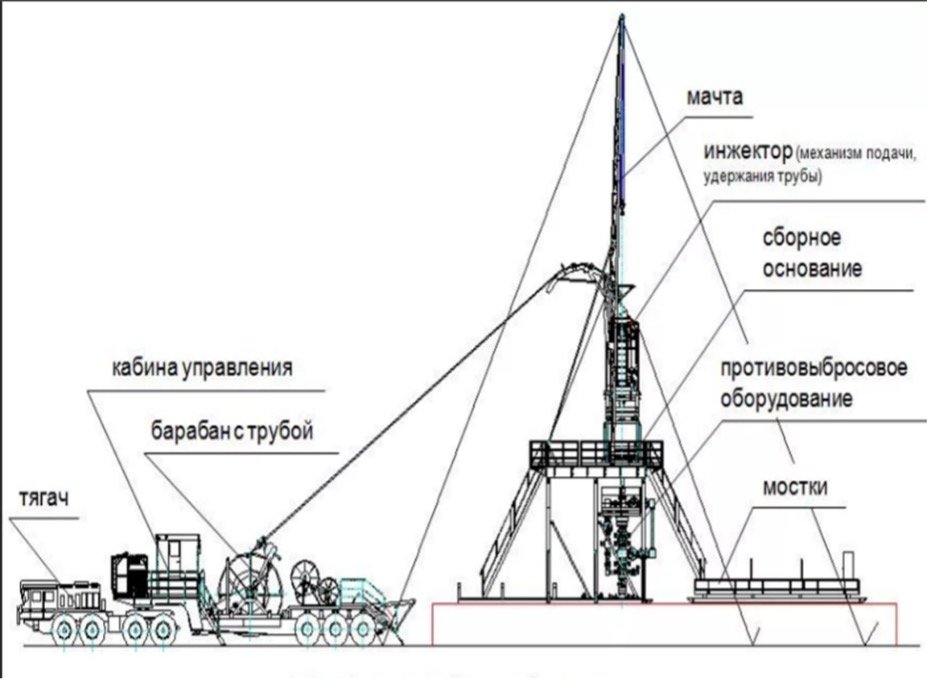

Колтюбинг:

Колтюбинг – самая эффективная технология доставки геофизических приборов с применением гибкой трубы, оборудованной трехжильным геофизическим кабелем, с целью проведения исследований в скважинах с горизонтальным окончанием, в том числе оборудованных компоновкой с изменяющимся внутренним диаметром (хвостовиком с многоступенчатой конструкцией для проведения поинтервального ГРП).

Суть технологии заключается в том, что спускаются гибкие, непрерывные трубы, которые могут изгибаться под землей, работать в боковых и горизонтальных стволах.

Оборудование для колтюбинга включает не только гибкие металлические трубы на установке, но и различное внутрискважинное и наземное оборудование:

- колтюбинговый агрегат (в т.ч. катушку с трубами, инжекторную головку);

- буровой насос;

- бустерную установку или специальные компрессоры для нагнетания инертного газа;

- технику для нагрева технологической жидкости, генератор инертного газа и разнообразное устьевое оборудование.

В состав дополнительного оборудования могут также входить и забойные двигатели, многочисленные насадки, режущие инструменты, породоразрушающие инструменты, отклонители, пакеры и др. приборы.

Общий вид колтюбинговой установки

Схема доставки прибора колтюбингом

Достоинства колтюбинговой установки для проведения гис:

- Снижение временных затрат на проведение исследований и непроизводительных простоев скважины за счёт более высокой скорости доставки геофизических приборов.

- Возможность выполнения каротажа в горизонтальных скважинах, оборудованных компоновкой с изменяющимся внутренним диаметром (хвостовиком с многоступенчатой конструкцией для проведения поинтервального ГРП) за счет безмуфтовой гибкой трубы.

- Более низкая вероятность прихвата в скважине за счёт меньшего диаметра инструмента.

- Более высокая вероятность освобождения геофизического прибора и гибкой трубы за счёт жёсткости самой трубы и более высокой нагрузки на инструмент в случае возникновения осложнений в скважине.

К недостаткам этого способа относят его высокую стоимость. В настоящее время колтюбинговые технологии пользуются спросом при ремонте ГС

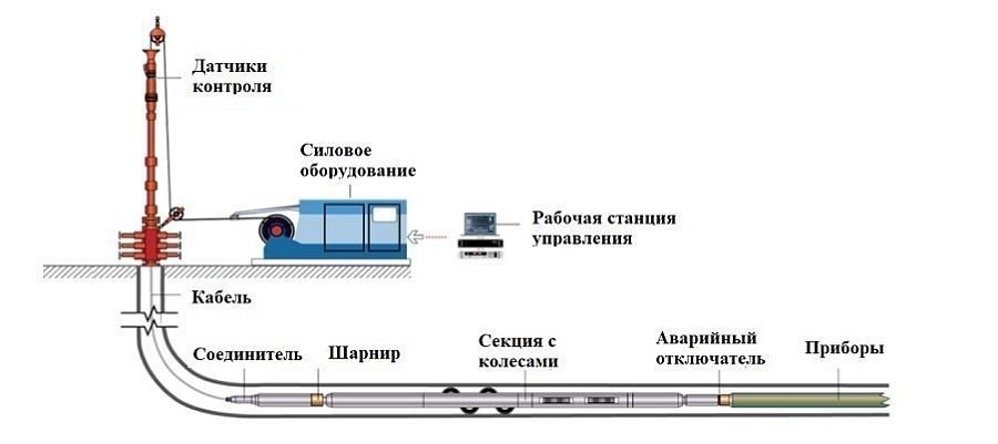

Трактор:

Технология доставки геофизических приборов с помощью скважинного трактора (иногда называют "геофизический трактор") предназначена для эффективного продвижения приборов на забой в сильно наклонных и горизонтальных скважинах, где при обычной доставке за счет тяжести приборы не доходят до нужной глубины.

Ключевые особенности и преимущества технологии доставки на тракторе:

- Скважинный трактор — это специальное силовое устройство (движитель), которое крепится к приборной сборке и обеспечивает её продвижение по наклонным и горизонтальным участкам скважины за счет собственного привода. Это позволяет достичь глубин и зон, недоступных при доставке обычным способом через тяжесть прибора или бурильные трубы.

- Трактор облегчает работу, сокращает время доставки приборов, снижает риски, связанные с проведением работ по подаче геофизического оборудования.

- В сравнении с колтюбинговой технологией (доставка на кабеле при помощи циркуляции), трактор не ограничен максимальной глубиной и позволяет доставлять приборы в сложных геометрических участках ствола, а также является более распространённым и бюджетным способом.

- Для расчёта массы и обеспечения стабильного движения к прибору сверху присоединяют "движитель" — иногда это несколько насосно-компрессорных труб (УБТ) либо гидравлические/механические устройства, которые проталкивают прибор на нужный участок.

- Использование трактора упрощает работу при исследовании боковых, горизонтальных и субгоризонтальных стволов длиной от 1000 до 7000 м и более.

- Технология внедрена и развивается в России и за рубежом, обладает промышленной практичностью и позволяет повысить качество исследований при сложных геофизических условиях.

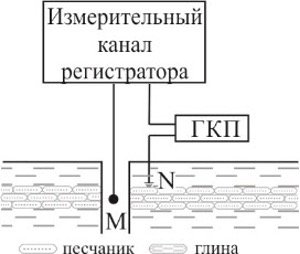

6) Схема строения зонда крайне проста и содержит только два приемных электрода и измерительный канал регистратора. Дополнительно в схему вводят градуированный компенсатор поляризации ГКП, с помощью которого устанавливают масштаб записи и выводят блик гальванометра фоторегистратора на середину диаграммной ленты перед началом записи. Масштаб диаграммы ПС равен постоянной измерительного канала по напряжению m, мВ/см.

Его устанавливают, подавая в измерительную цепь известную разность потенциалов с ГКП и добиваясь необходимого отклонения блика гальванометра посредством изменения чувствительности измерительного канала. Масштаб диаграммы ПС указывают в виде двунаправленной стрелки длиной 1 или 2 см, над которой подписывают количество мВ, приходящиеся на этот отрезок. Знаками "+" и "–" показывают направление увеличения и уменьшения разности потенциалов ПС.

Интересно отметить, что, несмотря на крайнюю простоту схемы, метод ПС появился на два года позднее метода КС, в 1929 году. До этого потенциалы ПС рассматривались только как помеха при записи КС и от них стремились избавиться. И только позднее было замечено, что если эту помеху регистрировать, то можно получить дополнительную информацию. С тех пор метод ПС стал применяться вместе с методом КС, причем была разработана аппаратура, позволяющая одновременно записывать обе диаграммы. Комплекс КС+ПС получил название стандартного электрического каротажа.

7) В ПС используют потенциал-зонд, длина которого равна расстоянию между сближенными непарными электродами. Обычно длина зонда меняется от 0,5 до 3 м.

Радиус исследования равен двойной длине зонда.

Разрешающая способность: 0,8-3,3 м.

8) Ограничения метода:

а) Пригоден только для открытого ствола скважины;

б) Регистрация невозможна, когда УЭС флюида = УЭС раствора (необходима разница в концентрации солей между пластом и буровым раствором);

в) Неточен в карбонатном разрезе (комбинирование ПС с другими методами, такими как электрическая томография или сейсмическое моделирование, может помочь получить более полное представление о структуре и свойствах породы);

г) Влияние внешних факторов (внешние электрические и магнитные поля могут значительно изменять свойства поляризации. Чтобы минимизировать это влияние, проводят эксперименты в изолированных условиях);

д) Температурные эффекты (при высоких температурах поляризация может изменяться, что затрудняет точные расчеты. Чтобы справиться с этим, часто проводят эксперименты при контролируемых температурах или используют термодинамические модели).

е) Часто не работает на больших глубинах, из-за электрических и температурных ограничений кабеля и оборудования, ухудшения условий измерения, влияния геологической среды и увеличения шумов. (Для глубоких скважин обычно применяют дополнительные методы или модификации, а также усиливают сигнал и используют специальные технологии обработки данных).