- Дать понятие метода

- Решаемые задачи

- Как работает метод

- Схема измерения

- Оборудование

- Дополнительные характеристики

- Ограничения метода

1) Магниторазведка — это комплекс геофизических методов разведочной геофизики, основанных на измерении компонентов магнитного поля Земли для решения геологических задач.

2) Основные задачи магниторазведки включают:

- Геологическое картирование и выделение крупных структурных элементов земной коры (геотектоническое районирование), включая выявление перспективных на нефть и газ структур.

- Поиск и разведка месторождений полезных ископаемых, особенно магнитных руд (железных, титаномагнетитовых, алюминиевых и др.), руд цветных, редких и благородных металлов, а также нерудных полезных ископаемых, связанных с магнитными минералами.

- Изучение геолого-петрографических особенностей, трещиноватости и структуры пород.

- Исследование магнитных аномалий, которые формируются под воздействием магнитных минералов и позволяют определить размеры, форму, глубину залегания и другие параметры геологических тел.

- Мониторинг динамики геологической среды и тектоносферы для контроля состояния и прогноза катастрофических событий (землетрясения, вулканические извержения, горные удары).

- Выделение и картирование зон дислокаций, соляных куполов, нефтегазоносных структур и других объектов, важных для поисков углеводородного сырья.

- Применение в археологии и экологии для нахождения объектов культурного наследия и оценки воздействия на окружающую среду.

3)

Принцип работы магниторазведки основан на измерении изменений (аномалий) магнитного поля Земли, которые вызываются наличием горных пород и полезных ископаемых с магнитными свойствами. Для этого используются различные типы магнитометров — приборов, чувствительных к магнитному полю.

Основные моменты принципа работы:

- Магнитометры измеряют компоненты магнитного поля Земли или его отклонения от нормы, регистрируя магнитные аномалии, которые формируются за счёт разной магнитной восприимчивости геологических тел (например, рудных тел, содержащих магнетит и другие магнитные минералы).

- В оптико-механических магнитометрах принцип действия основан на взаимодействии постоянного магнита с магнитным полем Земли. Магнит занимает определённое положение в пространстве, которое меняется в зависимости от напряжённости магнитного поля. Изменение положения магнита отслеживается с помощью оптических приборов для определения аномалий.

- Феррозондовые магнитометры используют феррозонд — датчик с магнитно восприимчивыми сердечниками и катушками, где изменение внешнего магнитного поля вызывает изменение напряжённости и индуцированного тока (ЭДС), что фиксируется электронной аппаратурой.

- Протонные магнитометры основаны на явлении прецессии протонов в магнитном поле. Специальный сосуд с протонсодержащей жидкостью поляризуют, затем фиксируют частоту электромагнитных колебаний, которая зависит от напряжённости магнитного поля Земли

- Таким образом, магниторазведка — это бесконтактный геофизический метод, который с помощью специальных приборов фиксирует отклонения магнитного поля планеты, вызванные аномальными геологическими структурами и полезными ископаемыми, что позволяет их выявлять и изучать.

- Ключевой эффект — измерение магнитных аномалий, вызванных различиями в магнитных свойствах горных пород и минералов, с точной регистрацией изменений магнитного поля с помощью магнитометров разных конструкций.

Порядок проведения работ по магниторазведке включает несколько ключевых этапов, каждый из которых важен для получения качественных результатов:

1. Подготовительный этап:

- Обоснование необходимости и целей магниторазведки.

- Выбор типа съемки (наземная, аэромагнитная, гидромагнитная, скважинная) в зависимости от поставленной задачи и условий местности.

- Выбор аппаратуры и подготовка ее к полевым работам.

- Планирование контрольных пунктов, опорной сети и густоты пунктов наблюдения.

- Разработка методики проведения измерений и учета вариаций геомагнитного поля.

- Оценка ожидаемых магнитных аномалий на данном районе по петромагнитным характеристикам и другим данным.

2. Полевые работы:

- Наземная магнитная съемка обычно проводится пешеходным методом с использованием портативных магнитометров. В зависимости от масштабности и детализации, отряд специалистов проводит измерения десятков-сотен точек за смену.

- Аэромагнитная съемка выполняется с борта самолетов или вертолетов с применением высокочувствительных магнитометров, устойчивых к влиянию носителя.

- Важно проводить контрольные измерения на опорных (контрольных) пунктах, чтобы исключить влияния вариаций геомагнитного поля и приборных отклонений.

3. Обработка данных:

- Первичная обработка включает введение поправок за вариации геомагнитного поля, девиацию, внутреннюю и внешнюю увязку данных по опорным сетям.

- Определение аномального магнитного поля путем вычитания нормального поля (например, по модели IGRF).

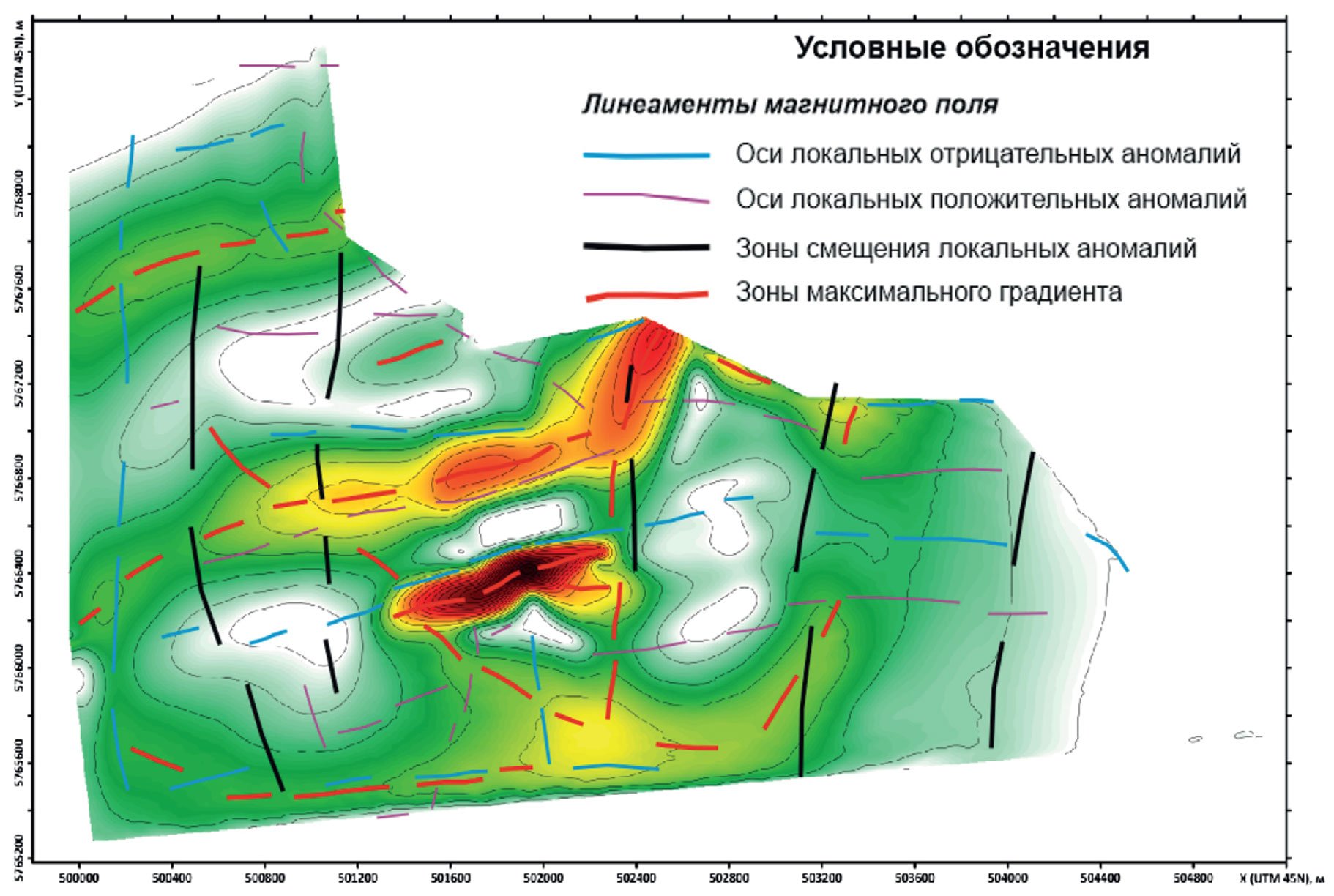

- Строительство графиков и карт магнитных аномалий в масштабе съемки.

- Расчет ошибок съемки и оценка точности результатов.

4. Интерпретация результатов:

- Качественная интерпретация для выделения аномалий на фоне помех.

- Количественная интерпретация для определения формы объектов (сфера, цилиндр и т.д.) и глубинного положения магнитных масс.

- Геологическое истолкование полученных данных и составление уточненных геологических карт и разрезов.

5. Документация и отчетность:

- Оформление результатов в виде карт, графиков, каталога наблюдений и отчетных материалов согласно стандартам.

- Ведение необходимой отчетности по проекту и методам съемки

4) Схема измерения

5)

1. Оптико-механические магнитометры:

- Принцип основан на подвешенном на металлической нити магните, измеряется отклонение магниточувствительного элемента.

- Для примера: магнитометр типа М-27 — классическая модель с высокой точностью, применявшаяся в советской и российской практике.

2. Феррозондовые магнитометры

- Используют феррозондовый датчик с пермаллоевыми сердечниками и индукционными катушками, дают непрерывный сигнал с высокой чувствительностью.

- Пример популярной модели: MG-200 — компактный градиентометр для поисковых работ, вес около 600 г, с функцией фильтрации помех, широко используется в наземных и аэромагнитных исследованиях.

3. Протонные магнитометры

- Работают на явлении ядерной прецессии протонов в протоносодержащей жидкости (вода, спирт и др.).

- Распространены разнообразные советские и зарубежные модели, часто применяемые для абсолютных измерений.

4. Квантовые магнитометры (магнитометры оптической накачки)

- Основаны на эффекте Зеемана, обеспечивают высокую точность (до 0,01 нТл) и скорость измерений, но требуют правильной ориентации датчиков.

Пример: QuantumMag — современный пешеходный квантовый магнитометр с высокой чувствительностью и защитой от помех, используется в геологических и археологических задачах.

6)

Радиус (глубина) исследования обычно варьируется от нескольких десятков метров до нескольких километров в зависимости от задачи. Глубина выявления объектов оценивается по уравнениям, связывающим аномалию с магнитным моментом и расстоянием до источника. Например, для дипольного источника аномалия поля T≈Mz3T≈z3M, где MM — магнитный момент, а zz — глубина до объекта. По этой формуле можно приближённо оценить, с какого расстояния или глубины будет видна аномалия.

Разрешающая способность связана с расстоянием между измерительными пунктами и конфигурацией сети наблюдений. Для картировочных и поисковых съёмок расстояния между профилями и шаги замера выбирают примерно в 5 раз меньше поперечных размеров исследуемых объектов, чтобы обеспечить их детальное выявление.

Использование градиентных магнитометров увеличивает разрешающую способность за счёт измерения градиентов поля, что лучше фиксирует мелкие и близко расположенные аномалии по сравнению с измерениями полного поля.

Площадные аэромагнитные съёмки обычно проводятся с шагом измерений до сотен метров (например, 300 м при скорости полёта 350 км/ч), что определяет разрешение на больших территориях. Для детальных полевых съёмок шаги гораздо меньше — десятки метров или единицы метров, что повышает разрешение.

Максимальная глубина эффективного обнаружения объектов магниторазведкой обычно не превышает десятков километров, хотя магнитное поле Земли формируется глубже. Например, в некоторых источниках указана глубина до 50 км для глубоких исследований, но для практического поиска полезных ископаемых чаще ограничиваются меньшими глубинами

7)

| Ограничения магниторазведки | Описание | Методы борьбы |

|---|---|---|

| Геологическая неоднородность и остаточная намагниченность | Неоднородность пород и остаточная намагниченность затрудняют интерпретацию данных, обратная задача неоднозначна | Комплексные методы (гравиразведка, сейсморазведка), учет геологических данных |

| Вариации и шумы геомагнитного поля | Амплитуда аномалий сопоставима с вариациями геомагнитного поля и шумами | Многократные измерения, опорные контрольные пункты, применение вариометров |

| Температурные ограничения (превышение точки Кюри) | На глубинах 20–50 км температура достигает точки Кюри, и ферромагнетики теряют магнитные свойства | Учет температурных эффектов в интерпретации, ограничение глубины съемок |

| Магнитотеллурические и другие помехи | Электрические и магнитные помехи усложняют регистрацию аномалий | Современная высокочувствительная аппаратура (квантовые магнитометры), фильтрация помех |

| Ограничения по размерам и форме объектов | Сложности в точном определении формы и глубины залегания магнитных тел | Использование математических моделей, ограничение решений на основе дополнительной геологической информации |