- Дать понятие метода

- Решаемые задачи

- Как работает метод

- Схема измерения

- Оборудование

- Дополнительные характеристики

- Ограничения метода

1) Сейсморазведка — это один из методов геофизической разведки (ГФР), который основан на изучении упругих волн, возбуждаемых взрывами или невзрывными источниками сейсмических колебаний, проходящих через породы, и отраженных от глубинных границ к земной поверхности, где они регистрировались.

2) В зависимости от этапов геологической разведки изучаемого региона, детальности и задач исследований различают три вида сейсморазведочных работ: региональные, поисковые и детальные.

Задачей региональных сейсморазведочных работ является изучение крупных особенностей геологического строения, общая оценка перспектив нефтегазоносности и региональное прослеживание нефтегазоперспективных комплексов пород, определение районов для постановки поисковых работ.

Задачей поисковых сейсморазведочных работ является обнаружение структурных и других особенностей геологического разреза, благоприятных для образования месторождений нефти и газа. Основной интерес представляет выявление и локализация антиклинальных складок, стратиграфических, литологических, рифогенных и других ловушек, перспективных на нефть и газ, для подготовки их под поисковое бурение.

Задачей детальных сейсморазведочных работ является изучение строения, структурно-формационных и фильтрационно-емкостных характеристик выявленных объектов с целью подготовки их под разведочное бурение или для доразведки объектов в процессе разведочного и эксплуатационного бурения.

3) Принцип работы метода:

Метод основан на изучении распространения упругих волн, возбуждаемых взрывами или невзрывными источниками сейсмических колебаний. После отражения от глубинных границ, волны возвращаются к земной поверхности, где регистрируются сейсмоприёмниками.

Волны бывают следующих видов:

От пункта возбуждения во все стороны распространяются упругие волны. Вдоль земной поверхности идут поверхностные волны, а в глубь слоя распространяются прямые или падающие (продольная и поперечная) волны. На границах раздела сред с разными скоростями упругих волн за счет энергии падающей волны возникают отраженные и преломленные волны. При этом могут образоваться отраженные и преломленные волны как того же типа, что и падающая (монотипные, однотипные волны), так и другого типа (обменные волны). Поскольку продольные волны обладают большими скоростями, чем поперечные (и поэтому к пунктам регистрации приходят первыми), а при возбуждении упругих волн взрывами и многими невзрывными источниками возникают в основном продольные волны, то в сейсморазведке они используются чаще.

Сейсмические волны, проходя через различные слои земной коры, изменяют свою скорость и амплитуду в зависимости от механических свойств этих слоев. Модуль упругости, описанный в законе Гука, влияет на скорость распространения сейсмических волн. Чем выше модуль упругости, тем быстрее волны проходят через материал. Таким образом, изучение сейсмических волн и их характеристик позволяет делать выводы о структуре и свойствах подземных слоев, используя принципы, описанные законом Гука. Закон Гука описывает зависимость между напряжением и деформацией в упругих материалах. Он утверждает, что при малых деформациях напряжение пропорционально деформации.

Распространение сейсмических волн в геологической среде является следствием механических свойств твердых тел. При увеличении расстояния между частицами среды возникают силы притяжения, а при уменьшении - силы отталкивания. Само свойство среды сопротивляться внешним воздействиям называется упругостью.

В основе сейсморазведки лежит теория упругости, поскольку все породы обладают упругими свойствами. Все тела в сейсморазведке можно считать абсолютно упругими, поскольку воздействия сейсмических волн на породы мало. Исключение составляет небольшая часть пород, находящихся в непосредственной близости от источника, где они могут быть существенно изменены.

В сейсморазведке, измеряя скорости продольных и поперечных волн, можно вычислять упругие модули: модуль Юнга, модуль сдвига, модуль всестороннего сжатия, коэффициент Пуассона и др. Модуль Юнга (Е), сдвига (G), всестороннего сжатия (К), которые характеризуют способность вещества сопротивляться соответственно растяжению/сжатию, сдвигу при упругой деформации и всестороннему сжатию.

Модуль Юнга – механическая характеристика материалов, определяющая их способность сопротивляться продольным деформациям. Показывает степень жесткости материала.

Объёмный модуль упругости характеризует способность материала сопротивляться изменению его объёма, не сопровождающемуся изменением формы.

Модулем сдвига (упругости II рода) – называется физическая величина, характеризующая упругие свойства материалов и их способность сопротивляться сдвигающим деформациям.

Коэффициент Пуассона одна из механических характеристик материалов, показывает зависимость между продольными и поперечными деформациями элемента, характеризует упругие свойства материала.

Для того, чтобы описать свойства изотропной среды достаточно знать два упругих параметра и коэффициенты Ламе, отвечающие за деформации сжатия/растяжения и сдвига соответственно. Все упругие модули, рассмотренные ранее, вычисляются при помощи этих коэффициентов. Распространение сейсмической волны в однородной изотропной среде представляет собой поле смещений частиц среды. Такой процесс распространения сейсмической волны в идеально упругой среде описывается уравнением динамического равновесия Ламе

Уравнение Ламе

𝑝×(𝜕^2 𝑈 ⃗)/(𝜕𝑡^2 )=(𝛼+𝜇)𝑔𝑟𝑎𝑑𝑑𝑖𝑣𝑈 ⃗+𝜇∆𝑈 ⃗+𝑝𝑋

- -плотность

- – коэффициенты Ламе(сжатия и сдвига)

- -смещение частиц относительно положения равновесия

- -изменение объема под действием нагрузок

- X-внешние силы, под действием которых происходит деформация

Уравнение Ламе описывает стационарные колебания изотропной упругой среды.

Его решения представляют собой потенциалы смещений u и v, из которых можно восстановить деформации и напряжения в среде.

Как основу для создания упругих волн в сейсморазведке используют специальные приемники. Эти технические комплексы создают в объеме горной породы избыточное давление, которое начинает компенсироваться средой лишь через некоторое время. В этот момент связанные между собой частицы породы начинают совершать колебания в ответ на передаваемые вглубь земной коры созданные комплексом упругие волны.

Такой эффект достигается благодаря тому, что горные породы имеют разные скорости распространения упругих волн, а это в свою очередь ведет к появлению на границах слоев различного вида волн – переломленных, дифрагированных, отраженных, рефрагированных, и других видов. Именно они и фиксируются на поверхности земной коры специальными приборами.

В сейсморазведке применяют такие виды волн как: продольные, поперечные и обменные.

Методики измерений:

Метод преломленных волн (МПВ) основан на регистрации преломленных (иногда рефрагированных) волн, прошедших большую часть своего пути внутри высокоскоростных пластов разреза, и наблюдаемых вдали от источника.

В зависимости от того, какие волны регистрируются в первых вступлениях, мы будем применять определенную методику полевых наблюдений, различные подходы в решении обратной задачи, уравнения, алгоритмы и, вообще говоря, будет разной модель среды.

Для этого в сейсморазведке применяют систему нагоняющих и нагоняемых годографов. Используют дополнительный пункт возбуждения, который выносят за пределы приемной линии и получают дополнительный годограф. На основе анализа этих двух годографов определяют, какие волны мы видим в первых вступлениях.

Метод отраженных волн метод сейсморазведки, основанный на изучении упругих волн, отразившихся от границы раздела двух сред, обладающих различными волновыми сопротивлениями.

Интерпретация в МОВ состоит из нескольких этапов. Производится выделение полезных отраженных волн и их корреляция по всем сейсмограммам, составляющим сейсмический профиль или систему профилей, и построение сейсмических годографов и корреляционных схем.

По годографам вычисляются эффективные скорости (Vэф) сейсмических волн, отличающиеся от истинных скоростей в реальных средах вследствие неоднородности последних.

Метод обменных волн основан на том, что при ненулевых углах падения на сейсмические границы волн образуются отраженные и преломленные поперечные волны, которые наблюдают на профиле горизонтальными приемниками.

Сейсмические волны по мере распространения в исследуемой толще горных пород одну часть пути проходят как продольные, другую — как поперечные волны. Изменение типа волны (продольной на поперечную и наоборот) происходит при наклонном падении сейсмических волн на границу раздела толщ с существенно различными физическими свойствами (скоростью и плотностью).

На практике используются волны, выходящие из источника как продольные и меняющиеся на границе на поперечные. В случаях изотропных сред с пологими границами раздела смещения частиц поперечных волн, образовавшихся при обмене, ориентированы в вертикальной плоскости, а в более сложных средах с наклонными или локально негладкими границами и в некоторых анизотропных средах частицы смещаются также в горизонтальной плоскости

Принцип действия основывается на изучении времени пробега волн от источника к сейсмоприемникам, при этом учитывается общая динамика волн, а также их интенсивность и скорость. Последняя, пожалуй, является самым важным свойством волны. Она напрямую зависит от состояния той или иной горной породы, её возраста, глубины залегания, а также литологического состава.

Все полученные результаты собирает и обрабатывает сейсмостанция. В сейсмостанциях усиливается слабый электрический сигнал, получаемый от сейсмоприемника, регистрируется, обрабатывается и выводится на экран или распечатывается в виде магнитограмм и сейсмограмм.

Сам сигнал в точности отвечает всем колебаниям почвы, которые создаются в ответ на колебания источника. По полученным результатам геологи могут узнать глубину залегания, границы и природу выявленной породы. При увеличении наклона целевых геологических границ падает точность полученной информации. Самая эффективная она тогда, когда изучают осадочные породы. С помощью сейсморазведки можно с высокой точностью разведать глубину породы от нескольких метров, до десятков и сотен километров

На волновых картинах интерпретатор с помощью специальных компьютерных программ, снабженных разнообразными средствами визуализации, обнаруживает и прослеживает полезные волны.

Из формы и интенсивности отраженных волн можно извлекать информацию о физических свойствах пород, составляющих разрез, и тем самым прогнозировать их геологические характеристики.

Для эффективного прослеживания целевых сейсмогеологических границ применяются типовые способы установки и перемещения пунктов возбуждения и приема колебаний — системы наблюдений. Типичной системой наблюдений является пункт возбуждения, c которого упругие волны регистрируются расстановкой, состоящей из 100—300 пунктов приема — каналов сейсмостанции. Пункт возбуждения обычно располагается в центре расстановки приемника и для получения новой сейсмограммы перемещается на расстояние в 25-50 м. Интервал между пунктами приема также выбирается равным 25-50 метров. Параметры расстановки при перемещении по профилю не изменяются для облегчения дальнейшей автоматизированной обработки данных. Описанная система наблюдений позволяет выделять целевые границы с достаточной надежностью, которая обеспечивается избыточностью получаемой информации. Например, при использовании 240 пунктов приема в расстановке количество сейсмострасс на одну точку границы может достигать 120. Правильный выбор системы наблюдений позволяет без лишних затрат получать необходимую информацию о строении интересующей части геологической среды. Существуют однократные и многократные системы наблюдений. В системах наблюдений однократного перекрытия предполагается, что каждая точка отражения зарегистрирована один раз. В системах наблюдений многократного (избыточного) перекрытия каждая отражающая точка регистрируется несколько раз.

Обработка и интерпретация:

Получаемые в процессе полевых работ сейсмограммы содержат значительную долю нежелательных волн-помех и мешающих колебаний, а полезные волны неудобны для интерпретации. Поэтому первичные сейсмограммы обрабатываются с использованием самой современной компьютерной техники. В результате выполнения процедур обработки сейсмограммы преобразуются во временной или глубинный разрез — материал для геологического толкования. В процессе сейсмической интерпретации из множества зарегистрированных на сейсмограммах волн выделяют однократные отраженные или преломленные волны, и по кинематике и динамике этих волн изучают распределение скорости и некоторых упругих параметров в толще пород как по глубине, так и в плане. По известным признакам на полученных разрезах выделяются аномальные участки, с которыми связываются скопления полезных ископаемых.

Порядок проведения сейсмических работ:

1. **Методика полевой сейсморазведки**:

- Определение целей исследования и выбор методов.

- Составление проектной документации.

- Выбор участка для исследования и получение разрешений.

2. **Полевые работы**:

- Проведение предварительных геологических и геоморфологических исследований.

- Сбор данных о типах пород, структуре и состоянии грунтов.

3. **Создание сейсмической сети**:

- Прибытие на место работ.

- Установка сейсмического оборудования на исследуемой территории.

- Определение расположения источников сейсмических волн.

4. **Генерация сейсмических волн**:

- Использование источников (взрывы, кувалды, излучатели и т.д.) для создания волн.

- Синхронизация запуска источников.

5. **Регистрация сигналов**:

- Сбор данных от приемников в процессе прохождения сейсмических волн через землю.

- Запись информации на цифровые устройства.

6. **Обработка данных**:

- Применение программного обеспечения для обработки и интерпретации сейсмических сигналов.

- Построение сейсмических разрезов и карт.

7. **Анализ результатов**:

- Оценка полученных данных с точки зрения геофизики, геологии и минералогии.

- Выявление полезных ископаемых и оценка геологических структур.

8. **Отчетность**:

- Подготовка отчета о проведенных работах и полученных результатах.

- Представление результатов заинтересованным сторонам.

9. **Рекомендации**:

- На основании полученных данных даются рекомендации по дальнейшим геофизическим и геологоразведочным работам или разработке месторождений.

10. **Дополнительные исследования**:

- При необходимости могут быть запланированы дополнительные сейсморазведочные работы для уточнения полученных данных.

- Использование других методов (например, электрическая или магнитная разведка) для комплексного анализа.

11. **Экологическая оценка**:

- Оценка воздействия сейсморазведки на окружающую среду.

- Подготовка мероприятий по минимизации негативного воздействия.

12. **Планирование следующего этапа**:

- На основе анализа данных могут быть приняты решения о переходе к буровым работам или дальнейшей разведке.

- Разработка плана разработки месторождения или других геофизических/геологических исследований.

13. **Мониторинг и контроль**:

- Установление системы мониторинга за состоянием окружающей среды и геологических условий в процессе дальнейших работ.

- Контроль за выполнением рекомендаций и соблюдением норм.

14. **Обучение и информирование**:

- Проведение обучения для персонала, задействованного в проектах, на основе полученных данных.

- Информирование местного населения и заинтересованных сторон о результатах и последствиях работ.

15. **Интеграция данных**:

- Интеграция результатов сейсморазведки с другими геофизическими и геологическими данными для создания более полной картины.

16. **Архивирование данных**:

- Систематизация и хранение собранной информации для дальнейшего использования в научных и практических целях.

Работа в поле подразделяется на полевую и камеральную:

Под методикой полевой (наземной) сейсморазведки понимается выбор вида, метода, типа источников возбуждения, аппаратуры, системы наблюдений (расположения источников возбуждения и приемников), способов организации и проведения полевых работ, обеспечивающих наилучшее решение поставленных задач. При всех видах сейсморазведки для рационального решения поставленных геологических задач следует учитывать следующие методические рекомендации:

- работы проводить по отдельным профилям, по системам профилей или равномерно на изучаемой площади;

- направление профилей выбирать преимущественно вкрест предполагаемого простирания структур;

- участки работ должны быть доступны для доставки сейсморазведочной аппаратуры на автомашине или вручную (переносные станции);

- отражающие и преломляющие границы должны прослеживаться по возможности непрерывно;

- на изучаемой площади необходимо иметь опорные скважины для увязки сейсмических границ с геологическими.

Камеральные работы сейсморазведочной партии имеют целью составление окончательного технического отчета о геологических результатах выполненных полевых работ и должны проводиться в полном соответствии с действующей инструкцией по сейсморазведке. Окончательный технический отчет составляется и оформляется на основании результатов камеральной обработки всех материалов в соответствии с действующей инструкцией о содержании и порядке составления геологических отчетов. Отчет должен содержать текстовую часть и необходимые графические и табличные приложения: структурные карты или схемы, глубинные или временные разрезы, графики и пр., полученные как результат проведенных сейсморазведочных работ, а также геологическую и обзорную карты, каталоги, таблицы и др. В зависимости от конкретных условий, в обработке сейсмических материалов могут быть расширены вплоть до полной обработки и интерпретации материалов, составления геологического отчета и сдачи его в фонды.

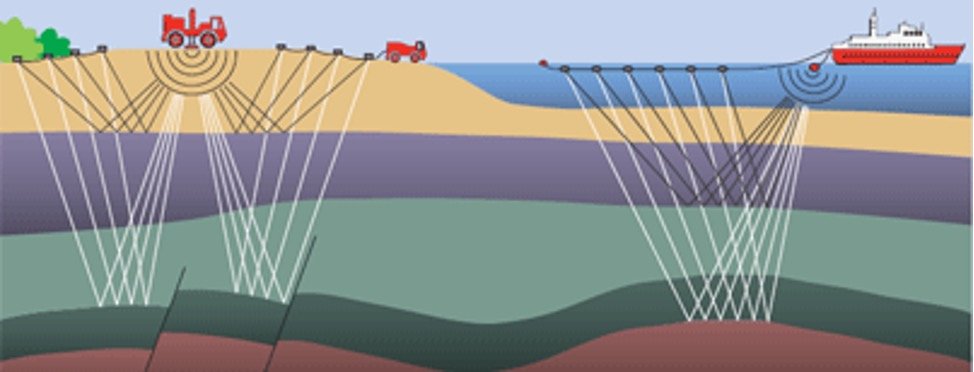

4) Схема измерения

5) Основное оборудование в сейсморазведке включает в себя несколько ключевых компонентов:

- Сейсмические источники - устройства, предназначенные для создания упругих колебаний в исследуемой среде. Их можно классифицировать по области применения (наземные и морские), типу (взрывные и невзрывные), характеру воздействия на среду (импульсные и вибрационные) и принципу действия:

- Вибраторы: используются для генерации сейсмических волн. Могут быть колесными или внедорожными.

- Кувалды и металлические подставки: стандартным способом возбуждения упругих волн при производстве сухопутных инженерных сейсморазведочных работ является удар кувалды по металлической плашке. Кувалда является самым распространённым источником полезного сигнала в инженерной сейсморазведке.

- Тампер: простая и надежная конструкция источника позволяет генерировать как продольные (P), так и поперечные (S) волны.

- Пороховые источники: источник применяется при производстве малоглубинных исследований методами сейсморазведки. Возбуждение колебаний происходит за счёт подрыва холостого специализированного патрона 12 калибра с массой заряда до 5 гр в скважине глубиной до 1 м. Используется для эффективного и безопасного возбуждения упругих волн при производстве работ в заболоченной местности, транзитных зонах и акваториях.

- Скважинные излучатели и накопители энергии: используются для возбуждения высокочастотного импульса при проведении сейсморазведочных работ на акватории или в скважинах. Накопитель генерирует короткий высоковольтный электрический импульс высокой энергии, который по специально разработанному высоковольтному кабелю подаётся на электродную группу спаркера и обеспечивает формирование ионизированных парогазовых полостей высокого давления.

При взрывном расширении парогазовой полости давление в ней резко падает, что приводит к падению температуры, конденсации пара и последующему её схлопыванию, которое не порождает паразитные пульсации. Излучатели поставляются на геофизических катушках, оборудованных высоковольтными скользящими контактами, что позволяет не отключать источник от накопителя при выполнении операций по смотке / размотке кабеля.

В глубоких скважинах удобство и безопасность работы обеспечивается благодаря применению специализированных лебёдок. Также есть излучатели и накопители, которые предназначены для возбуждения широкополосного акустического сигнала, обеспечивающего вертикальное разрешение до 30 см при выполнении на морской акватории инженерных или океанографических сейсморазведочных работ высокого (СВР) и сверхвысокого (ССВР/СУВР) разрешения. Для работы в пресной воде используются высокочастотные бумеры.

- Механизированные молоты: предназначены для эффективного и технологичного возбуждения сейсмического сигнала повышенной мощности при проведении сейсморазведочных исследованиях на суше. Механизированный молот является разновидностью сейсмических источников типа "падающий груз". Ударная масса (боёк) разгоняется с помощью мощных пружин растяжения, взводимых посредством электрической лебедки, питающейся от автомобильного аккумулятора (65–180 А/ч). Минимальный период срабатывания источника составляет 3 сек.

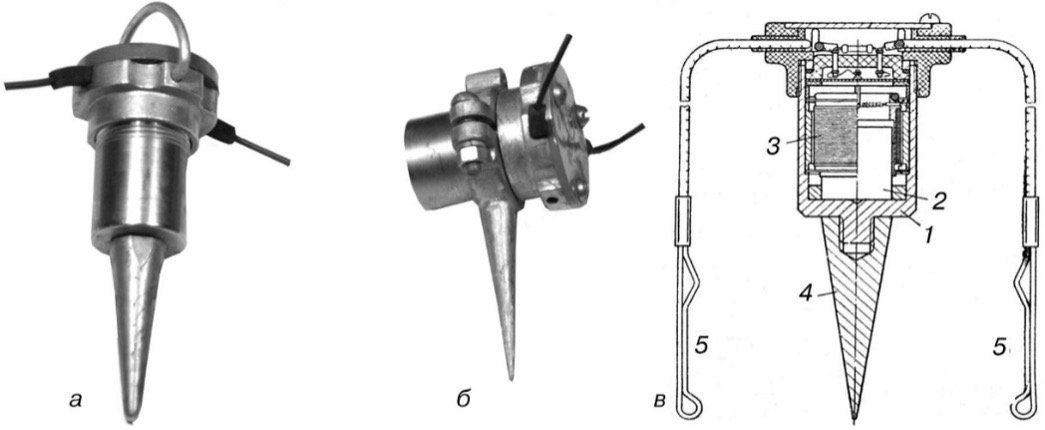

2. Датчики - служат для преобразования механических колебаний упругих волн в электрический ток переменного напряжения. При перемещении частиц горных пород вблизи корпуса в нём вырабатываются электрические импульсы, которые затем откладываются на оси времени:

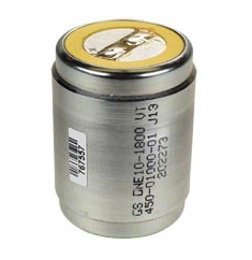

- Геофоны: принимают сейсмические волны и преобразуют их в электрические сигналы. Могут быть размещены на поверхности или в скважинах. Поскольку в сейсморазведке чаще всего регистрируют два основных типа волн — продольные и поперечные, существует два типа компонентных сейсмоприемников — горизонтальные и вертикальные. Геофон является электродинамическим прибором, преобразующим скорость смещения среды вдоль оси чувствительности в разность потенциалов, в дальнейшем измеряемую регистрирующим каналом сейсмостанции. Разновидностью геофона является гидрофон. Гидрофон работает на принципе пьезоэлектрического эффекта и позволяет измерять изменение давления в водонаполненной среде.

Внешний вид и устройство сейсмоприемников:

а — вертикального; б — горизонтального; в — устройство вертикального сейсмоприемника:

1 — корпус; 2 — электромагнит; 3 — катушка; 4 — штырь; 5 — клеммы

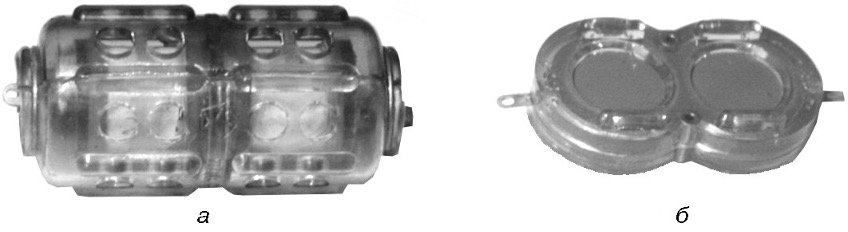

Внешний вид пьезоприемников:

а — пьезоприемник ПДС-21, реагирующий на сжатие пьезокерамических цилиндров;

б — пьезоприемник ПДС-7, реагирующий на изгиб пьезокерамических пластин

- Сейсмометры: трехкомпонентные высокоточные датчики с силовой обратной связью, наличие которой позволяет пользователю самостоятельно проводить калибровку и контроль работоспособности каналов прибора. Регистрация колебаний происходит за счет преобразования скорости смещения чувствительной массы в электрический сигнал. Приборы отличаются хорошей стабильностью каналов, низким уровнем собственных шумов и высокой надежностью. Характеристики сейсмометров позволяют использовать их в сложных полевых условиях, таких как перепады температур, механические воздействия при транспортировке или воздействие атмосферных осадков.

- Акселерометры: высокочувствительные датчики с низким уровнем шума, разработанные для регистрации низкочастотных и малоамплитудных колебаний. Акселерометры являются полностью самодостаточными и обеспечивают высокий уровень выходного сигнала с низким сопротивлением. В большинстве случаев не требуется согласование выходного сигнала для их подключения к регистратору. На практике реже всего используются акселерометры.

- Датчики угловых колебаний: молекулярно-электронные регистраторы угловых движений, предназначенные для измерения угловой скорости вращательных сейсмических колебаний земной поверхности или инженерно-строительных объектов. Трехкомпонентный датчик угловой скорости имеет три взаимно перпендикулярные оси чувствительности (X,Y и Z), составляющие правую тройку векторов. При повороте прибора вокруг какой-либо из осей по часовой стрелке на соответствующем выходе появляется положительный аналоговый сигнал в виде вариации выходного напряжения, пропорционального угловой скорости внешнего переменного воздействия.

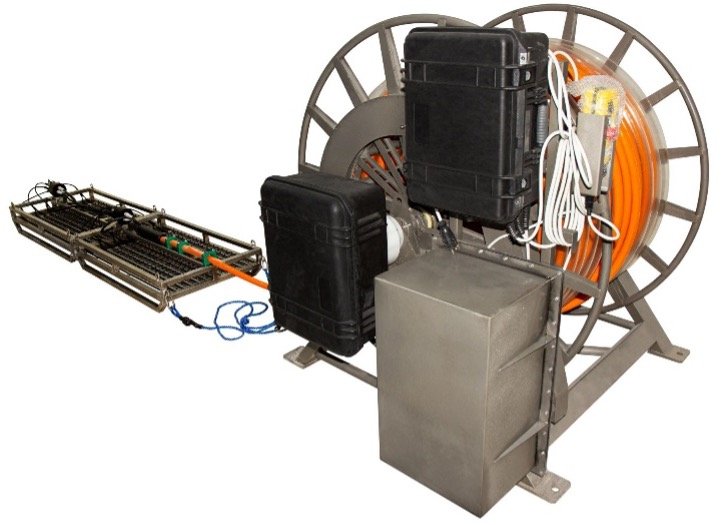

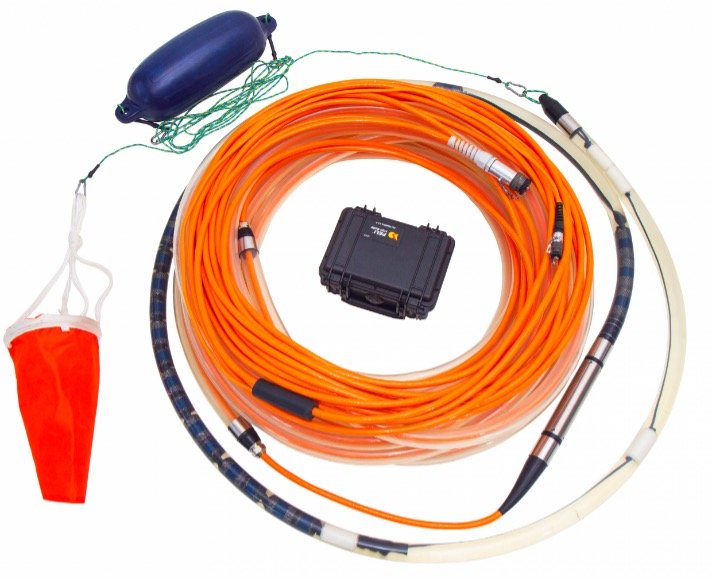

- Сейсмические косы: измеренный сейсмоприемником аналоговый сигнал через сейсмокосу транслируется до сейсмостанции, которая преобразует его в цифровую запись. Исключением являются косы для телеметрических сейсмостанций, которые используются для передачи цифрового сигнала от полевых модулей до интерфейсного блока и компьютера оператора. Телеметрические сейсмостанции Лакколит-МТ и ТЕЛСС-3 используют короткие секции кос, которые одновременно транслируют как аналоговый сигнал от сейсмоприемников до полевых модулей, так и цифровой сигнал от полевых модулей до интерфейсного блока, подключенного к компьютеру оператора. Основными параметрами кос являются:

1) Тип концевых разъемов;

2) Количество отводов для подключения сейсмоприемников или телеметрических полевых модулей;

3) Шаг между отводами. Линейные сейсмические косы обеспечивают соединение установленных в сейсмической расстановке сейсмоприемников с сейсмостанцией. Телеметрическая коса обеспечивает связь последовательно соединенных 6-ти канальных телеметрических модулей в сейсмической расстановке с интерфейсным блоком сейсмостанции Лакколит-МТ, и также обеспечивает связь телеметрический модулей с "соседними" сейсмоприемниками. Есть также разновидность сейсмических кос для акваторий.

3. Записывающее оборудование - комплект электронного оборудования, обеспечивающего цифровую регистрацию сейсмического сигнала:

- Сейсмостанции: Сейсмостанцией является комплект электронного оборудования, обеспечивающего цифровую регистрацию сейсмического сигнала. Существуют линейные и телеметрические сейсмостанции. В линейных сейсмостанциях аналогово-цифровые преобразователи, анти-аляйсинговые фильтры, предварительные усилители сигнала, интерфейс подключения компьютера оператора и другое оборудование объединены в единый корпус. В таких сейсмостанциях сигнал с сейсмоприемников транслируется в аналоговом виде через длинные многожильные косы, что в условиях сильных электромагнитных помех может приводить к существенному ухудшению качества полевых материалов. Плюсами линейных станций являются: относительно низкая стоимость, простота использования, универсальность. Телеметрические станции используют распределенную по линии наблюдения систему регистрации, которая состоит из разнесенных полевых модулей, включающих АЦП, фильтры и другую электронику. В некоторых станциях в составе полевых модулей находятся геофоны, к другим сигнал от сейсмоприемников транслируется через короткие секции аналогово-цифровых кос. Применение телеметрических регистрирующих систем позволяет существенно ослабить возможные влияния электромагнитных помех, повысить динамический диапазон регистрируемого сигнала за счет уменьшения взаимного влияния каналов. Стандартное количество каналов линейной сейсмостанции составляет 12, 24, 48 и, редко, 96. Телеметрические станции позволяют наращивать количество каналов до 960 и более путем добавления новых полевых модулей и телеметрических секций, при этом масса комплекта растет линейно, а качество записи и скорость получения данных не снижаются.

4. Компьютерное оборудование:

- Программное обеспечение для обработки данных: используется для анализа и интерпретации полученных сигналов, создания сейсмических разрезов и моделей.

5. Системы позиционирования:

- Глобальная навигационная система (GPS): для точного позиционирования источников и датчиков.

6. Кабели и соединения - используются для подключения геофонов и другого оборудования к записывающим устройствам:

7. Буровая установка: Буровые установки являются уникальным решением для создания буровзрывных скважин при проведении сейсморазведочных работ в самых тяжелых условиях.

Эти компоненты работают вместе, обеспечивая эффективное выполнение сейсморазведочных работ и получение качественных данных о подземных структурах.

6) Радиус исследований в сейсморазведке зависит от ряда факторов, включая тип используемого оборудования, характеристики местности и цели исследования. Обычно радиус может варьироваться от нескольких сотен метров до десятков километров.

Например:

- Мелкие исследования (например, в городских условиях): радиус может составлять от 100 до 500 метров.

- Региональные исследования (например, для оценки запасов полезных ископаемых): радиус может достигать нескольких километров (от 5 до 10 км).

- Глобальные исследования (например, сейсмическое картирование больших областей): радиус может превышать 50 км.

Выбор радиуса также зависит от целей исследования: для детального анализа структур нужна меньшая зона, в то время как для общей оценки подойдет большая территория.

7) Разрешающая способность в сейсморазведке — это способность метода различать и выявлять детали в подземных структурах. Она зависит от нескольких факторов:

- Частота сейсмических волн: Более высокие частоты обеспечивают лучшее разрешение, но имеют меньшую проникающую способность. Низкие частоты проникают глубже, но дают менее детализированные изображения.

- Глубина залегания объектов: Разрешающая способность снижается с увеличением глубины. На больших глубинах детали становятся менее четкими.

- Тип используемого оборудования: Современные системы сейсморазведки, такие как 3D-системы, могут обеспечивать более высокую разрешающую способность по сравнению с традиционными методами.

- Качество среды: Геологические условия (например, наличие шумов, вариации плотности и состава пород) также влияют на разрешение.

В общем, для поверхностных исследований разрешающая способность может составлять от десятков сантиметров до нескольких метров, в то время как для глубоких исследований она может достигать 10-20 метров.

8) Ограничения метода:

1) Высококачественные съемки СП обеспечивают отчетливые изображения сред с разрешенностью лишь 15-30 м

Решение проблемы:

Использование методик повышения разрешающей способности (СВАН). С помощью СВАН любую сейсмическую трассу для некоторого участка профиля (куба) представляют в виде СВАН-колонки. Она состоит из последовательности трасс, полученных с дискретно-непрерывным возрастанием. В 3D-сейсморазведке возможно получение СВАН-колонки для каждой трассы куба сейсмической информации. Считается, что СВАН-колонка является спектрально-временным срезом, характеризующим последовательность седиментационных объектов, слагающих разрез. Вследствие этого изменение спектрально-временной колонки соответствующих интервалов сейсмической записи обусловлено сменой типа разреза. Спектрально-временной анализ эффективен при совместном использовании данных бурения и СВАН-колонок именно на площадях с целью уточнения запасов углеводородов в ловушках

2) Неоднородность среды искажает отклики изучаемых пластов на зондирующий сигнал.

Решение проблемы:

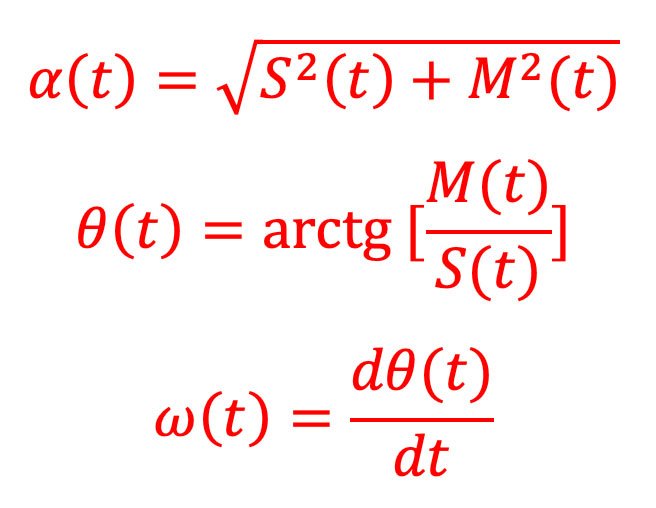

Детальное расчленение сейсмических трасс на основе преобразований Гилберта. Данный метод позволяет нам представить сейсмическую трассуS(t) как вещественную часть комплексного сигнала K(t) = S(t) + iM(t), а ее мнимая часть M(t) вычисляется с помощью прямого преобразования Гилберта. Представление сигнала в комплексном виде дает возможность определять три производные сигнала: амплитуду a(t), фазу θ(t) и частоту ω(t), которые используются в качестве атрибутов при интерпретации:

Важным следствием применения гилберт-преобразования при обработке сейсмических сигналов является проявление фазовых откликов слабых когерентных сигналов на временных разрезах. Использование таких изображений существенно упрощает прослеживание тонких пластов, обнаружение их выклиниваний, угловых несогласий, зон нарушения непрерывности отражающих границ и фациальных изменений.